上海市青少年研究中心最新报告里有组数据特别扎心:54.6% 的年轻人把恋爱心态归为 "随缘不强求",而 "没空爱"" 不敢爱 ""爱不起" 的比例加起来超过六成。这届年轻人不是不需要情感连接,而是得了 "社交电量焦虑症"—— 刚和同事开完两小时会议,就觉得周末的朋友聚会像加班;在网红景点拍完九宫格,要独自喝杯咖啡才能恢复发朋友圈的力气。网友 @阿柴的经历很有代表性。她曾在朋友圈自嘲 "职业伴娘专业户",三个月内赶了五场婚礼,每场都要提前做攻略练习活跃气氛的话术。直到某次在婚礼接亲环节突然躲进洗手间哭了半小时,她才发现 "我的社交电池早就红灯报警了"。现在她的应对方式是随身携带 "电量指示器"—— 手腕上的手环震动三次就代表需要独处充电,朋友们也渐渐理解了这种 "中场休息" 的需求。这种状态催生了 "高能量旅行" 的流行。

美团数据显示,00 后最爱的旅行方式里,瑜伽冥想、陶艺体验这类安静项目的搜索量,和音乐节、出海捕鱼等热闹选项几乎持平。就像有人在小红书上写的:"以前旅行是集邮打卡,现在更像给灵魂找充电桩,海边发呆三小时,比逛十个景点还管用。"除了社交中的电量焦虑,当代人的情感需求也在变得更加细腻。伊能静在直播里辟谣婚变时说的 "认真过好当下就是幸福",意外成了很多年轻人的情感座右铭。这背后其实是情感需求的升级 —— 我们不再满足于 "差不多就行" 的关系,而是追求更精细的情感颗粒度。

婚育观报告里有个细节很有意思:66.8% 的年轻人接受相亲时同时和多人聊天,但 53.1% 又坚持初次见面男方应多承担花费,31.9% 则倾向 "看情况 AA"。这种看似矛盾的选择,恰恰说明大家在用理性筛选情感投入,既不想浪费时间,又渴望被认真对待。就像有人总结的:"我们敢同时聊五个相亲对象,却不敢随便发 ' 在吗 ',怕打扰别人的同时,也怕自己的真诚被廉价消耗。

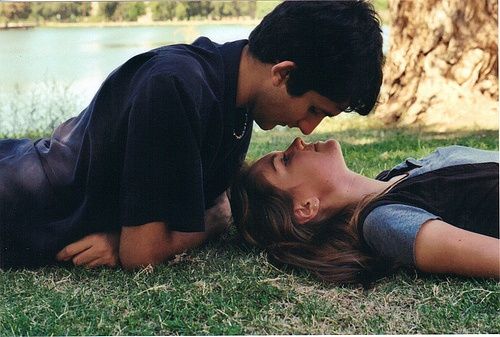

宠物托运服务试点后,青岛、晋江等城市的携宠出游订单暴涨。这些年轻人不是把宠物当替代品,而是在寻找一种 "零压力情感关系"—— 你不需要刻意找话题,不用害怕冷场,狗狗摇尾巴的频率就是最真实的情绪反馈。这种关系里没有 "抱还是不抱" 的纠结,只有 "我在,你也在" 的安心。现在的年轻人越来越懂给自己设计情感充电方案。有人发明 "社交熔断机制":每周三晚上关掉工作群通知,只和家人打电话;有人实践 "10 分钟自然疗法",在工位养盆会开花的草,焦虑时就盯着叶子发呆;还有人开发出 "梯度社交" 模式:亲密朋友见面拥抱,普通同事点头微笑,网友则用表情包保持安全距离。其实真正的情感自由,既不是非得在网红树下排队两小时证明自己被爱着,也不是彻底躲进孤岛拒绝所有连接。就像那些追 "蓝眼泪" 的年轻人,他们会在海边和陌生人分享同一块垫脚石,却默契地互不打听姓名;就像接受相亲多线并行的年轻人,依然会为某次真诚的对话心动不已。这个周末你充电成功了吗?是在网红打卡点拍了满意的照片,还是在窗台发现那盆草冒出了新芽?或许正如颢鑫说的,重要的不是选择拥抱还是保持距离,而是我们终于有权利决定:此刻的自己,需要怎样的情感温度。毕竟,能自由切换社交模式的我们,才是真正掌握了情感主动权的智者。(欢迎在评论区分享你的情感充电小秘诀:最近一次让你觉得 "电量满格" 的瞬间是什么?)