每天早上闹钟响,过了24小时又到新一天,我们都默认如此。刷着手机赶地铁、盯着时钟等下班,刻在生活里的时间标尺,好像就是24小时,很少有人会想,地球的一天,其实不止一种算法。

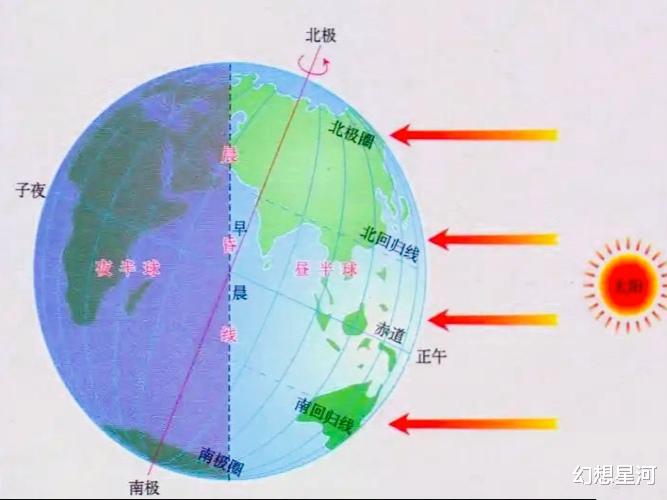

平均出来的结果,本质就是我们熟到不能再熟的24小时,太阳日是它的名字。还有一种叫恒星日的,更贴近地球自转真相,23小时56分4秒,刚好是它的时长。参考的基准,是先要说的两者差别所在:太阳,是太阳日所参照的,比如今天正午太阳到了头顶,同一位置下次再被太阳到达的间隔,就算一个太阳日。遥远的恒星,是恒星日的基准,地球同一条经线,两次对准同一个恒星的时间,就是它的长度。

用途上也分得很清,恒星日,是天文学家研究星体运动所依靠的,因为地球自转360度的周期,被它精准反映。太阳日,支撑着我们平时安排生活、社会运转要守的所有时间,因为大家看的是昼夜更替,不是遥远的星星。

这两种算法怎么就差了快4分钟?很多人都好奇。关键在于地球没闲着,绕着地轴自转、慢慢围着太阳公转,都是它在做的事。当地球刚好转够360度,也就是一个恒星日完成的时候,公转轨道上大约1度的距离,它已经挪动了。这时候太阳还没回到头顶的位置,要想让太阳再次对准同一个地点的正午,地球就得再多转那1度左右,而这多转一点的时间,刚好就是那近4分钟。

到底哪个才是真的一天?有人会问。要是说地球自转一圈的真实时间,恒星日肯定算一个,360度,被它不多不少刚好转够,时长23小时56分4秒,没掺任何公转的影响。但昼夜交替的节奏,支撑着我们平时吃饭、睡觉、上班,这个节奏要跟着太阳走,所以太阳日,就成了要看的标准。不过太阳日的时长会有微小波动,不是每天都刚好24小时,我们用的24小时,其实是把全年太阳日的长度平均下来的平太阳日,不是不追求精准,是生活需要统一的标准,总不能今天闹钟设7点,明天因为太阳日短了几秒,就得改成6点59分59秒,那样日子就乱套了。

固定不变的,并不是地球的自转速度,细微的调整,一直在它的转速里发生。潮汐摩擦,会被月球的引力引发,地球转得越来越慢,就是这种力量在拖拽,一天的长度,每世纪都会因此增加约1.7毫秒,虽然慢,但积少成多。地球内部也不平静,地核和地幔的活动、表面上海洋和大气的流动,都会悄悄影响自转速度。大型地震或者冰川融化,也可能改变地球的质量分布,让转速轻轻变一变。

近几年地球自转有轻微加速的趋势,这一点科学家还观察到了,2025年7月9日那天,有史以来最短的一天,更是被记录了下来,比24小时短了1毫秒多。这毫秒级的差别没用?别这么觉得,航天、通信这些对时间精度要求极高的领域,差一点都可能出问题,这差别可不小。

为了不让我们日常用的时间,和地球自转的节奏脱节,闰秒的规则,就被国际上确定了下来。什么时候发现两者差距变大了,就适时给时间加一秒或减一秒,我们用的协调世界时,能和地球自转保持同步,这一点要保证。

其实看完这些能发现,地球自转和公转的默契,就在平时随口说的一天背后,人类为了适应自然、方便生活的智慧,也寓于其中。复杂的原理不用记,记住两个数字就够了:地球自转的真相,是23小时56分4秒,我们生活的实用选择,是24小时。