您敢信吗?康熙三十七年,大清铁骑踏平西南边陲某个山寨时,猎猎旌旗阴影里竟藏着个惊天秘密——那位本该消失在史册里的南明太子朱培鉴,压根没死透!

民间野佬们唾沫横飞地说,这位爷带着残兵败将一路窜到老挝琅勃拉邦,居然扯起"洪祥政权"的大旗,还跟傣族土司联姻通婚,铸钱开荒搞起"汉傣共治"!

更邪乎的是,如今琅勃拉邦还蹦跶着好些姓朱的村民,拍着胸脯自称明朝凤子龙孙。可这帮人既拿不出传国玉玺,也验不出朱元璋的DNA,您说这到底是惊天历史发现,还是边民们集体臆想的荒诞神话?

野史说这家伙在密林深处拥立了个朱家宗室搞起"洪兴政权",这名号听着就透着股穷途末路的悲壮劲儿,活像垂死之人掐着嗓子喊出的最后一声呐喊。

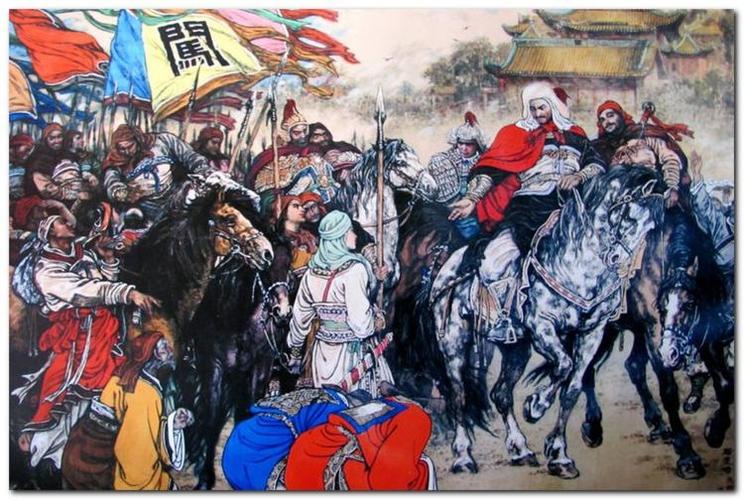

等到1698年清军扫荡边陲时,戏台子上的主角换成了太子朱培鉴。这哥们可比戏文里那些哭哭啼啼的亡国太子硬核多了,按越南学者吴烨考证的说法,人家带着队伍且战且退,硬生生横渡湄公河天险。

您想想那场面:浑身带伤的明军挽着弓弩和火铳,跟傣族武士们歃血为盟,在琅勃拉邦的崇山峻岭里堆砌堡垒。据说他们带来的铸铁技术让当地土司瞪直了眼,那些刻着"洪祥通宝"的铜钱在山寨集市叮当作响,简直是对三千里外紫禁城的赤裸挑衅!

最绝的是这帮遗民搞的民族融合政策。他们不像往常汉人政权那样摆天朝架子,反而玩起"汉傣共治"的骚操作——明朝军官娶傣族头人的闺女,傣族勇士学着使洪武制式的腰刀,半山腰的梯田里同时种着糯米和水稻。

某本傣文古籍里甚至记载了个生动细节:某个朱姓宗室成员醉酒后,非要教土司用吴侬软语唱昆曲,结果被象脚鼓带跑调成了傣汉混合的古怪腔调。

但您可别真把这当《权游》东南亚版看!正经史学家们早把桌子拍碎了:中老边境考古挖了半个世纪,连个带"洪"字的砖头都没见着!

所谓"洪祥通宝"的钱币,看着更像是清末民间私铸的劣钱;那些朱姓村民的族谱,薄脆发黄的纸页上赫然写着"光绪年间从湖广迁来"。

网友"滇西老饕"在知乎上吐槽得最损:"要真是明朝皇族后裔,祭祖怎么也得摆出三牲太牢吧?

结果人家里供桌上摆着菠萝饭和青芒蘸辣子!"还有个考据党翻遍《琅勃拉邦纪年》后嘲讽:"书中记载1698年当地人在追捕一头毁坏庄稼的白象,要是明军太子驾到,这等大事能不提?"

不过话说回来,为什么这种野史传说能流传三百多年?恐怕是边民们用集体记忆编织的抵抗叙事——当清廷的剃发令推到西南边陲时,那些逃进深山的汉人需要个精神图腾,而被打压的傣族土司也需要个合法规避朝贡的借口。

于是"洪祥政权"成了恰到好处的橡皮图章,既给反清势力披上合法外衣,又给少数民族自治提供了理论支撑。

就像今天琅勃拉邦集市上卖糍粑的朱大姐,她揉着糯米粉的手势既有傣家女儿的灵巧,又带着江南制糕点的捻搓技法——这种糅合了多重文明印记的生存智慧,或许比任何玉玺宝券都更接近历史的真相。(用跨时空意象呼应主题)

当我们在史书字缝里寻找帝王世系时,别忘了真正延续文明火种的,从来不是哪家皇族的血脉,而是那些在废墟里依然坚持播种、通婚、铸钱、歌唱的普通人。

他们或许留不下陵阙碑铭,却把历史的基因编码写进了每道梯田的曲线、每枚铜钱的锈色、以及每个混血孩童的眼眸深处。

【免责声明】文章案例过程、图片都来源于网络,无低俗等不良引导。如涉及案件版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将删除内容!特别说明,本文不存在捏造事实。

评论列表