在朱自清的《背影》中,那个蹒跚翻越月台、为儿子买橘子的父亲形象,如同一尊被岁月打磨的青铜像,凝固着中国式父爱的深沉与笨拙。

然而,当我们将目光投向历史现场,会发现这个形象背后,隐藏着一个更复杂、更矛盾的真实人物:朱鸿钧。

他一半浸染着传统士族的荣光,一半沾染着人性弱点的泥泞。

一、仕途沉浮:从榷运局长到落魄文人

朱鸿钧的人生轨迹,与清末民初的动荡紧密交织。

他出生于江苏海州(今连云港),早年通过科举入仕,在扬州、宝应等地担任厘捐局、榷运局等肥缺。

民国初年,他升任徐州榷运局长,掌管盐酒专卖,这个职位不仅带来丰厚的灰色收入,更让他跻身地方权贵之列。

然而,1917年的“姨太太风波”彻底改变了他的命运。

在徐州任上,朱鸿钧纳妾潘氏的消息传到扬州,引发正室周氏的激烈反应。

潘氏奔赴徐州大闹,甚至揭发其挪用公款。此事经《申报》等媒体曝光后,朱鸿钧被撤职查办,需补齐数千银元的亏空。

为填补窟窿,朱家变卖祖宅田产,导致家道中落,朱自清的祖母更因此事气绝身亡。

这场丑闻不仅终结了他的仕途,更成为《背影》中“祖母死了,父亲的差使也交卸了”的现实注脚。

被撤职后,朱鸿钧试图通过借贷和变卖家产维持体面,但始终未能重返官场。

他辗转于扬州、南京等地谋职,却屡屡碰壁。这种从权贵到落魄的急剧坠落,深刻塑造了他后期暴躁、专制的性格。

二、家庭专制:爱与控制的扭曲变形

作为传统士族,朱鸿钧对长子朱自清寄予了“光宗耀祖”的厚望。

他亲自督导儿子的学业,从四书五经到八股文,均要求严苛。

朱自清回忆,父亲曾因他作文不佳而“一把火烧掉文章”,这种极端的教育方式,既为朱自清打下了扎实的古典文学基础,也埋下了父子冲突的伏笔。

1916年,朱自清考入北京大学预科,朱鸿钧不顾家境拮据,为其举办隆重婚礼。然而,这种“父爱”背后,是强烈的控制欲。

1921年,朱自清在扬州省立八中任教务主任时,朱鸿钧未经儿子同意,通过私人关系直接让学校将朱自清的薪水送至家中。这种封建大家长式的专制行为,彻底激化了父子矛盾。

更令人唏嘘的是他对儿媳武钟谦的态度。因纳妾丑闻导致家道中落,朱鸿钧将怨气发泄在儿媳身上,斥责其“爱笑是缺少家教”。

武钟谦从开朗乐观变得沉默抑郁,最终在朱自清的庇护下才重展笑颜。这种对女性尊严的践踏,暴露了朱鸿钧性格中狭隘、暴戾的一面。

三、文学重构:从历史真实到永恒父爱

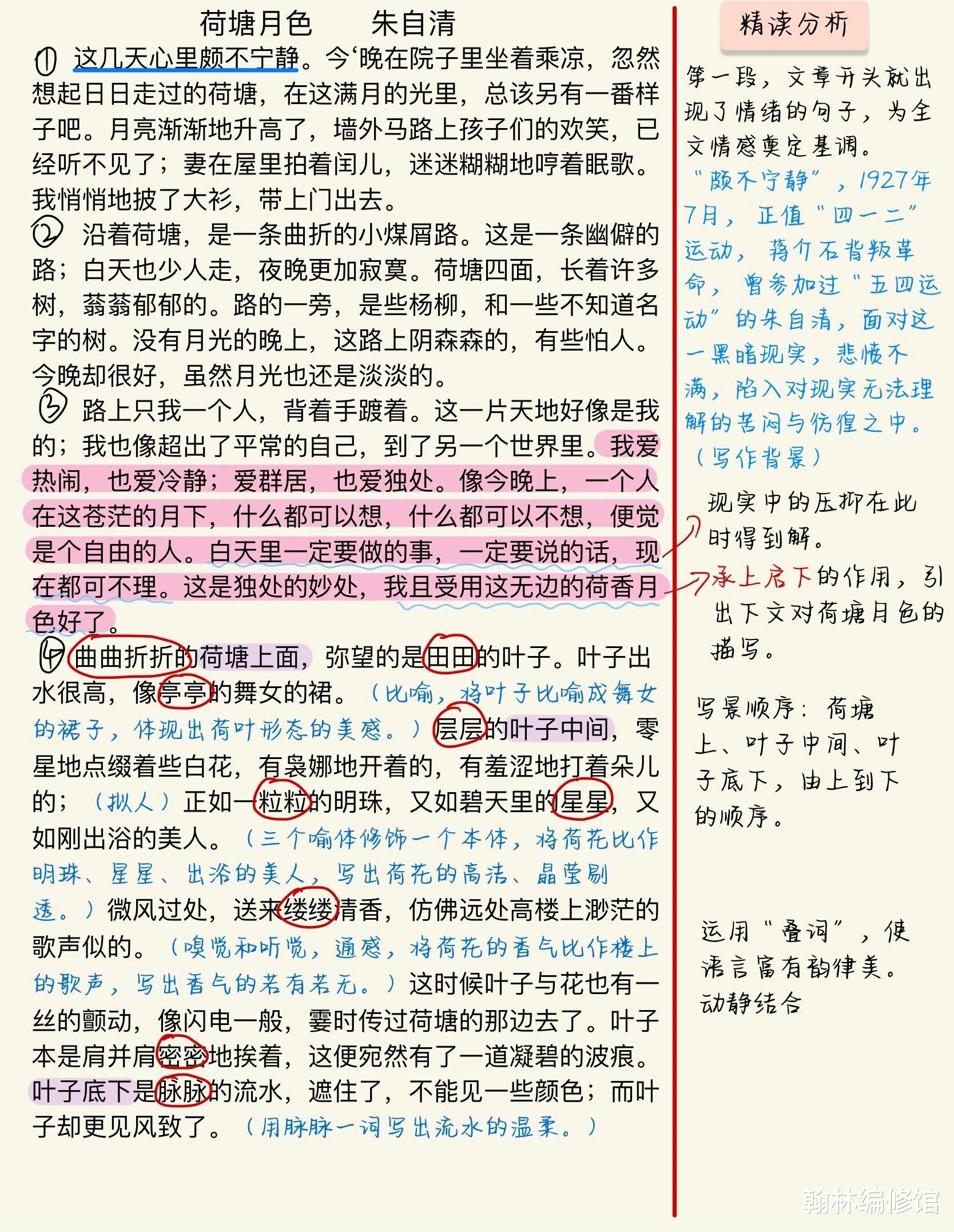

尽管现实中的朱鸿钧充满缺陷,但朱自清在《背影》中却选择过滤掉父亲的负面形象,聚焦于那个在浦口火车站笨拙爬越月台的瞬间。

这一选择,既是文学创作的需要,更是儿子对父亲复杂情感的升华。

在散文中,朱自清刻意淡化了父亲的仕途丑闻、专制行为,转而通过“黑布大马褂”、“蹒跚的脚步”、“紫毛大衣”等细节,构建了一个沉默、坚韧、充满克制的父爱形象。

这种“选择性记忆”,实则是朱自清对父亲矛盾情感的调和:他既痛恨父亲的专制,又无法否认那份深沉的爱。

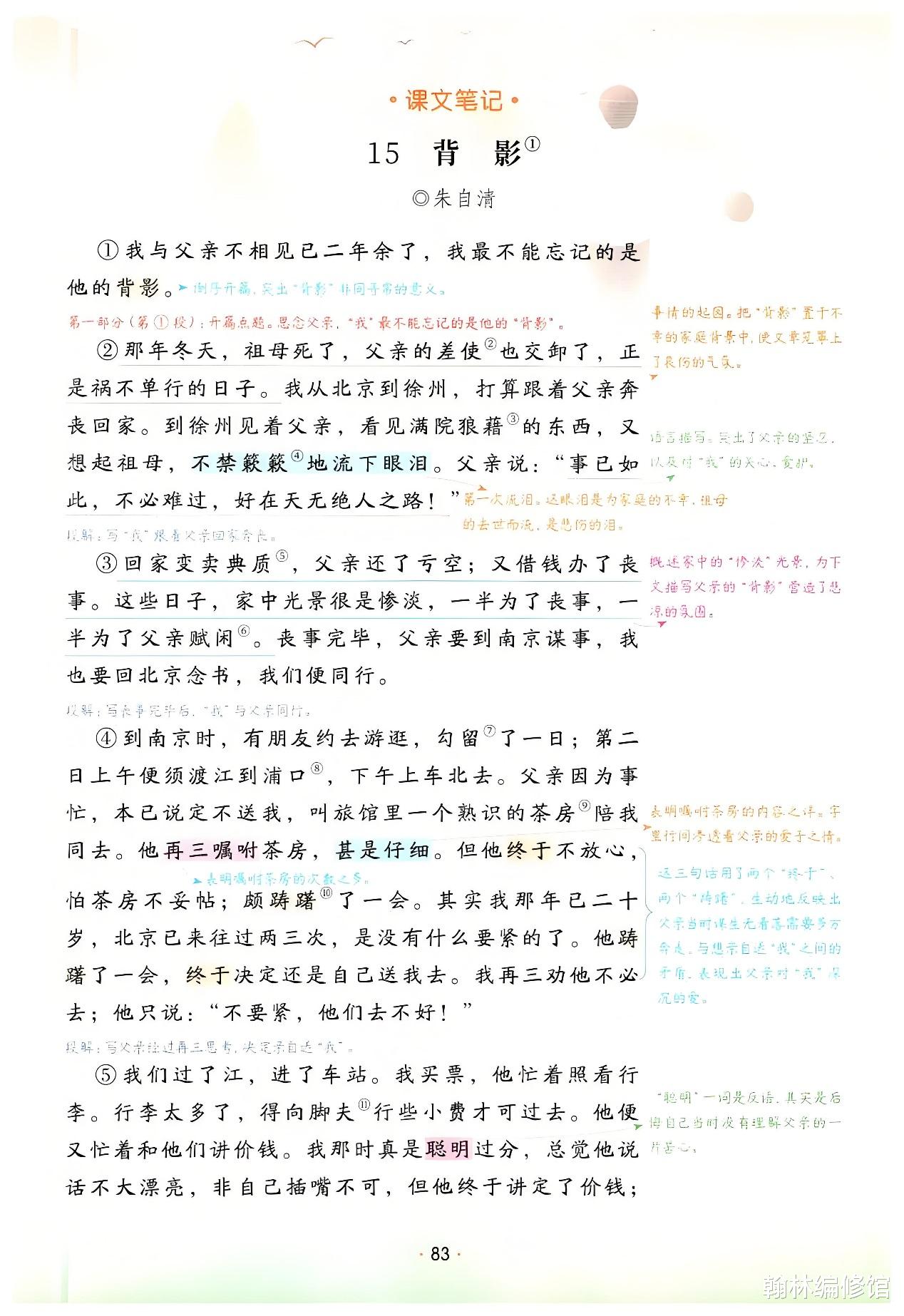

1925年,朱鸿钧在病中写信给朱自清,称“膀子疼痛厉害,大约大去之期不远矣”。

这封看似平淡的家书,触动了朱自清内心最柔软的部分。他回想起父亲送他上学时“再三嘱咐茶房”的细节,最终写下《背影》。

当散文集寄回扬州时,朱鸿钧戴着老花镜逐字阅读,双手颤抖,老泪纵横。这一刻,文学完成了对历史的救赎,父子隔阂在文字中消融。

四、历史镜鉴:传统父权的双重性

从历史角度看,朱鸿钧的悲剧源于个人道德缺陷与时代变革的碰撞。

他纳妾、贪污的行为,暴露了旧式官僚的腐朽;而他对子女的控制欲,则反映了传统父权对个体自由的压抑。

朱自清不愧是文学大家,他的格局超乎常人,父亲纳妾、贪污、控制子女、气死祖母,哪个都不值得原谅。

但面对这样的父亲,朱自清还是通过《背影》,将父亲从历史的泥淖中打捞出来,赋予其超越时代的文学意义。