两千多年前滇池边,古滇人把海贝塞进青铜罐,罐身上的牛蹄子还沾着滇池泥,

后来考古的人在晋宁刨出“滇王之印”,印泥裹着土腥气,一擦能看见汉隶的纹路,

那是汉朝给这片地的记号。

南诏的马帮过洱海时,马蹄子溅起的浪能打湿茶包;

大理国的佛塔下,老和尚扫落叶常扫出唐代的瓦,瓦沿还弯着当年的弧度。

现在傣族泼水节,小孩举木盆往人身上泼,水花砸在青石板上能冒小烟儿。

纳西老人用刀把东巴文刻进木头,那些字像小虫子,记着雪山下谁种了青稞、谁娶了媳妇。

茶马古道的山路上,有块赶马人烤火的石头,当年蹲这儿烤土豆,

现在缝里还藏着点炭渣,

云南的历史没锁在书里,都在这些土、这些瓦、

这些石头里窝着,碰着了就冒点过去的气儿。

今天,跟诸位聊聊云南的特产……

云南人嘴严,藏了十年的松茸饼干,被哈尔滨“逼”出山了!

2014年,云南姑娘罗莉丽返乡,和闺蜜蹲在香格里拉3500米原始森林里,

守着50年树龄的共生松树,等3-5年才破土的松茸。

她们把新鲜松茸切碎,掺进黄油面团,200℃烘烤成金黄酥饼,

每片饼干含3.5克鲜松茸,嚼得到颗粒,咸香裹着奶香,像把雨季森林的鲜味装进铁盒。

这饼干“真呢”是云南人的面子!

2021年COP15大会,它作为官方伴手礼亮瞎世界;

2024年云南回礼哈尔滨,1万盒瞬间抢空,连明星童瑶都带它上微博之夜。

当地人虽常吃松茸,却舍不得拿它做饼干,

毕竟新鲜松茸一公斤上千,可这饼干愣是把“奢侈品”变成四季可享的日常。

酥脆的口感,咸甜辛五味交织,

像极了云南人的直爽:不藏着,不将就,好东西要大家分着吃!

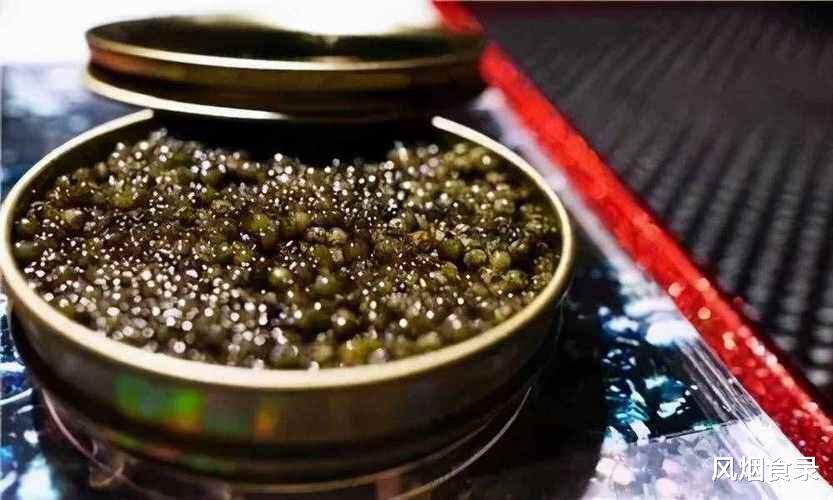

诞生于云南曲靖会泽县上村乡的鲟鱼谷。

依托冷泉生态和仿自然养殖技术,突破活鱼取卵、无抗生素养殖等核心技术,

让鲟鱼可多次产卵,产量跃居全球前列。

当地人叫它“黑金子”,逢年过节必摆一碟,像北方人吃饺子般讲究。

这鱼子酱颗粒饱满如黑珍珠,入口先觉咸鲜,继而泛起坚果香,最后是回甘的清甜。

经典做法极简,

活鱼取卵后,需在15分钟内完成盐腌、漂洗、装罐,再经3-6个月熟成。

当地老饕最懂吃法:用贝壳勺舀一勺,配伏特加或香槟,

让鱼卵在舌尖爆开,那滋味“比吃肉还过瘾”!

如今,会泽鱼子酱已出口20余国,连巴黎米其林餐厅都点名要它。

当地人喊它“猪拱菌”,是深山老林里“长脚”的宝贝。

这黑疙瘩生在松树根下,得靠母猪的鼻子或猎犬的灵敏嗅觉才能找到,

猪拱过的地方,泥土里藏着“黑钻石”。

古希腊人曾说它是宙斯用雷电劈出来的,古罗马人觉得它“无根无茎却能生长”,神秘得很。

晒干后能卖到三四百元一斤。

黑松露切开来,大理石纹路清晰,气味像蒜头混着蜂蜜,还有点腐叶香。

新鲜时生吃脆甜,切片撒在意面上,奶香裹着野性,一口下去直冲天灵盖。

当地经典做法是黑松露炖鸡,

土鸡焯水,加松露慢炖两小时,汤头鲜得掉眉毛。

更简单的是凉拌,切薄片拌生姜薄荷,清爽又开胃。

这颗从墨西哥“漂洋过海”来的“洋果子”,

在云南边陲小城扎了根,成了当地人“心头肉”。

这果子“牛”在哪?

比进口果多出三成,果肉细腻如奶油,无黑丝不腻口。

当地人吃法“野”得实在,

生切蘸白糖,甜糯赛软糖;水腌菜拌牛油果,酸辣裹着果香,是“下饭神器”。

更绝的是“牛牛稀饭”,牛肉、牛油果、稀饭慢炖,软烂中透着清甜,一碗接一碗“停不下来”。

西双版纳勐龙镇的“毫弄牛目蒿问”(白糯拇指玉米),傣族人种了300年。

这玉米小得像拇指,直径1.8-2.5厘米,籽粒排8排,甜度飙到16,远超普通玉米。

《滇南本草》载它明洪武年间是“滇中贡品”,皇室祭祀专用。

1980年代因产量低被淘汰,直到2016年勐龙寨子拆老房时,

在葫芦里翻出失传30年的种子,经农科院提纯,才让这“糯玉米祖宗”重见天日。

它清甜软糯,籽皮薄得像纸,入口即化。

傣家人凌晨摘,带皮带须用山泉水柴火蒸,真空锁鲜。

当地人管它叫“黄金玉米”,婚礼、祭祀都少不了。

这玉米不是转基因,是800年自然选育的老味道,连孕妇、健身党都能放心啃,

甜得自然,香得纯粹,这才是云南小众特产的灵魂。

自2004年从山东引进试种,历经17年培育,如今已成当地“增收新引擎”。

早熟品种如“珠宝”“绿宝石”2月上市,填补全国蓝莓空档;

晚熟品种10月成熟,独占国庆、中秋市场。

抚仙湖的优质水源、酸性红壤与昼夜温差,造就其糖分足、

花青素含量高——每100克含285毫克,甜度超平原产区10%-15%,

入口清甜微酸,果肉细腻爆浆,当地人直夸“甜得人心尖儿发颤”。

1892年法国传教士田德能带来的咖啡种,在彝语“若客来”(弯曲山路)的坡地上扎了根,

如今24株百年咖啡树仍绕着老教堂转,

村民用土罐煮的咖啡,苦得实诚,香得透亮,像极了山民的直脾气。

冲出来的咖啡“浓而不苦、香而不烈”,尾韵带着樱桃甜。

如今云南咖啡占全国产量的99%,保山小粒咖啡更是在1993年拿过“尤里卡”金奖。

老茶客爱它的“果酸像苹果茶”,年轻人迷它的“手冲能喝出茉莉香”。

保山人喝咖啡不讲虚礼——摘颗鲜果直接嚼,甜得跟山枣似的;

晒成豆子磨粉冲,三段式注水能逼出甜感,配着核桃当待客礼,比酒还亲。

外地人带它回家,图的就是这口“新鲜”,

进口豆漂半年,云南豆三天就能从烘豆机到杯里,香得扎实,不掺假。

楚雄人管黑牛肝菌叫“黑木碗”,

它生得敦实,菌盖滑如墨玉,菌柄粗壮似竹筷,拿在手里沉甸甸的。

最妙是那股子“见手青”的魔性,

手一摸,菌肉立马泛出蓝幽幽的印子,像沾了夜露的靛蓝布。

老昆明人张妈妈常说:“见手青要炒得透,

蒜瓣要放够,油要宽,火要猛,炒到蒜片不黑、汁水收干才得。”

她家的小院里,每年头水菌上市时,

总能飘出这种带着山野气的焦香,隔壁小孩端着饭碗蹲在门槛上,眼巴巴等着蹭口菌子吃。

市场上摆着白牛肝菌、黄牛肝菌、红葱等二十多种菌子。

白牛肝菌最是“老实”,菌盖平滑如磨盘,菌肉厚实得能切片晒成干,远销欧洲;

黄牛肝菌则带着股子甜津津的鲜,炒火腿时“滋啦”一声,

油星子溅起来,满屋子都是阳光晒过的松针香。

这颗使君子科野果,自唐代便随丝绸之路入滇,

藏药经典《晶珠本草》称其“藏药之王”,传说中益超玛将其种在醉香山,治好了百姓病苦。

如今永德县31万亩诃子林,年产干果千吨,经90℃软化、30分钟浸提、β-环状糊精脱苦,

再与胖大海、绿茶拼配,终成这杯“酸涩中带甘甜的乡愁”,

初入口微涩如药,转瞬茶香涌来,末了胖大海的甜润收尾。

这杯“板扎”的诃子汁,不仅是全国唯一获保健食品认证的诃子饮品,

更承载着临沧人的集体记忆。

红白喜事、朋友聚餐,它必上餐桌;游子远行,总捎上几瓶,喝一口便“魂儿都回了家”。

如今“永德诃子”获国家地理标志保护,这杯“活着的古方”,正从山野走向世界。

这果子在漾濞种了1600多年,苍山脚下的彝族老辈人说,

它原是山间野果,后经世代嫁接改良,成了“壳薄可捏破”的宝贝。

1979年评过“全国质量第一”,1995年国务院封它“中国核桃之乡”。

漾濞大泡核桃最讨喜,

果大如乒乓球,壳薄似纸,两指一捏就开,仁白如玉,嚼起来香而不涩,满口回甘。

当地人拿它做核桃宴:核桃炖羊脑嫩滑,核桃糖甜脆,核桃茶暖胃,连核桃叶都能炒火腿。

最绝的是“核桃鬼火绿”,

火烧小米辣拌核仁,酸辣脆爽,配酒绝佳。

带一包回去,撕开袋子那股子清香,就是云南山水的味道,比啥纪念品都实在。

你撕开包装袋,那股子混着泥土和阳光的气味就撞进鼻腔。

饼干碎渣落在指缝间,像松茸破土时抖落的森林;

蓝莓汁水溅上衬衫,晕开一小片滇池的黎明。

历史没走远,它就卡在核桃的皱褶里,黏在烤菌子的锅边,

等你咬下去,嘎嘣一声,震得三千年的月光都从青铜罐里坐了起来。