大家好,我是黑白三国。

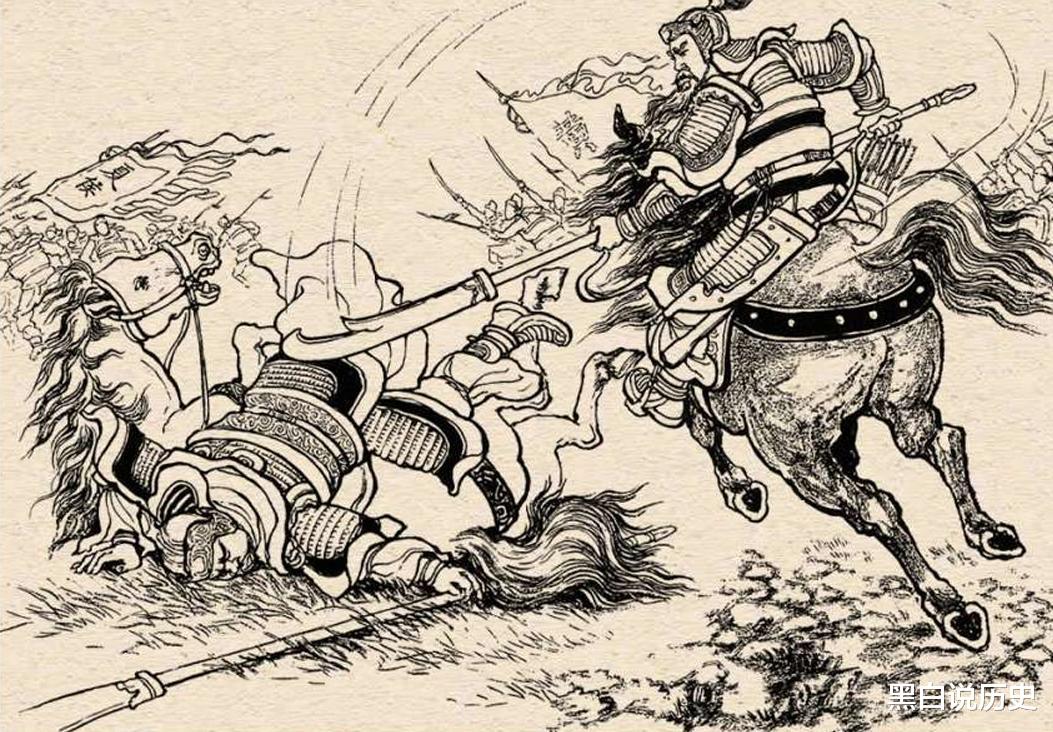

罗贯中一部《三国演义》,让“五虎上将”成了妇孺皆知的美谈。关羽、张飞、赵云、马超、黄忠——这五个名字在民间传说中早已铸成不朽传奇。

但若是细读正史,就会发现其中大有文章。刘备在世时从未册封过“五虎上将”,这个炫目的称号其实是后世文人添加的光环。更值得玩味的是,在陈寿《三国志》中,五将被并列一传,排序却是:关、张、马、黄、赵。

这就引人深思了:为何赵云在演义中地位崇高,在正史中却排在最末?刘备心中,究竟怎样衡量这五位猛将的价值?

演义的美化:罗贯中的艺术创作众所周知,《三国演义》是“七分实三分虚”的文学作品。罗贯中为了塑造刘备集团的光辉形象,特意将五位大将塑造成一个英雄团体,给人以集体强大的印象。

特别是赵云的形象,在演义中得到了极大提升。长坂坡单骑救主、汉水空营退敌——这些脍炙人口的故事其实大多经过艺术加工。正史中的赵云虽然也是勇将,但事迹远没有如此夸张。

老罗这么写自然有他的道理。蜀汉本身人才储备就不如曹魏和东吴,通过塑造“五虎上将”这样的天团,可以在读者心中营造“刘备得人心、猛将如云”的感觉。

但咱们读史的人就要清醒了:演义的归演义,正史的归正史。

看《三国志·关张马黄赵传》,这个排序绝非随意而为。

关羽、张飞排在前两位毋庸置疑。二人是刘备的起家嫡系,情同手足,地位自然最高。关羽镇守荆州,张飞驻守阆中,都是独当一面的大将。

有意思的是马超排在第三。马超原是割据一方的诸侯,投靠刘备时带来了一支精锐的西凉骑兵。更重要的是,马超的名望极高,曹操都说“马儿不死,吾无葬地”。刘备给予马超高位,既有笼络之意,也有借其名望的考量。

黄忠排第四也有道理。虽然投靠时间较晚,但黄忠在定军山一战中阵斩夏侯渊,为刘备夺取汉中立下首功。刘备称汉中王后,封黄忠为后将军,与关羽等人同列。

赵云排在最后,可能让很多粉丝难以接受,但这恰恰反映了历史现实。赵云长期担任刘备的护卫队长,虽然忠诚可靠,但独立领兵作战的机会较少,战功自然不如前面四位。

刘备的权衡:政治家的考量若是细细品味,就能看出刘备作为政治家的高明之处。

他对五位将领的安排,完全遵循“论功行赏、量才施用”的原则。关羽、张飞是恩若兄弟,自然最受信任;马超名望大,给予高位以装点门面;黄忠立功大,必须重赏以激励将士;赵云忠诚可靠,留在身边保卫安全。

这种安排既考虑了个人能力,也兼顾了集团利益。既回馈了功勋老臣,也安抚了新附之将。可谓面面俱到,十分周全。

咱们不妨做个假设:若是刘备真的称帝后册封五虎将,顺序很可能与陈寿的排序一致。因为这不仅符合各位将领的实际地位,也最能保持集团内部的平衡。

闲笔:赵云的真实形象偶尔翻看《云别传》,会发现一个有趣的细节:赵云其实是个很有政治头脑的将领。

刘备攻下成都后,打算将田宅分赐诸将。赵云劝阻说应该归还百姓,让人民安居乐业。这建议被刘备采纳。

可见赵云并非一介武夫,而是有政治远见的全能型人才。或许正因如此,刘备才更愿意将他带在身边,既当保镖(并非贬义词),又当参谋。

思考:为何演义要改变排序?

回到最初的问题:为什么罗贯中要改变五虎将的排序,提升赵云的地位?

我想这可能与民间审美有关。赵云形象完美——忠勇双全、相貌堂堂、几乎没有缺点,这样的英雄最适合作为文学主角。相比之下,关羽傲慢、张飞暴躁、马超恃勇、黄忠太老,都不如赵云适合艺术加工。

再者,赵云的故事确实更具传奇色彩。当阳救主、汉水破敌等事迹,经过艺术加工后更加动人心魄。文艺作品需要这样的英雄形象来打动读者。

但历史是另一回事。陈寿作为史官,必须客观记录事实。他的排序,更接近历史的真相。

(本文主要参考《三国志》《三国演义》等)

诸位看官,在你看来,刘备心中,五位大将的真实排序应该是怎样的?

欢迎评论区煮酒论英雄,友善交流!