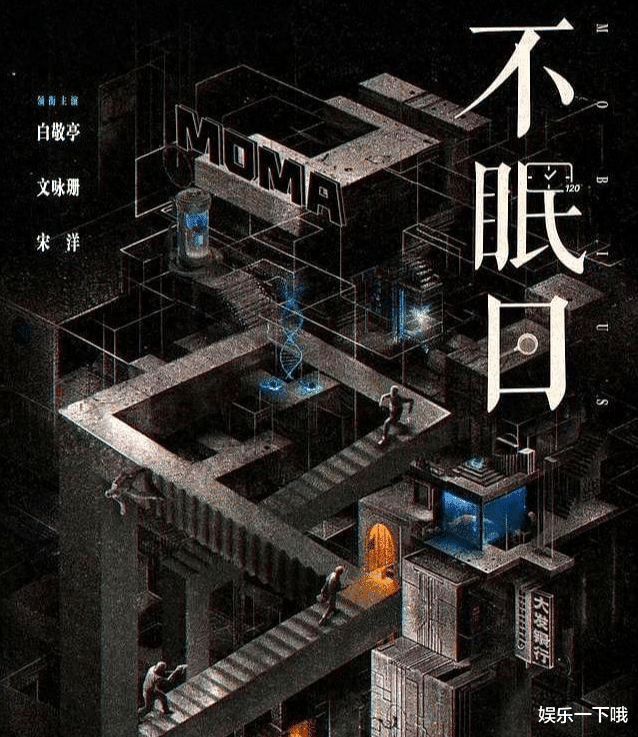

追平《不眠日》的更新,结论是:这部剧远比预期的要好。一开始,很多人是被“五次循环”的有限设定和全球同步上线吸引的。但真正让人欲罢不能的,并非“时间循环”这个旧概念,而是这部剧对“人与人较量”的重构。

传统的时间循环剧,往往是“单人解密”模式——主角是与系统、时间或命运相周旋的孤独英雄。

而《不眠日》开局就抛出了一个“王炸”设定:循环感知者不止一人。

当反派“乌贼”同样掌握着时间的密钥,这场博弈瞬间发生了质变。它不再是“人与时空”的赛跑,而是敌暗我明的“猫鼠游戏”。主角团队需要在有限的时间内,从茫茫人海中找出那个同样能“读档”的敌人。

这才是剧集真正的“高能”所在。观众猜测谁是“乌贼”的“上头感”,已经远远超过了对循环本身的惊奇。

如果说“多重循环者”是游戏的底层逻辑,那么“五次循环”的限制,则成了这场高智商博弈的“催命符”和“放大器”。

这不再是允许无限试错的安逸游戏,而是只有120小时的艰巨考验。

每一次循环都意味着宝贵机会的消耗和关键线索的过时。这种不可逆的紧迫感,为“人人较量”提供了沉重的压力。它不再是单纯为了追求快节奏,而是为这场生死博弈设置了分秒必争的终局时限。每一次选择,都可能是最后一次。

如此高强度的较量设定,本就很容易让观众产生疏离感。但《不眠日》在“可感性”上做得相当不错。

它引入了一个普通人也能共情的设定——“模糊的潜意识”。

这种类似“既视感”的体验,让那些没有完整循环记忆的配角,也能在关键时刻凭借“直觉”做出反应。这一设定瞬间击穿了高概念科幻与现实生活的壁垒。

观众不再是冷漠的旁观者,而是仿佛亲身“入局”,与角色的紧张感同频共振,从而产生了很强的现实代入感。

更令人期待的是,这部剧的野心似乎不止于打造一部高水准的“爽剧”。

从墨马集团内部复杂的权力斗争,到关于操纵遗传信息、改变命运的伏笔,导演显然试图在“爽感”之外,埋下关于科技伦理与阶级命运的更进一步拷问。这让故事在紧张刺激之余,有了更广阔的解读空间和回味余地。

《不眠日》的成功不是“设定”的胜利,而是一次的“机制重构”。它用一场精彩的“有限流”实践,证明了“限制”有时远比“无限”更能激发戏剧张力。

这部作品的质量和构思,足以配得上“网飞严选”这块金字招牌,确实值得一追。