1840 年夏天,广州虎门的渔民们第一次见到了从未见过的 “铁船”—— 英国舰队的蒸汽战舰正缓缓驶入珠江口,黑洞洞的炮口对着岸边的炮台。谁也没想到,这几艘看似不起眼的船,会把曾经平定噶尔丹、收复台湾的大清王朝,逼到签下《南京条约》的地步。更让人唏嘘的是,这场惨败的伏笔,早在康熙、乾隆那所谓的 “盛世” 里就已经埋下了。

记得小时候读历史,总以为 “康乾盛世” 就是大清最风光的年代 —— 康熙爷智擒鳌拜、乾隆爷六下江南,一派国泰民安的景象。可后来翻遍了地方志和文人笔记才发现,那繁华背后藏着太多不为人知的疮疤。从 “万邦来朝” 到被列强按在地上摩擦,短短百余年,大清到底是怎么把一手好牌打烂的?是列强太强,还是自己把路走绝了?今天咱们就抛开教科书里的套话,从那些被忽略的细节里,扒一扒这个王朝衰败的真相。

政治腐败:“盛世” 的繁华,是刮百姓血汗堆出来的!①皇权专制:皇帝攥紧了权力,却也攥死了王朝的活路。

很多人都夸康熙、雍正勤政,说他们每天批阅奏折到深夜,是难得的好皇帝。可我总在想,当一个国家的所有决策都系于一人之手,这到底是好事还是坏事?雍正年间设了军机处,从此地方官的任免、军队的调动,甚至赈灾的银子怎么花,都得等紫禁城里那位拍板。这种模式下,皇帝要是清醒,国家还能往前走;可一旦皇帝糊涂,整个国家就得跟着走歪路。

就说乾隆,早年确实有两把刷子,平定准噶尔、编纂《四库全书》,干了不少实事。可到了晚年,他就像变了个人似的,一门心思要当 “十全老人”,到处炫耀自己的功绩。

他六下江南,每次都要带数千人,光是随行的官员、太监、护卫就占了大半。苏州织造府为了让他沿途能赏到荷花,提前半年就组织百姓在运河两岸挖塘种荷,很多农户的良田被占,却连一分补偿都没有。扬州的盐商更会拍马屁,专门造了一艘 “水上戏台”,船身雕龙画凤,里面能容纳上百人唱戏,光木料就从云南运了三个月,花的银子能让普通百姓活一辈子。

这些钱从哪来?还不是从百姓身上刮!当时江南一带缴纳漕粮,朝廷规定每石粮食要额外加收三两 “浮费”,说是用来补贴运粮的损耗,其实大多进了官员的腰包。有个叫冯桂芬的文人在《校邠庐抗议》里写过,他老家江苏吴县,有农户因为缴不起漕粮,只能把年仅十岁的女儿卖给地主当丫鬟,换了二两银子凑粮款。可就在百姓卖儿卖女的时候,乾隆还在宫里办 “千叟宴”,邀请上千位老人吃饭,光是宴席上的餐具就用了上千件银器。

这样的 “盛世”,与其说是国泰民安,不如说是用百姓的血汗堆出来的空中楼阁。等到嘉庆继位,国库早就空得能跑老鼠了,连镇压白莲教的军费都得靠官员捐钱,这样的王朝,能不衰败吗?

②官僚腐朽:买官明码标价,百姓连说理的地方都没有。

清朝中后期的官场,荒唐到让人不敢相信。现在咱们总说 “潜规则”,可那时候买官卖爵根本不用藏着掖着,甚至有专门的 “捐纳局”,明码标价卖官职。我在档案馆里见过一份道光年间的《捐纳则例》,上面写得清清楚楚:捐一个知县要三千两银子,捐一个知府要一万两,要是江南、广东这些富庶地方的知府,价格能涨到两万两。更离谱的是,连 “道台” 这种四品官都能捐,只要花三万两银子,就能直接上任。

这些花钱买官的人,上任后第一件事就是捞钱回本。道光年间有个叫张集馨的官员,他在自己的回忆录《道咸宦海见闻录》里写过,他花了一万两银子捐了个陕西粮道,上任第一天去查粮仓,发现里面的粮食一半是发霉的,另一半早就被前任官员倒卖换成了银子。

更荒唐的是,朝廷每年都会派 “钦差” 去查粮仓,官员们早就摸透了套路,提前在空粮仓下面铺一层新粮,上面撒上一层干稻壳,再给钦差送些字画、古玩,钦差就睁一只眼闭一只眼,回去后还在奏折里写 “粮仓充盈,吏治清明”。

普通百姓更是叫天天不应,叫地地不灵。当时民间流传着一句顺口溜:“衙门口朝南开,有理无钱莫进来”。河北沧州的地方志里,记载过一件真事:道光二十年,有个叫王二的农民,自家的三亩地被地主强占,他抱着最后一丝希望告到县衙,结果地主给县官送了五十两银子,县官不仅没帮他要回地,还以 “诬告良民” 的罪名,打了他三十大板,把他赶出了县衙。王二回家后气不过,当晚就上吊自杀了。

你说,当官府连最基本的公平都做不到,百姓除了反抗,还能有什么办法。后来太平天国运动能席卷半个中国,不就是因为百姓实在活不下去了吗?

经济滞后:放着发财的路不走,偏要把自己锁起来①重农抑商:商人连穿绸缎的资格都没有,经济怎么能发展。

清朝的统治者总说 “民以食为天”,把种地当成唯一的 “正途”,好像经商就是 “不务正业”。顺治年间就定了规矩:商人不能穿绸缎,不能骑马,甚至连子弟参加科举,都要多考一道 “策论”,美其名曰 “考察品行”,其实就是看不起商人。

可当时江南的纺织业明明很厉害。我在苏州博物馆见过一件乾隆年间的云锦,上面绣的龙凤栩栩如生,据说要十几个织工织三个月才能完成。那时候苏州的织户有上千家,要是朝廷能放宽限制,让他们扩大生产,说不定能造出属于大清的 “纺织工厂”。可朝廷偏不,规定每个织户最多只能有两台织机,超过就要被没收,还得罚银子。有个叫沈廷瑞的织户,偷偷加了两台织机,结果被官府发现,织机全被砸了,还被罚款五百两银子,最后只能变卖家产还债。

广州的行商更惨。当时大清只允许广州十三行和外国做生意,这些行商本来能靠茶叶、瓷器赚大钱,可朝廷每年都要向他们征收 “报效银”,说是 “补贴国库”,其实就是变相搜刮。道光年间,十三行的行商每年要缴二十万两银子,相当于他们半年的利润。有个叫伍秉鉴的行商,本来是当时的 “世界首富”,可因为连年缴纳 “报效银”,再加上鸦片战争后被朝廷逼着赔偿英国商人的损失,最后竟然破产了。

反观当时的英国,商人不仅能自由经商,政府还会帮他们开拓市场。英国东印度公司靠着和中国做生意,赚了大把银子,还从中国引进茶树,在印度种茶,最后反过来抢占中国的茶叶市场。人家用蒸汽机织布,效率是大清织户的十倍,织出来的布又便宜又好,很快就占领了全球市场。

一边是拼命打压商业,一边是全力发展工业,大清的经济怎么可能不落后?等到鸦片战争时,英国用机器造的枪炮,轻松打败大清的手工兵器,这不就是自断手脚的后果吗?

②闭关锁国:连地球是圆的都不信,还谈什么跟上时代。

乾隆二十二年,乾隆皇帝下了一道圣旨:除了广州,其他沿海口岸一律关闭,外国商人只能在十三行交易,还不能随便离开商馆。这道圣旨,直接把大清关在了世界之外。当时的皇帝和大臣,都觉得 “天朝物产丰盈,无所不有”,根本不需要和外国打交道。

可他们不知道,那时候的西方正在发生天翻地覆的变化。英国已经开始了工业革命,蒸汽机取代了手工,火车、轮船陆续出现;法国正在进行思想启蒙,卢梭、孟德斯鸠的思想传遍欧洲;美国也在 1776 年独立,建立了共和制国家。而大清的官员,连 “地球是圆的” 都不知道。

我在《清代野史大观》里看到过一件事:道光年间,有个外国商人给两广总督送了一个地球仪,总督看了半天,笑着说:“这玩意儿是假的吧?咱们大清在天下中央,怎么可能和蛮夷在一个球上?”

更可笑的是,当时大清连国外的基本情况都不了解。鸦片战争爆发前,道光皇帝问大臣:“英吉利国在哪里?和俄罗斯接壤吗?” 大臣们面面相觑,没人能回答。

直到英国军舰开到广州,官员们才发现,人家的军舰能在海上快速移动,炮弹能打十里远,而大清的水师,还是木船配旧炮,打三发就会炸膛。有个叫奕山的将领,竟然想出了 “以邪制邪” 的办法,让士兵在船上贴满符咒,希望能打败英国军舰,结果当然是惨败。

你说,要是早几十年打开国门,学习西方的技术,还用得着在鸦片战争中惨败吗?可当时的统治者,宁愿相信 “天朝上国” 的美梦,也不愿面对现实。他们把西方的科技当成 “奇技淫巧”,把外国的制度当成 “蛮夷之制”,最后只能被时代甩在后面。

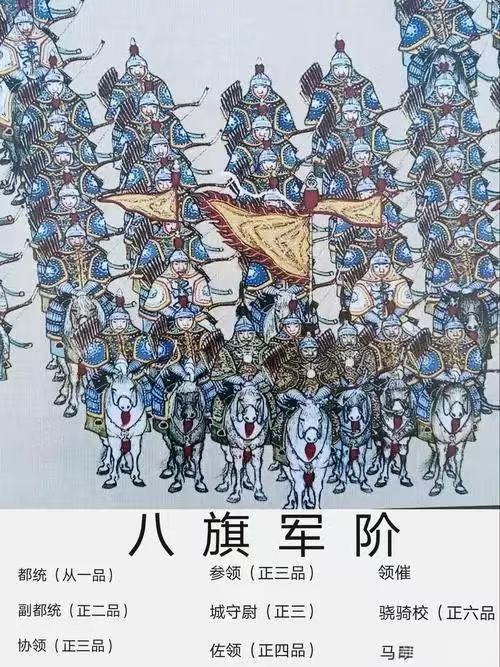

军事废弛:曾经的八旗劲旅,变成了只会提笼架鸟的纨绔子弟①军队建设:拿着朝廷的俸禄,却连骑马射箭都不会。

提起清朝的军队,很多人会想到八旗军的勇猛。可到了清朝中后期,八旗兵早就成了 “绣花枕头”。乾隆年间,北京的八旗兵大多是八旗子弟,他们从小养尊处优,根本不训练。有次乾隆皇帝检阅八旗军,一百个士兵里,能射中靶心的还不到十个,有个士兵甚至连弓都拉不开。这些人平时要么在茶馆听戏,要么提笼架鸟,靠朝廷发的俸禄混日子。

更荒唐的是,军队的装备早就过时了。当时西方已经开始使用燧发枪,而大清的士兵还在用鸟铳,这种枪不仅射程近,还容易走火。大炮更是陈旧,很多还是康熙年间造的,炮管上都长了锈,炮弹也大多是实心弹,根本打不穿英国军舰的装甲。有个叫陈化成的将领,在鸦片战争中死守吴淞口,他亲自操炮轰击英国军舰,可炮弹打在军舰上,只留下一个小坑,最后陈化成战死,吴淞口失守。

②战争消耗:打一场败一场,百姓的血汗钱全填了窟窿。

从鸦片战争开始,大清就像陷入了 “战败循环”:1840 年输鸦片战争,赔了两千一百万银元;1860 年输第二次鸦片战争,又赔了八百万两白银,还割让了九龙司;1894 年输甲午战争,更是赔了两亿三千万两白银,相当于大清三年的财政收入。

这么多钱,朝廷根本拿不出来,只能向外国银行借钱。甲午战争后,大清向俄、法、英、德四国银行借了三亿两白银,年利率高达五厘,要还四十五年,连本带利要还九亿两。这些钱,最后都要摊到百姓身上。朝廷开始拼命加税:农民的粮税从每亩一钱涨到三钱,商人的营业税翻了一倍多,盐税、茶税也大幅提高。

山东的地方志里记载,光绪年间,有个叫李老栓的农民,家里有五亩地,每年要缴的粮税从五钱涨到一两五钱,还不算各种苛捐杂税。李老栓实在缴不起,只能把地卖掉,带着家人逃荒,路上妻子和儿子都饿死了,最后只剩下他一个人。

当时民间流传着一句顺口溜:“苛政猛于虎,税多如牛毛”,很多百姓因为缴不起税,只能卖儿卖女,甚至被逼得造反。

而战争带来的伤亡更让人心疼。甲午战争中,北洋水师的士兵们明明拼命抵抗,可因为军舰落后,还是全军覆没。有个叫邓世昌的管带,在致远舰被击沉后,拒绝逃生,抱着爱犬沉入大海。威海卫的海面上,到处都是沉船的残骸,很多士兵的尸体漂浮在海上,连家人都没法安葬。

文化保守:抱着祖宗之法不放,最后被时代淘汰①思想僵化:连学个技术都怕丢面子,还谈什么强国。

清朝的统治者总把 “祖宗之法不可违” 挂在嘴边,好像只要照着祖宗的办法做,就能永远太平。可他们忘了,祖宗的办法,是用来应对冷兵器时代的,根本对付不了西方的坚船利炮。

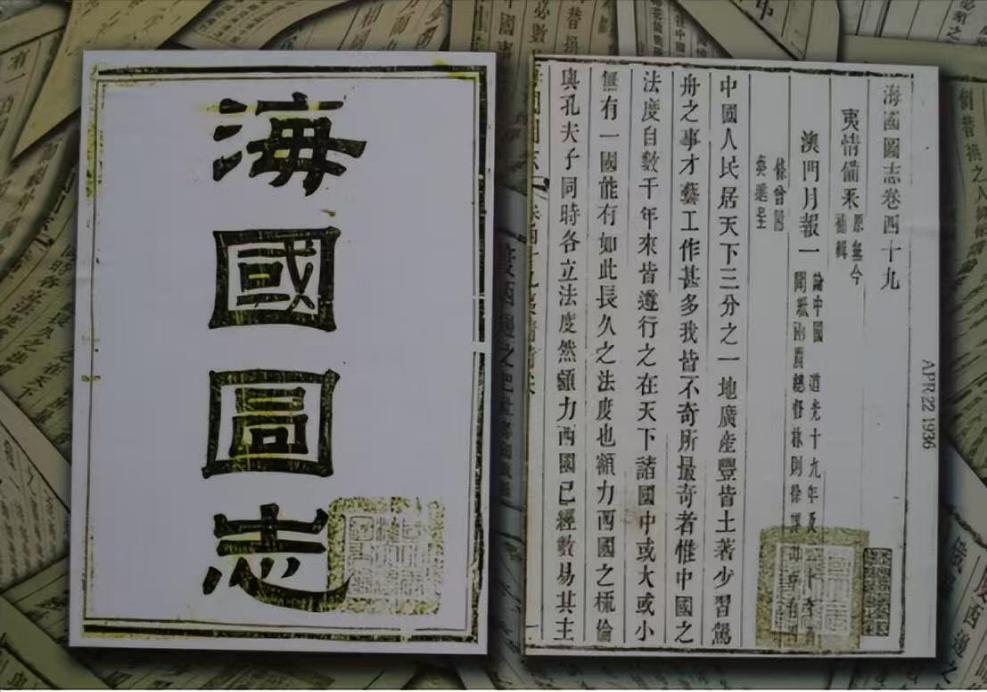

道光年间,有个叫魏源的学者,写了一本《海国图志》,里面介绍了西方的科技和制度,还提出 “师夷长技以制夷”,建议朝廷学习西方的枪炮技术。可这本书刚出版,就被官员们骂 “离经叛道”。有个大学士说:“咱们大清的学问是天下最好的,学蛮夷的东西,简直是丢祖宗的脸。” 结果《海国图志》在国内没卖出多少本,反而传到了日本,被日本人奉为经典,成了明治维新的重要参考书。

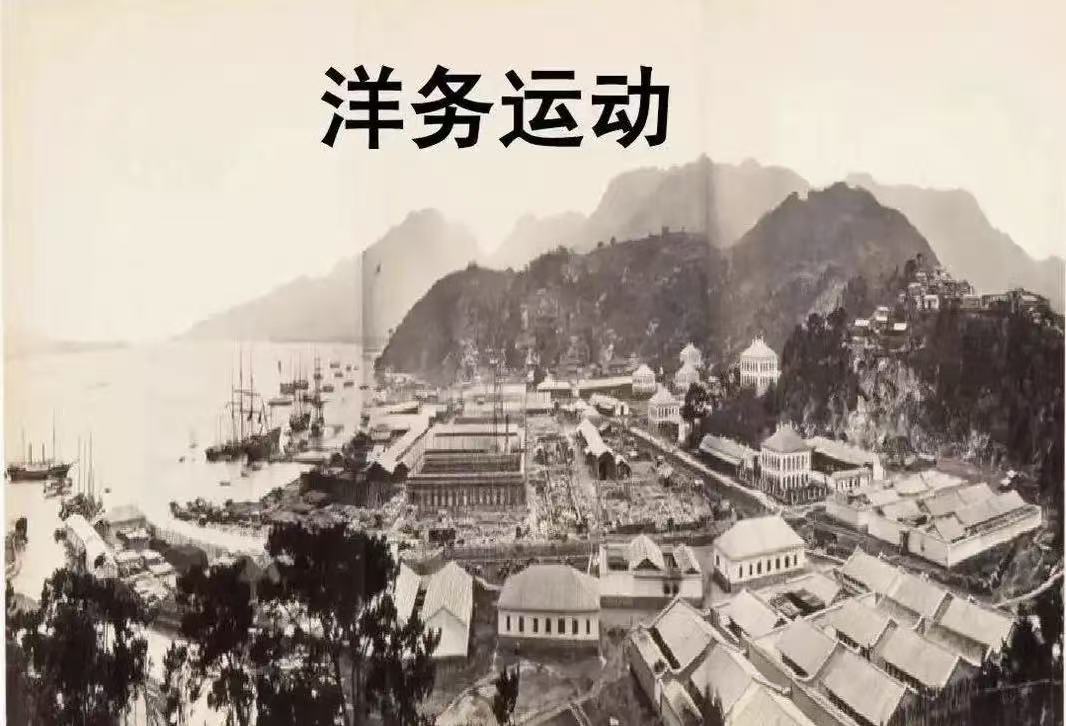

到了同治年间,曾国藩、李鸿章搞洋务运动,想办工厂、修铁路,还是有人反对。有个叫倭仁的大学士,上奏朝廷说:“铁路会破坏风水,火车开起来会惊动地下的祖宗,绝对不能修。” 结果第一条铁路 —— 淞沪铁路,刚修完就被朝廷下令拆了,铁轨被扔进了海里。李鸿章只能感叹:“办洋务难啊,不仅要跟外国人打交道,还要跟自己人斗。”

反观日本,明治维新时主动学习西方,派使团去欧美考察,引进西方的技术和制度,短短几十年就变强了。1894 年甲午战争,日本打败了大清,还从大清手里抢走了台湾和澎湖列岛,获得了巨额赔款。这时候,大清的官员才意识到,自己一直看不起的 “蛮夷”,已经超过了自己,可后悔已经晚了。

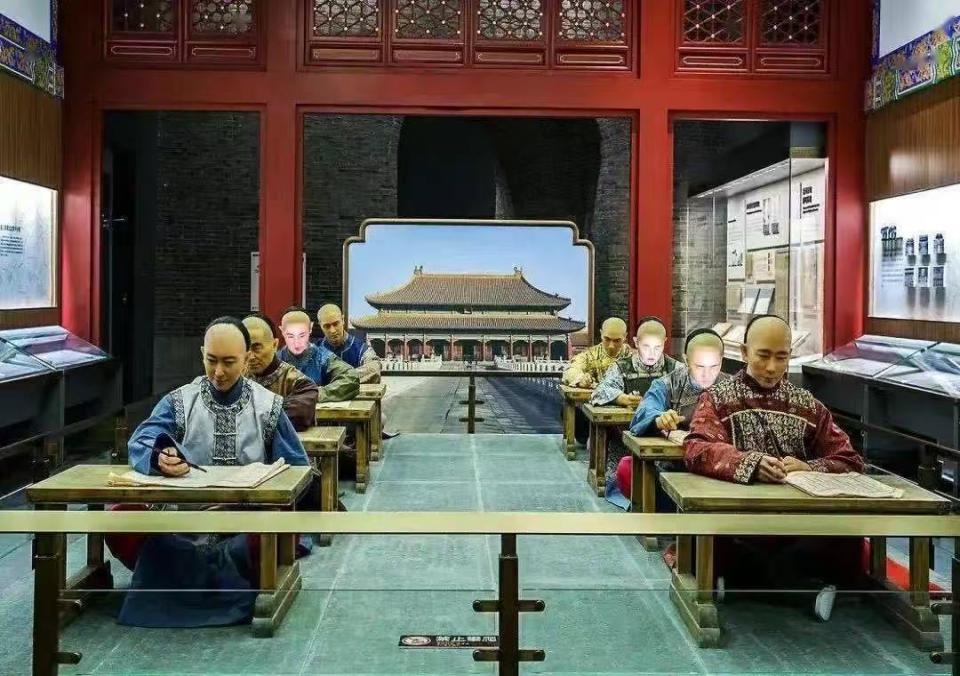

②教育落后:只会写八股文,培养不出救国人才。

清朝的教育,几乎全围着科举转。不管是富家子弟还是寒门学子,想当官就得考科举,而科举考的,就是四书五经和八股文。所谓的八股文,有固定的格式,开头要写 “破题”“承题”,中间要分 “起讲”“入手”,连每段话的字数都有规定,根本不能自由发挥。

当时的学子,从小就开始背四书五经,每天天不亮就起床读书,读到深夜,可除了这些经典,他们几乎什么都不学。有个叫徐寿的读书人,年轻时也考科举,可他发现自己对算术、物理更感兴趣,就偷偷研究西方的科技书籍。他和朋友华蘅芳一起,造出了大清第一台蒸汽机,还翻译了《化学鉴原》等西方科技书籍,可因为没考中科举,始终得不到朝廷的重用。

而西方的大学,早就开设了数学、物理、化学课程,学生们能做实验、学技术。英国的剑桥大学,早在 17 世纪就开设了力学课程,培养出了牛顿这样的科学家;美国的哈佛大学,也在 18 世纪开设了医学、法学课程,培养实用人才。可大清的学子,直到 19 世纪末,还在为写好一篇八股文绞尽脑汁。

甲午战争后,大清的官员才意识到教育的重要性,开始办新式学堂,可已经太晚了。当时日本的新式学堂已经普及,培养出了大量科技、军事人才,而大清的新式学堂还在起步阶段,学生们连基本的实验设备都没有。你说,用这样的教育培养人才,大清怎么可能赶上西方!

其实,清朝的衰败,从来不是因为列强太强大,而是自己把 “盛世” 的底子一点点败光了。靠榨取百姓撑起来的繁华,早晚会崩塌;靠打压商业维持的稳定,早晚会被时代淘汰;靠保守思想阻碍变革,早晚会被世界抛弃。

现在回头看这段历史,不是为了惋惜过去,而是要明白:一个国家无论曾经多强大,要是故步自封、忽视民生,终究会被时代甩在后面。这或许就是清朝留给我们最深刻的教训吧。

评论列表