1950年5月,台北保密局内,毛人凤接到蒋介石下令舟山撤军的指令。此前三天,国防部参谋次长吴石在审讯中承认自己就是“东海”。

舟山群岛作为国民党认定的“台湾屏障”,部署了12万守军,占当时残军总兵力近五分之一,蒋介石此前多次强调要“死守舟山”。

毛人凤始终无法理解,吴石承认一个情报代号,为何会让蒋介石放弃经营多年的战略要地?

代号东海的情报重量“东海”并非普通代号,而是吴石与中共地下组织联络的核心标识,其背后承载的是国民党舟山防御体系的全部核心机密。

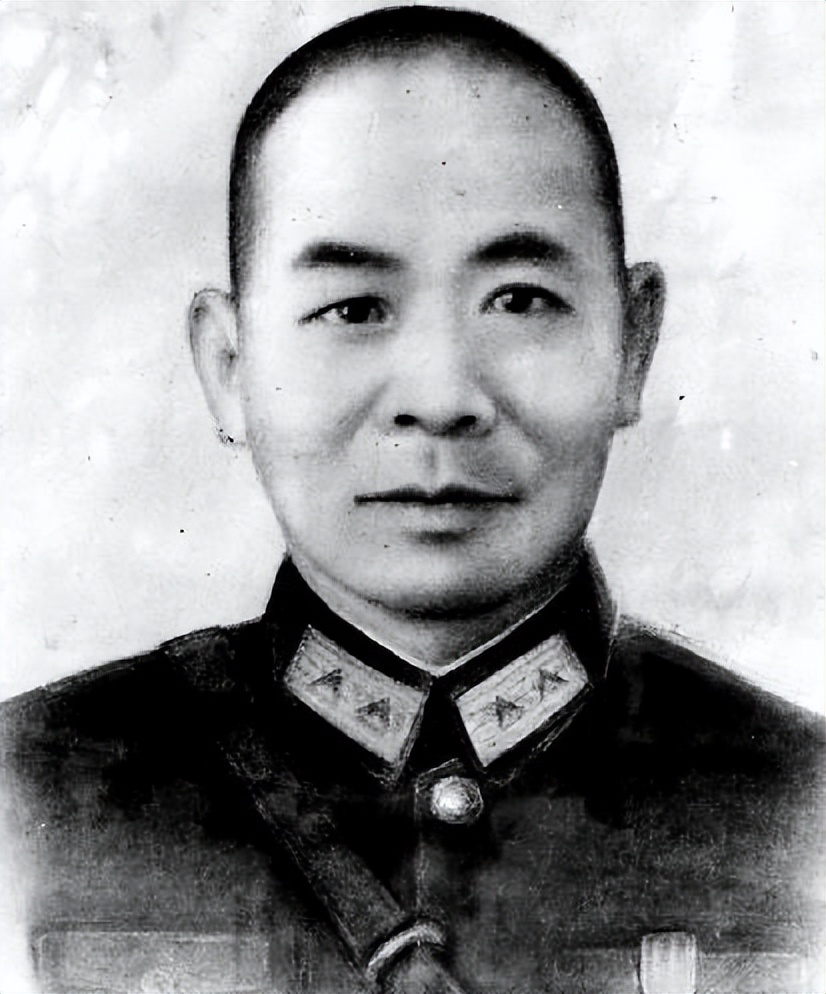

吴石当时担任国防部参谋次长,直接参与全军防御部署的制定与审核,舟山群岛的每一项军事安排,从兵力布防、武器配置到后勤补给,均需经其过目。

这份情报涵盖的内容精准到战术层面。

其中包括舟山各岛屿守军的具体编制,大榭岛、金塘岛等关键岛屿的炮兵阵地坐标,海岸线防御工事的薄弱环节,以及守军每月粮食、弹药、油料的补给量与运输路线。

更关键的是,情报中还包含国民党海军补给船的航行时间表与航线规划,这直接关系到舟山守军的生命线安全。

从军事逻辑来看,这类核心情报的泄露意味着防御体系已无秘密可言。解放军通过这些情报,能够精准判断舟山守军的兵力缺口与防御漏洞,制定针对性作战方案。

例如,情报显示册子岛通讯站存在信号盲区,解放军可利用这一弱点实施通讯干扰;补给船航线的暴露,则为海上拦截提供了可能,一旦后勤线被切断,12万守军将陷入绝境。

吴石传递情报的方式经过严密设计,确保信息能安全送达。

他将布防图制成微缩胶卷,通过联络员朱枫以日用品为载体转运;重要数据则记录在不易被察觉的载体上,经香港商船辗转传递至大陆。

这些情报在送达解放军指挥部后,经专业人员分析整理,形成了完整的舟山防御评估报告,为作战决策提供了关键依据。

撤军指令背后的战略考量蒋介石下令舟山撤军,并非临时起意,而是基于吴石身份暴露后对全局形势的判断。

吴石作为国防部参谋次长,除舟山防御外,还掌握台湾本岛的防御部署、兵力调配计划等核心机密。

“东海”身份的确认,意味着国民党在台湾的高层情报网络已被突破,后续机密信息的安全性无法保障。

当时的外部局势也对决策产生影响。1950年5月1日,海南岛被解放军攻克,国民党失去了又一重要据点。

海南岛与舟山群岛在战略定位上有相似之处,均为“屏障型”岛屿。

海南岛的失守,让蒋介石意识到,在核心情报泄露的情况下,岛屿防御难以持久,继续坚守舟山可能导致12万兵力被全歼,这对本就兵力紧张的国民党而言是无法承受的损失。

从军事成本角度分析,坚守舟山已不具备可行性。

舟山守军的补给依赖海上运输,而吴石提供的补给船信息已让这条线路充满风险。

若继续维持防御,需投入更多兵力与物资加固防线,但当时国民党的兵力与物资储备已难以支撑。

此外,解放军在掌握舟山防御情报后,已开始调整兵力部署,随时可能发起进攻,蒋介石判断此时撤军可保存有生力量,用于加强台湾本岛防御。

毛人凤未能理解这一层战略逻辑,他将关注点集中在吴石传递的具体情报内容上,而非情报泄露对整体战略安全的冲击。

他始终认为可通过加强防御、更换补给路线等方式维持舟山防御,却忽视了蒋介石“固守台湾”的核心战略转向。

在台湾安全与舟山防御之间,蒋介石选择了前者,而吴石的身份暴露正是推动这一决策的关键节点。

跨越时空的情报呼应吴石承认“东海”身份,并非孤立的行为,而是其长期情报工作的延续,这一行为背后有着深刻的历史关联。

早在1949年渡江战役前,吴石就曾向中共地下组织提供国民党长江防御的核心情报,其中包含127个炮兵阵地的具体位置、火力配置与人员编制。

这份情报帮助解放军避开了国民党火力最密集的区域,减少了大量伤亡,加速了渡江战役的进程。

两次情报行动在性质与影响上高度相似。渡江战役的情报让解放军突破了长江天险,舟山的情报则为解放舟山群岛奠定了基础。

两者均体现了吴石对军事机密的精准掌握,以及其传递情报的专业性与及时性。

这种一致性让蒋介石意识到,吴石的情报工作并非偶然,而是有计划、有组织的长期行动,这进一步加剧了他对情报安全的担忧。

从历史结果来看,吴石的情报工作对解放战争的进程产生了重要影响。

渡江战役因情报支持缩短了作战时间,减少了军民伤亡。

舟山撤军则避免了大规模岛屿攻坚战,同样降低了双方的人员损失。

这种“以情报换和平”的隐性作用,是毛人凤始终未能看透的。

他只看到了情报的战术价值,却忽视了其对减少战争伤亡、推动历史进程的战略意义。

1950年5月13日,国民党开始从舟山撤军,至5月17日,12万守军全部撤离,解放军随后顺利进驻舟山群岛。

此次撤军未发生大规模冲突,舟山的基础设施与民生秩序得以完整保留,这与吴石提供的情报所起到的“降维打击”作用密不可分。

吴石在就义前留下的绝笔,字里行间体现出对家国的忠诚与对和平的期盼,这份精神与他的情报工作一脉相承。

毛人凤直至1956年去世,始终未能解开“东海”代号背后的谜题。

他局限于特务机关的战术思维,无法理解战略层面的利弊权衡,更无法体会信仰对个体行为的驱动。

吴石用生命传递的不仅是情报,更是对民族大义的坚守,这种坚守超越了个人安危,成为推动历史前进的隐性力量。

隐蔽战线的斗争往往不为人知,但其影响却深刻改变着历史走向。

吴石与无数无名英雄用行动证明,真正的力量源于对信仰的忠诚与对家国的责任。

信息来源:

蒋介石的舟山“撤退”计划

2012-09-24 来源:人民政协报

凭将一掬丹心在

2025-10-29 来源:解放军报