1901年的冬天,江南的湿冷透进骨子里。

一个年轻人踉跄着冲进绍兴老家的大门,长衫下摆沾满了泥点。

他是马一浮,刚满十九岁,三天前接到妻子病危的消息,从上海日夜兼程赶回来。

院子里静得出奇,只有灵幡在风里窸窣作响。

堂屋正中,那口漆黑的棺木让他瞬间僵在原地。

他忘了自己是怎么跪下去的。

青砖地冰凉刺骨,他却仿佛失去了知觉,只是直挺挺地跪在棺木旁,眼睛死死盯着棺盖。

亲戚们来劝过,他摇头;有人送来吃食,他不动。就这样从日落到日出,再到第二个黄昏。

第三天清晨,岳父汤寿潜从杭州赶来。

这位日后名震东南的实业家此刻只是个憔悴的老人。

他掀开帘子走进灵堂,看到跪在那里的马一浮——背脊挺得笔直,可整个人像是被抽走了魂。

“福田啊。”汤寿潜唤他的字,声音沙哑,“你这样,她在那边如何安心?”

马一浮缓缓抬起眼皮。

三天不眠不休,他的眼窝深陷,可眼神却异常清明:“岳父,是我对不住她。”

话很轻,却像钝刀割在老人心上。

汤寿潜知道这孩子性子执拗,只是没料到执拗到这个地步。

他想起三年前,也是在这样的雨季,两个少年人在巷口那惊鸿一瞥的相遇。

那是1898年春天,贡院放榜的日子。

十五岁的马一浮撑着油纸伞走过青石板路,刚出炉的县试榜首文章还在袖中温着。

一辆马车驶过积水,他下意识侧身避让,抬头时正对上帘后那双清亮的眼睛。

只一眼,少年的心就被击中了。

马车里坐的是汤家大小姐汤仪,那年刚满十四。

她是跟着父亲来看榜的——汤寿潜早就听说马家有个神童,特意带女儿来“碰巧”见一见。没曾想,这一见,两个年轻人都红了脸。

后来的一切顺理成章。

马家遣媒人上门,汤家含笑应允。

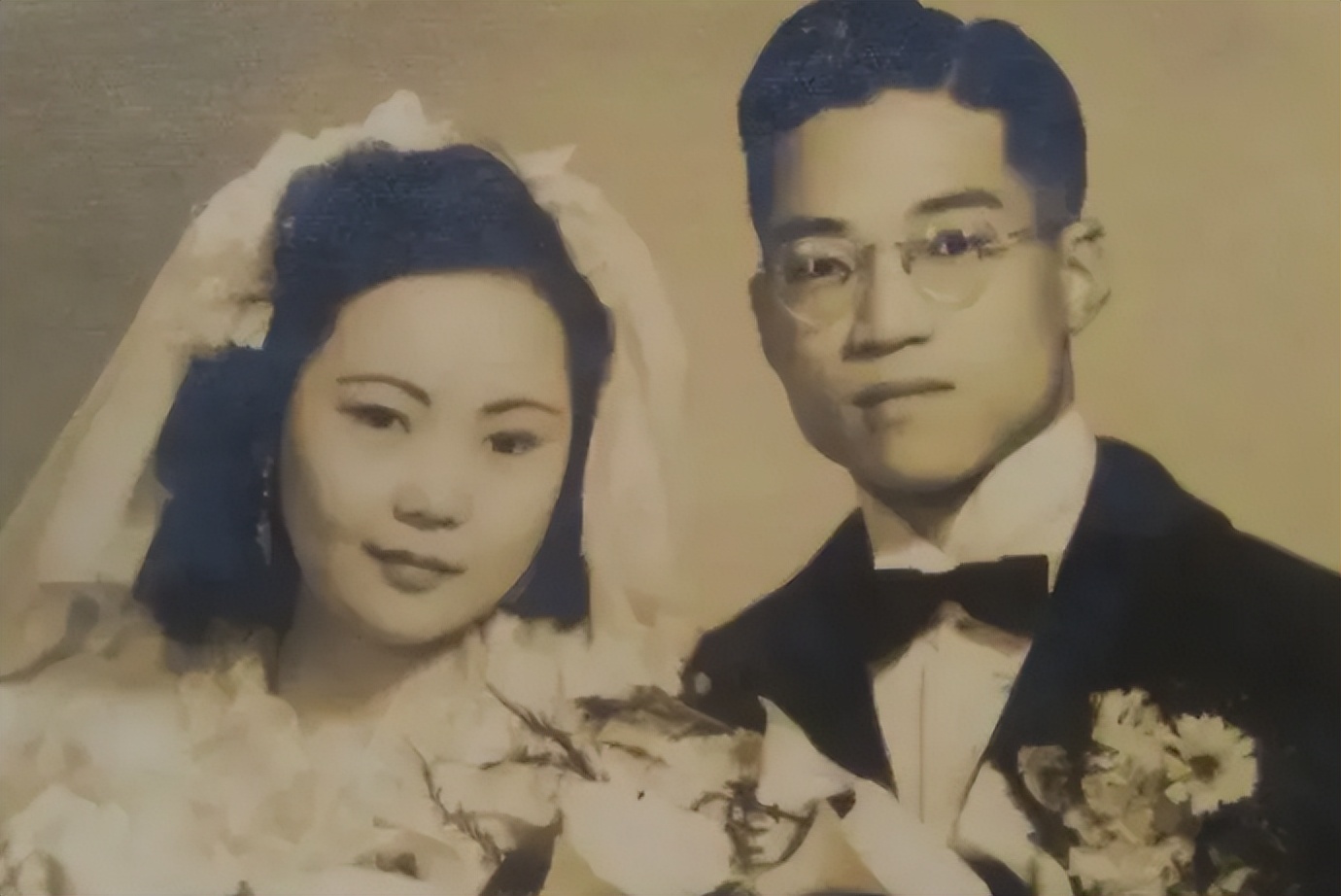

十六岁的新郎,十五岁的新娘,拜堂时都还带着几分稚气。

可那份情意是真的——马一浮会给妻子抄写诗文,在页脚画一朵小小的梅花;汤仪会偷偷在他书箱里放新绣的香囊,里面装着晒干的桂花。

可惜好日子太短。成婚不到半年,汤父病重,汤仪回娘家侍疾,马一浮也被父亲安排外出游学。

少年夫妻开始了书信往来。那些信现在还在,纸已泛黄,墨迹却清晰如昨。

他写“今日读《庄子》至鼓盆而歌处,忽觉悲从中来”,她回“庭前玉兰开了,摘一朵夹在书中,待君归”。

如果没有后来那场变故,这该是多好的一对。

1901年开春,马一浮的父亲病故。

按照礼制,他要守孝三年。

可就在服丧期间,汤仪怀孕了。

消息传来时,马一浮正在书房抄写祭文。

笔尖的墨滴在宣纸上,晕开一团污迹。

喜悦和恐惧同时攥住了他——这是他们的第一个孩子,可生在热孝期间,按族规是要被沉塘的丑事。

那天夜里,汤仪摸黑来到他书房。

月光透过窗棂,照在她尚未显怀的小腹上。

“我明白的,”她先开了口,声音轻柔得像怕惊扰什么,“你还年轻,前程要紧。”

马一浮张了张嘴,喉咙里像堵着棉花。他想说不要紧,想说总有办法,可最终只是握紧了拳头。

他知道妻子说的是对的——他是马家独子,是新科状元,不能有这个污点。

汤仪流产的那天,绍兴下了那年第一场雪。郎中从房里出来时直摇头:“伤了根本,要好生将养。”

可怎么养呢?马家正值多事之秋,马一浮守孝不能离家,汤仪的病却一日重过一日。

拖到秋天,书院来信催他回去完成学业——他是寄予厚望的英才,不能长期荒废功课。

临走前那个傍晚,他坐在妻子床前喂药。

汤仪的精神难得的好,甚至还能说笑:“你去吧,我等你回来给我讲上海的新鲜事。”

他握着她的手,郑重点头:“很快,我很快就回。”

这一别,竟是永诀。

灵堂里,香烛燃到了尽头。

汤寿潜看着跪了三天三夜的女婿,终于把憋了许久的话说出来:“福田,你还不到二十,往后的日子还长。

汤仪若在天有灵,也盼你有人照顾。”

马一浮缓缓转过头。

三天来第一次,他完整地说了一句话:“岳父厚爱,我心领了。

只是从此往后,再无人能是汤仪。”

这话说得平静,却像钉子一样楔进光阴里。

在场所有人都没想到,这个十九岁的少年,真的用一生践行了这句承诺。

往后的岁月里,马一浮成了民国学术界的传奇。

他留学日本、游历欧美,精通英、德、日、拉丁四种语言,是把《资本论》介绍到中国的第一人。

蔡元培请他执掌北大,蒋介石邀他出山议政,他一一婉拒,只愿在西湖边的陋室里读书讲学。

名气越大,说亲的人越多。

有世家愿以千金为聘,有名媛托人递来诗文,他都笑着摇头。

渐渐地,人们发现这位大学者有个习惯——每年清明,无论身在何处,必回绍兴扫墓。

更特别的是,自汤仪去世后,他再未剃须。

从乌黑到花白,那部胡须陪他度过了整整五十九个春秋。

有人问他为何如此。

他总说:“我在为妻守节。”说这话时神色坦然,仿佛在说一件再自然不过的事。

晚年的马一浮隐居杭州花港,自称“蠲戏老人”。

书房里常年挂着一幅小像,画上的女子十五六岁模样,眉眼温柔。

每年汤仪忌日,他都会在像前静坐半日,泡两杯茶,一杯给自己,一杯放在对面。

1967年夏天,八十四岁的马一浮病重。

临终前,学生守在床前,听他含糊地念着什么。

凑近了听,原来是半阕《鹧鸪天》:

“细雨斜风作小寒,淡烟疏柳媚晴滩……蓼茸蒿笋试春盘,人间有味是清欢。”

这是他和汤仪新婚那年春天,一起在庭院里赏花时念过的词。

那时她指着刚冒芽的蒿笋说:“夫君你看,这就是人间清欢吧?”

他笑着点头,心里满满的都是少年人的欢喜。

六十六年过去了,那个说“人间有味是清欢”的少女早已化作黄土,而他也终于要去赴一场迟了一生的重逢。

闭眼之前,马一浮嘴角带着淡淡的笑意,仿佛又回到了1898年那个雨天,隔着马车帘子,看见那双清澈如溪的眼睛。

窗外的西湖水波不兴,一代儒宗的故事就这样静静落幕。

后人评说他学问渊博、风骨铮铮,却很少人懂得,支撑他走过漫长岁月的,不过是十九岁那年,在灵堂前许下的一个诺言。

有些爱情不必惊天动地,它只是默默地,把一辈子走成了一封长长的情书。