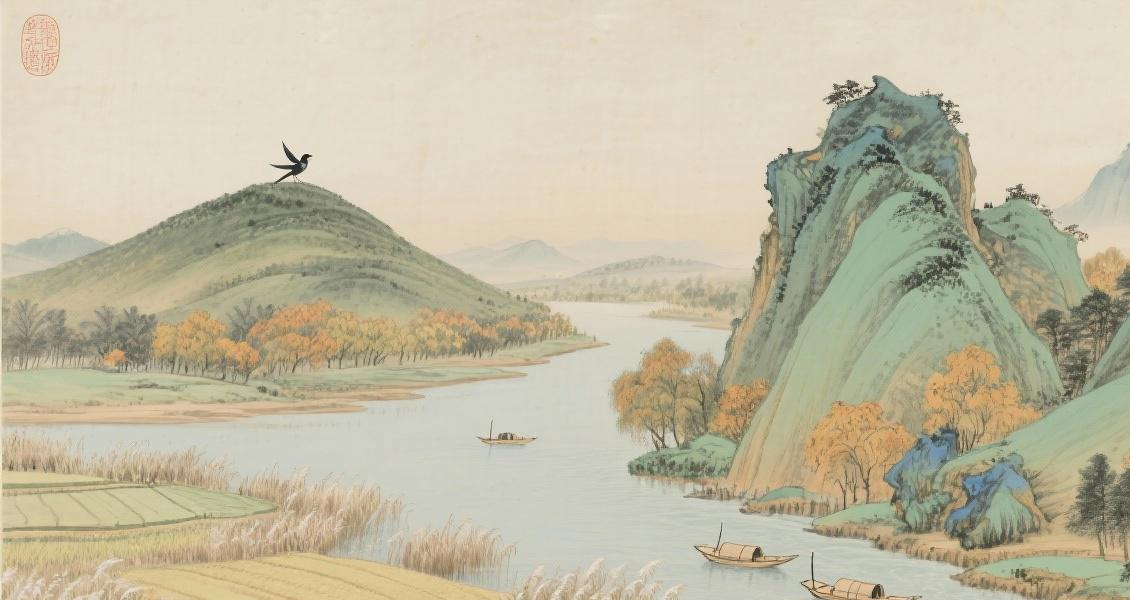

1948 年冬天,沈阳故宫里一件尘封的古画被小心打包,这件曾被溥仪带出紫禁城、辗转大半个中国的宝贝,正是元代大画家赵孟頫的《鹊华秋色图》。后来专家展开画卷时,所有人都被画里的江南意趣惊到 —— 可熟悉济南的人却盯着画中两座山犯了嘀咕:这两座一圆一尖、隔水相望的山,怎么越看越像济南的风景?今天咱们就来扒一扒,这幅传世名画里藏着的济南两座山,到底是谁。

1. 先搞懂:赵孟頫为啥要画济南的山?要找画里的山,得先弄明白赵孟頫和济南的关系 —— 他可不是随便画了幅 “陌生山水”,而是真真切切在济南待过的 “老熟人”。

元至元二十九年(1292 年),赵孟頫被派到济南当 “济南路总管府事”,相当于现在的济南地区行政长官。在济南的三年里,他走遍了这里的山山水水,尤其喜欢站在大明湖边看远处的山。后来他卸任回了杭州,好朋友周密(字公谨)总跟他念叨:“我祖籍是济南,可这辈子还没去过老家,你给我讲讲济南的样子呗?”

赵孟頫想了想,与其空口说,不如画出来。于是他拿起画笔,把记忆里济南最有特点的两座山画进了画里,这就是《鹊华秋色图》。他还在画后面写了段题跋,直白地说:“公谨父,齐人也,余通守齐州,罢官来归,为公谨说齐之山川,独华不注最知名,见于《左氏》,而其状又峻峭特立,有足奇者,乃为作此图。” 意思就是:周密是济南人,我在济南做官时熟悉那里的山川,其中华不注山最有名,还在《左传》里提过,形状又陡峭独特,所以专门画了这幅图。

这段题跋可是关键证据 —— 直接点出了画里有 “华不注山”,那另一座山是谁呢?

2. 考证:两座山的 “身份证” 都藏在细节里先说说赵孟頫明确提到的 “华不注山”。可能有人第一次见这名字会读错,“华不注” 的 “不” 读 “fū”,连起来是 “huā fū zhù”。这个名字最早出自《水经注》,郦道元在书里描述它:“单椒秀泽,不连丘陵以自高;虎牙桀立,孤峰特拔以刺天。” 翻译过来就是:这座山像一根尖尖的辣椒,不跟周围的小山连着,独自高耸;又像老虎的尖牙,孤零零地戳向天空。

你再看《鹊华秋色图》里右边那座山 —— 不就是这样吗?山顶尖尖的,山体笔直,周围没有其他山相连,活脱脱就是《水经注》里写的华不注山。现在去济南的华山历史文化湿地公园,还能看到这座山,虽然经过几百年的变迁,山脚下多了湖水和绿植,但那 “峻峭特立” 的样子,和画里几乎一模一样。而且现在济南人都叫它 “华山”,其实 “华山” 就是 “华不注山” 的简称,当地老人还会念叨 “华不注山” 的老名字。

那画里左边那座圆圆的山又是啥?结合济南的地理和史料,答案其实很明显 —— 就是鹊山。

鹊山在济南的黄河北岸,和黄河南岸的华不注山隔河相望,正好是 “隔水对峙” 的格局,这和《鹊华秋色图》里两座山一左一右、中间有条河的布局完全对得上。而且鹊山的形状很有特点,山顶是平的,整体圆圆的,不像华不注山那么尖,这点在画里也表现得特别清楚 —— 左边的山线条平缓,右边的山线条锐利,刚好对应鹊山和华不注山的外形差异。

更有意思的是,元代另一位文人王恽曾写过《鹊山亭记》,里面说鹊山 “状如鹊起”,意思是山的形状像一只刚飞起来的喜鹊,所以叫鹊山。你再细品《鹊华秋色图》里左边那座山,是不是有点像喜鹊展开翅膀的样子?而且赵孟頫在济南时,经常和朋友乘船从大明湖出发,过黄河去鹊山游玩,他对鹊山的熟悉程度,一点不亚于华不注山。

可能有人会问:有没有可能是其他山?比如济南的千佛山?但千佛山是连绵的山脉,不是孤峰,和画里 “两座孤山” 的样子不符;再说赵孟頫题跋里只提了华不注山,要是画了千佛山,以千佛山的名气,他没理由不提。所以史学界基本公认,《鹊华秋色图》里的两座山,就是济南的鹊山和华不注山。

3. 不只是画山:这幅画里藏着赵孟頫的 “小心思”别以为赵孟頫只是简单画了两座山,他在画里还藏了不少 “小心思”。比如他没有完全按照现实中的位置来画 —— 现实里鹊山在黄河北,华不注山在黄河南,两座山其实是 “南北对望”;但在画里,他把两座山改成了 “东西并列”,中间加了一条河,还画了稻田、芦苇、渔船和村庄。

为啥要这么改?因为赵孟頫想给周密呈现一个 “理想中的济南老家”。周密是南方人,没见过北方的山水,赵孟頫就把北方山水的 “雄” 和南方山水的 “秀” 结合起来 —— 用南方画里常见的稻田、渔船,搭配济南特有的孤山,让周密既能看到老家的山,又能感受到熟悉的江南意趣。这种 “艺术加工” 不是瞎画,而是基于真实山水的再创造,也让《鹊华秋色图》成了 “南北山水融合” 的代表作。

还有个小细节很少有人提:赵孟頫画这幅画时,用的是 “披麻皴” 的笔法,这种笔法一般用来画南方的平缓山脉,可他却用在鹊山和华不注山上,故意把两座山画得柔和了一些。这其实是他对济南的感情 —— 在济南的三年,是他官场生涯里少有的安稳时光,所以他记忆里的济南山水,也是带着温度和柔情的,连陡峭的华不注山,都多了几分亲切感。

4. 现在去济南:还能找到画里的 “鹊华秋色” 吗?800 多年过去了,《鹊华秋色图》里的两座山,现在还能看到吗?答案是:能,而且还成了济南的网红打卡地。

先说华不注山,现在它所在的地方叫 “华山历史文化湿地公园”,政府专门修复了山周围的生态,挖了人工湖,种了芦苇和柳树。每到秋天,湖边的芦苇变黄,柳树叶子泛红,站在湖边看华不注山,就像从《鹊华秋色图》里走出来一样。尤其是清晨有雾的时候,山在雾里若隐若现,老济南人管这叫 “鹊华烟雨”,是济南老八景之一,现在还能经常看到有人在湖边拍汉服照,还原画里的意境。

再说说鹊山,因为在黄河北岸,以前去的人不多,近几年也开始开发了。鹊山脚下有个鹊山湖,夏天的时候满湖荷花,秋天芦苇荡里能听到鸟鸣,和画里 “渔舟唱晚” 的场景特别像。当地还在鹊山上修了步道,爬上山顶能看到黄河南岸的华不注山,那一刻你就会明白,赵孟頫当年为啥要把这两座山画在一起 —— 它们就像济南的一对 “守护神”,隔着黄河,守护了这座城几百年。

现在《鹊华秋色图》藏在台北故宫博物院,但济南人把画里的风景变成了现实。每年秋天,都有很多人拿着画去华山和鹊山 “打卡对比”,看看 800 年前的赵孟頫,和现在的济南,到底有啥不一样。这种 “跨越时空的对话”,可能就是这幅画最特别的魅力 —— 它不只是一幅古画,更是济南山水的 “活档案”。

其实咱们看《鹊华秋色图》,不只是找两座山那么简单。它就像一个 “时光胶囊”,装着赵孟頫对济南的记忆,装着周密对老家的思念,也装着济南几百年来的山水情怀。现在你去济南,站在华不注山脚下,或者鹊湖边,说不定也能感受到赵孟頫当年画这幅画时的心情 —— 那种看到好风景,想分享给朋友的感动,其实和咱们现在看到美景想发朋友圈,是一样的。

你有没有去过济南的华山或者鹊山?如果去的话,会不会拿着《鹊华秋色图》找一找画里的视角?或者你还知道哪些古画里藏着真实的地名?可以在评论区聊聊,咱们一起找找古画里的 “中国风景”。要是喜欢这类古画背后的故事,也可以多关注,以后还能带你扒一扒其他名画里的小秘密~