家是遮风挡雨的港湾,可当楼上的漏水顺着天花板渗下,浸湿的不仅是墙皮与家具,更是业主的安心。面对漏水造成的损失,不少人因不懂法律流程陷入维权困境。需要依据法律规定厘清责任、做好准备,才能高效维护自身权益。

解决漏水纠纷的核心,是明确谁该承担责任。根据《中华人民共和国民法典》第二百八十八条,不动产相邻权利人应按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则,正确处理相邻关系。具体责任划分主要分为三类:

若漏水源于楼上业主的个人行为,比如装修时破坏防水层、日常使用中未及时维修破损水管,导致水流渗入楼下,此时楼上业主需承担侵权责任。《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条规定,行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任,楼上业主需负责维修漏水点并赔偿楼下损失。

若房屋仍在保修期内,漏水是因房屋本身质量问题导致,例如屋面防水工程未达标,开发商需履行保修义务。依据《建设工程质量管理条例》第四十条,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,最低保修期限为 5 年,保修期自房屋竣工验收合格之日起计算,在此期间开发商需免费维修并承担因漏水造成的合理损失。

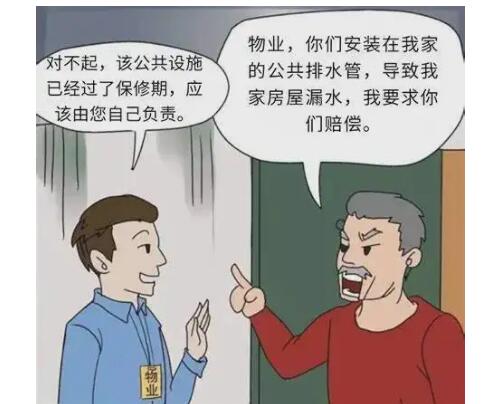

若漏水与小区公共管道相关,比如公共下水管道老化堵塞,而物业公司未按约定履行管理维护义务,物业公司需承担相应责任。物业公司作为公共设施的管理方,有定期检查、维修公共管道的义务,因失职导致漏水损失的,需对业主的合理损失进行赔偿。

第二步:及时固定证据,为维权筑牢基础证据是维权的关键支撑,遗漏或缺失证据可能导致维权受阻。发现漏水后,首先要对漏水现场进行全面记录,用相机或手机清晰拍摄漏水部位、水流轨迹,以及受损的墙皮、家具、电器等,同时录制视频完整呈现漏水情况与损失范围,确保画面能体现时间、地点等关键信息。

其次,尽快转移未受损但可能被水浸泡的财物,避免损失扩大,同时保留好受损物品的购买凭证、维修单据,这些将作为计算损失金额的重要依据。在与楼上业主、物业公司沟通时,需留存书面沟通记录、微信聊天截图、通话录音等,若向社区居委会、派出所寻求帮助,也要保存好调解记录或出警证明,这些证据能有效证明漏水事实与责任方的态度。

第三步:分阶段选择维权途径,高效解决问题维权需循序渐进,根据实际情况选择合适的途径:

优先尝试协商解决,以理性态度与责任方沟通,说明漏水情况与损失明细,提出合理的维修与赔偿诉求。协商时尽量明确维修时间、赔偿金额及支付方式,若达成一致,建议签订书面协议,避免后续产生争议。

若协商无果,可寻求第三方调解。向物业公司申请介入,要求其协调责任方处理;也可联系社区居委会,借助基层调解组织的力量促成双方和解,调解过程中需注意记录调解内容与结果,留存相关书面材料。

若调解仍无法解决问题,可向人民法院提起诉讼。起诉时需明确诉讼请求,通常包括要求责任方排除妨害(维修漏水点)、赔偿损失(财产损失、合理的临时安置费用等),同时可主张由责任方承担案件受理费。若对漏水原因、损失金额存在争议,可向法院申请司法鉴定,鉴定费用一般由败诉方承担。