电影《731》的导演赵林山,在日本为影片取证时,遇到了一位特殊的受访者——731部队头目、臭名昭著的战犯石井四郎的后人。面对来自受害国的电影人,他没有丝毫的忏悔,反而洋洋得意地抛出了一个问题:“挨打的人都忘记了,打人的人还需要记得吗?”

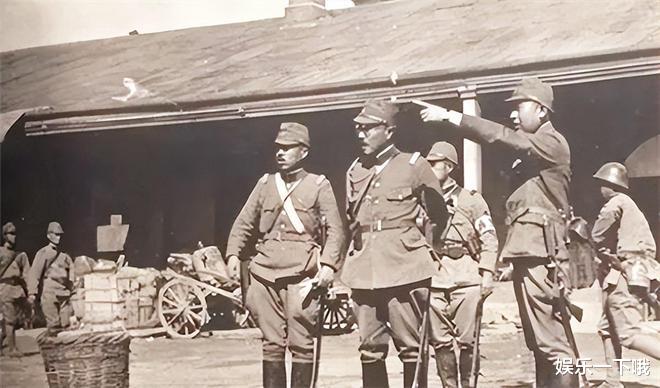

电影《731》的导演赵林山

这个问题,如同一把淬毒的匕首,包裹在思辨的糖衣之下,企图刺穿历史的真相与人类的良知。它不是疑问,而是一份精心设计的、旨在让滔天罪行“翻篇”的无耻动议。站在2025年的今天,我们有责任以严谨的逻辑、坚实的证据,对这份“动议”做出裁决。

731部队合影

一、 认知陷阱:这不是“遗忘的权利”,而是“加害者的狡辩”首先,我们需要拆解这个问题的险恶用心。它恶意混淆了两个截然不同的概念:受害者的宽恕与加害者的责任。

宽恕,是受害者在加害者充分忏悔、罪行得到清算后,才拥有的、选择是否与历史和解的权利。

它是一种主动的、高尚的情感选择。而对方口中的“忘记”,却是一种被动的、被强加的状态。它企图将“选择向前看”的道德高帽,不由分说地扣在受害者头上,从而推导出加害者“无需再负责任”的荒谬结论。

这背后的潜台词,就如同“你看,失主都没再追究,你凭什么还说我是小偷?”

这是一种典型的逻辑诡辩,在心理学上近乎一种“历史煤气灯”操纵。

它旨在通过转移焦点,瓦解受害者的道义立场,诱导旁观者陷入“既然当事人都忘了,我们何必再提起”的思维误区,让罪行在时间的流逝中不了了之。

因此,这并非真诚的求索,而是一场旨在颠倒黑白、逃避审判的无耻狡辩。更何况,我们从未忘记。

在裁决前,我们需要重审731部队的罪证,看清其令人不寒而栗的本质。那并非仅仅是肉体上的残忍,而在于其用所谓高度“文明”与“科学”,来包装骇人听闻的野蛮,完成了对人性的“非人化”。

导演赵林山的调查发现,印证了这套谎言体系的核心:为那些被称为“马路大”(maruta,意为“圆木”,即被实验者)的受害者,配备在当时相当先进的设施——一尘而染的牢房、舒适的榻榻米、TOTO牌的抽水马桶,甚至保证每日一个苹果和鸡蛋的营养配给。

这绝非人道主义,恰恰是反人性的表现。这一切“优待”的目的,是为了确保这些“实验材料”能保持良好的生命体征,从而为细菌实验、活体解剖等提供“标准”、“纯净”的数据。

这就像一座讲求效率的屠宰场,为了获取高品质的肉品,在宰杀前为牲畜播放音乐、做水疗按摩。

这种建立在严密掌控之上的、虚伪到顶点般的“善意”,将活生生的人“物化”为一组组冰冷的数据,这才是对人性沉痛的践踏与侮辱。

它比单纯的虐杀更可怕,因为它试图为暴行披上科学与理性的外衣,使其“合理化”、“常态化”。

三、 记忆的战争:从历史篡改到今天的“受害者叙事”审视完历史罪证,再看提问者一方当下的行为,我们发现的不是丝毫悔意,而是变本加厉的“妨碍司法”。当下的日本,一场系统性的“记忆篡改”行动正在进行。

就在我们身处的2025年,其新版的《防卫白皮书》中,依然在公然美化其战争历史,淡化甚至剥离自己的侵略者角色,转而将自己描绘成战争的“受害者”。

其文艺界也紧随其后,今年暑期档的电影,依然在批量产出“我们很惨,我们被轰炸”的苦情戏码,却绝口不提是谁先将战火烧到了他国的家园,是谁的贪婪与野蛮造成了这一切。

从731部队用“文明”包装罪恶,到今天用“受害者”叙事混淆视听,这条谎言的脉络清晰可见。他们并非真的“忘记了”,而是在有计划、有步骤地进行一场“记忆的战争”,企图在历史的法庭上,将自己从罪恶的被告席,挪到无辜的原告席。这种行为,本身就是对其从未真正反省战争罪行的有力证明。

至此,历史法庭的判决已然清晰。

面对如此精心计算的残酷,面对仍在持续的、系统性的欺瞒与狡辩,遗忘,不是宽容,而是对罪恶的纵容,是对真相的背叛,更是对逝去同胞的二次伤害。

我们之所以要铭记,并非为了延续仇恨。恰恰相反,是为了终结仇恨的根源。我们需要清醒地知道“我们为什么挨打,以后怎样才不会再挨打”。

当对方已经将谎言锻造成“文化武器”,企-图在下一代人的认知中植入病毒时,我们真实、准确、代代相传的民族记忆,便是一道坚不可摧的盾牌。

电影《731》,就是刺向那层虚伪文明外衣的一杆投枪。一个人的记忆,是一个人的觉醒;一个国家的记忆,是一个民族的脊梁;而全人类对这场罪恶的共同记忆,才是阻止下一个731出现的防线。

这,就是我们对那句无耻提问,响亮而明确的回答。