当聋人律师李淇在法庭上用手语说出“我要为无声者发声”时,影院里抽泣声此起彼伏——这部没有流量明星、没有炫目特效的现实主义电影,正在创造2025年最大的票房奇迹。

截至8月25日,电影《震耳欲聋》上映17天累计票房突破4亿,单日票房连续三日逆跌,排片占比从最初的7.5%攀升至22.8%。这部聚焦听障人群体的法律题材影片,用扎实的剧本和动人的表演,在《抓娃娃》《异形:罗慕路斯》等商业大片的夹击下杀出重围,被观众称为“今年最催泪的现实主义力作”。

## 票房逆袭,从开局不利到口碑爆发

《震耳欲聋》的票房轨迹堪称“低开高走”的典范。影片首日票房仅1277万元,在竞争激烈的暑期档中并不被看好。

然而,随着首批观众走出影院,口碑开始持续发酵。猫眼评分9.5、淘票票评分9.3,豆瓣开分8.2,各大平台的高评分推动排片和票房稳步上升。

上映第二周,影片完成惊艳逆袭——周末三天单日票房均突破3000万元,上座率稳居同期第一。这种靠口碑驱动的票房走势,在近年来的电影市场中实属罕见。

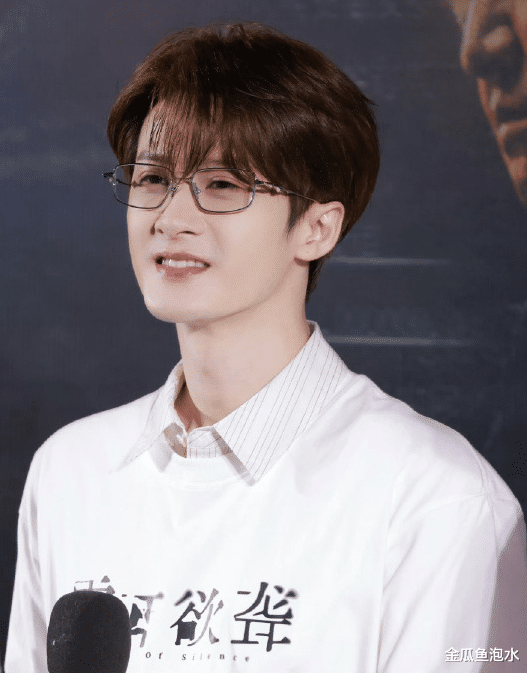

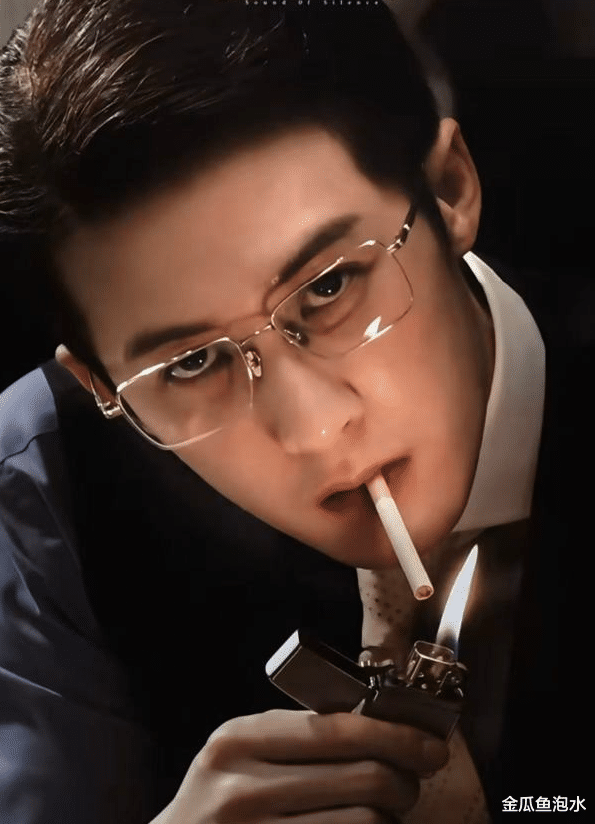

## 演技炸裂,檀健次颠覆性表演获赞

主演檀健次在《震耳欲聋》中贡献了职业生涯最佳表演。为塑造聋人律师李淇这一角色,他花费238天考取专业手语证书,甚至在零下12℃的街头跪行17米,膝盖渗血仍坚持纠正手语细节。

影片中,他将听障人士的微妙状态拿捏得恰到好处。从法庭上慷慨激昂的“无声辩护”,到与听人世界沟通时的艰难挣扎,每个眼神、每个动作都精准传递角色内心。

黄晓明在首映礼上当场立下“影帝flag”,预言檀健次的奖项突破。央媒更点赞其“剥洋葱式表演”,认为他“将角色层层剥开,直抵灵魂深处”。

## 社会价值,打破对听障群体的刻板印象

《震耳欲聋》的成功不仅在于艺术成就,更在于其深刻的社会价值。

影片首次在大银幕上全面展现听障群体面临的现实困境——从就业歧视到法律维权,从亲情隔阂到社会融入,每一个细节都源自扎实的田野调查。

导演透露,创作团队采访了47位听障人士和12位手语律师,耗时三年打磨剧本。影片中出现的所有手语都经过专业顾问的严格把关,确保准确无误。

这种严谨的创作态度,让影片超越了简单的煽情,成为一部具有社会启蒙意义的作品。许多观众表示,看完电影后“第一次真正理解听障群体的世界”。

## 幕后故事,诚意之作打动人心

《震耳欲聋》的幕后故事同样令人动容。为还原真实场景,剧组在聋人学校实地取景,与听障学生同吃同住两个月。

制片人坦言,这类题材在立项阶段备受质疑。“所有人都说现实主义题材不卖座,但我们相信,真诚的故事永远有市场。”

影片中使用的助听器全是真实设备,单件价值超过三万元。为呈现最佳音效,声音团队采集了上百种环境音,精心设计出“听障人士耳中的世界”,让健听观众能够感同身受。

《震耳欲聋》的票房奇迹证明了一个朴素的道理:好内容自己会说话。在这个被流量和特效充斥的时代,这部没有明星加持、没有宏大场面的电影,用最纯粹的情感和最深切的关怀,击中了观众内心最柔软的地方。

当李淇在法庭上用手语说出“沉默不代表同意”时,这部电影已经超越了娱乐产品的范畴,成为了推动社会进步的文化力量。这或许就是它能够“震耳欲聋”的真正原因。