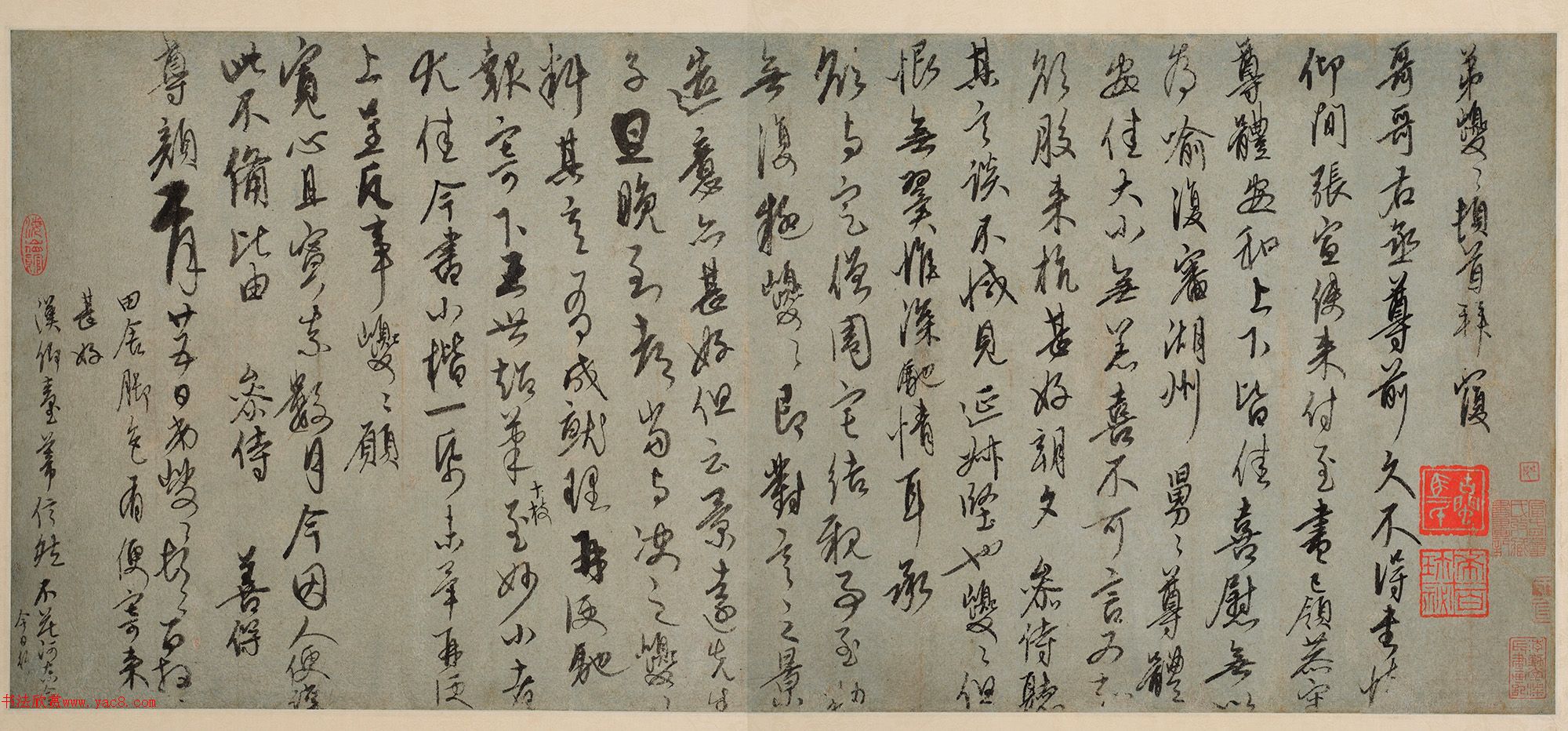

好,朋友们,今天咱们不聊虚的,就来实实在在地看一件宝贝——康里巎巎的行草书《复兄子渊右丞札》。你可能在很多地方见过它的图片,觉得“哇,好帅”,但具体帅在哪,又说不上来。今天,我就带你像拆解一台精密仪器一样,把这幅字里里外外的“技法门道”给你捋清楚,保证你看完,再去看别的行草作品,眼神都能立马变得“专业”起来。

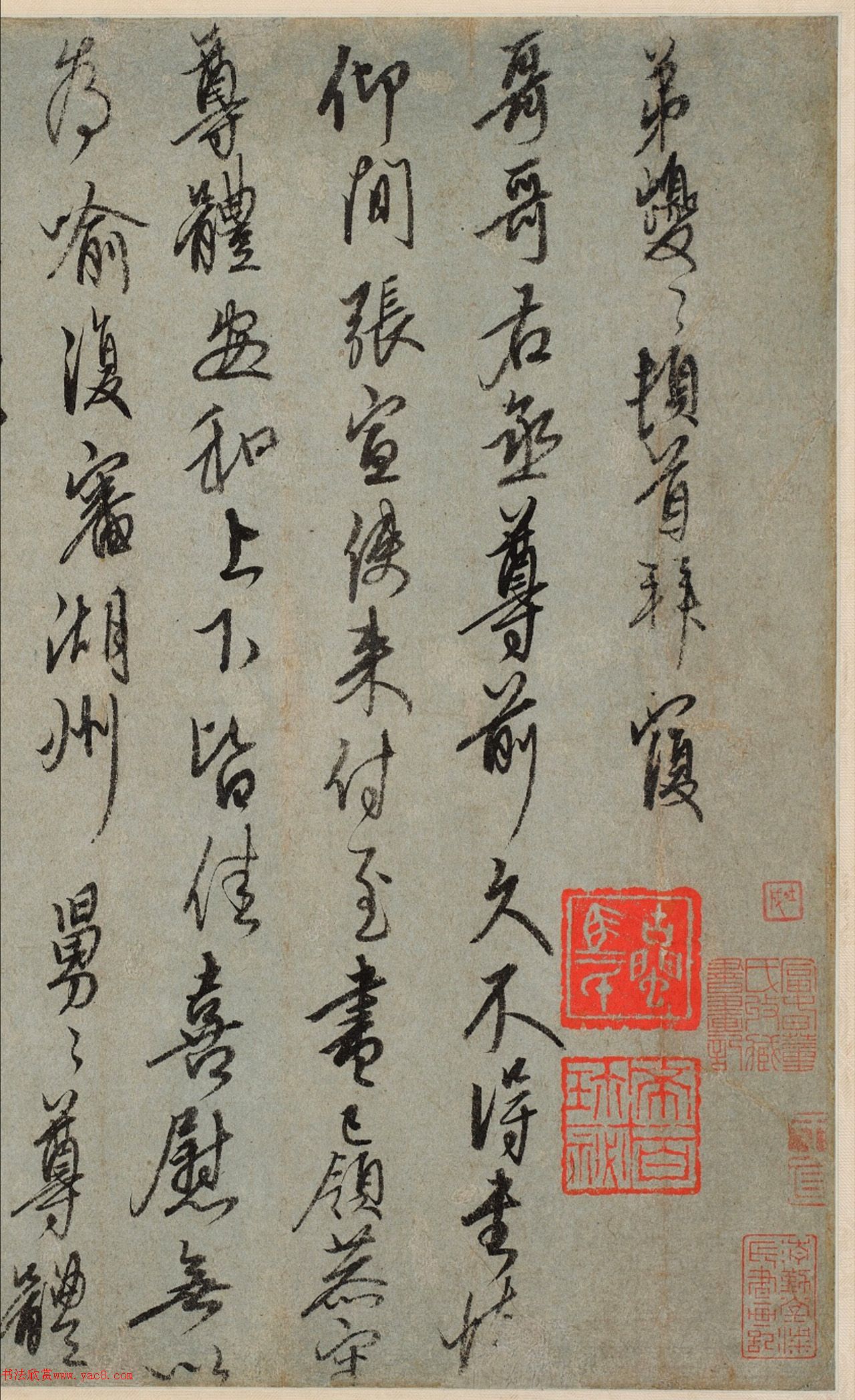

咱们先说说拿笔和用笔这事儿。康里巎巎这笔下的线条,为啥看着就那么带劲,那么有精神头?关键就在于他用的是一种叫做“悬腕中锋”的高级技巧。说白了,就是手腕悬空,不靠在桌子上,全靠手腕和手臂的力量控制笔杆,让毛笔的主笔尖(笔锋)始终在笔画的正中间行走。你仔细看他这笔划,无论是粗是细,线条的中间部分都好像有一股子“筋”在撑着,饱满而圆润,透着力量感,这就是“中锋行笔”的典型效果,古人形容这叫“锥画沙”、“屋漏痕”,线条是沉下去的,不是飘在纸面上的。你试着对比一下现在很多人写字,笔锋偏在一边,线条就显得扁、薄,没力气。康里巎巎的这种写法,就好比一个练家子打拳,劲道是从骨头里发出来的,扎实!

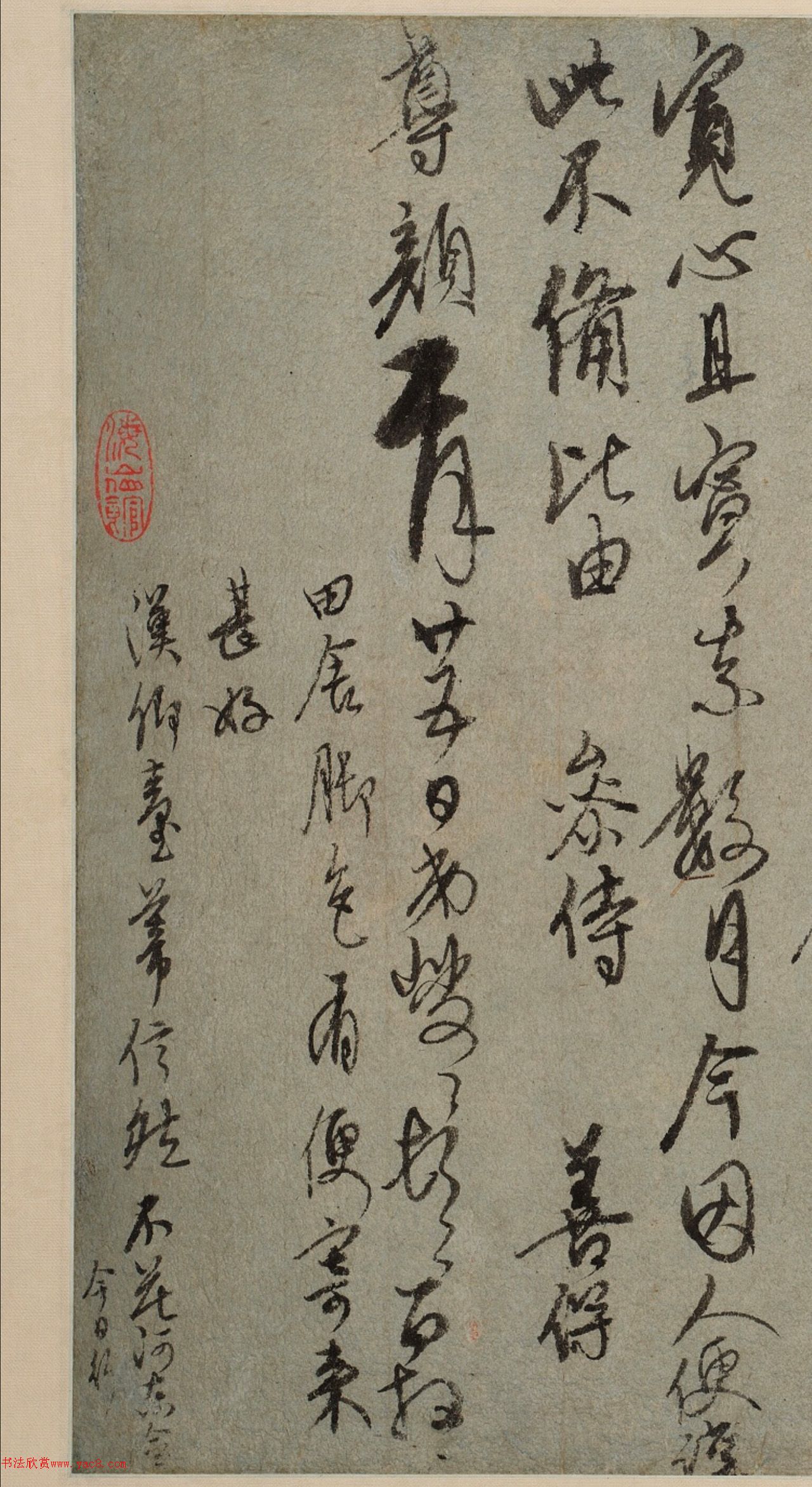

光有中锋还不够,这幅字最迷人的地方,在于它笔画的“起收转折”。每一个笔画的开始(起笔)和结束(收笔),他都处理得特别干净利落,很少拖泥带水。起笔时,他常常用一个很轻巧的“逆锋”动作,像是先把笔尖往回稍稍一缩,再弹出去,这样笔画的头上就显得含蓄又有力。收笔时,要么稳稳停住,要么顺势弹出一个小尖,绝不犹豫。再看转折的地方,比如一个直角弯,他可不是慢悠悠抹过去的,常常是笔锋提到一个很高的位置,然后猛地一顿,再换个方向重新按下笔锋走出去,形成一个方中带圆、特别有棱角的“肩膀”。这种写法,让字充满了节奏感和骨力,你看久了,甚至能感觉到他运笔时那种“提-按-顿-挫”的手上动作。

看完了笔法这些微观操作,咱们把视线拉远一点,看看单个字长得啥样,这就是“结字”或者说“间架结构”。康里巎巎的字,给你的第一感觉可能是“欹侧”,就是有点儿歪,不稳当。但你多看几眼就会发现,这种歪非但不倒,反而特别生动,像在跳舞。奥秘就在于他深谙“险中求稳”的平衡之道。他常常把字的重心偏向一边,但总能在另一个意想不到的地方,用一个伸展的笔画或者一个有力的顿笔,把整个字给“拉”回来,达到一种动态的平衡。这好比一个杂技演员,单脚站在钢丝上,身体歪斜,但靠着张开的手臂就能保持稳定,反而比直挺挺地站着更有艺术感。这种结构处理,让他的每个字都像有了表情,或俯或仰,或坐或卧,充满了生命力。

单个字写得活灵活现了,接下来就看怎么把它们串成一行,再把几行拼成一幅作品,这就是“章法”和“行气”。看《复兄子渊右丞札》的整体,它不像有些书法作品那样字和字分得清清楚楚,它的字与字之间,经常是笔断意连,甚至直接牵着丝、连着筋。上一笔的结束,就是下一笔的开始,气息贯通,像一条河流,绵绵不绝。这就形成了强大的“行气”,你的眼睛会不自觉地跟着这笔势的引导,一行行看下去,非常顺畅。在整体布局上,他也不是把字码得整整齐齐,而是有大有小,有疏有密,有正有欹,参差错落,就像一首音乐,有高音有低音,有停顿有爆发,形成了一种天然的、流动的韵律美。你盯着整幅字看,不会觉得哪个地方堵得慌,也不会觉得哪里空得慌,一切都那么和谐自然。

最后,咱们得聊聊这件作品里那股子“劲儿”,也就是“节奏感”和“墨法”。行草书最忌描画,讲究的是一气呵成。康里巎巎在写这封信的时候,心态肯定是放松的、自然的,所以下笔没有丝毫的迟疑和做作。书写速度肯定是有快有慢的,遇到需要表现力量或者转折的地方,他就慢下来,按下去;在笔画牵连、过渡的地方,他就快起来,提笔飞过。这种速度变化,结合我们前面说的提按顿挫,就形成了强烈的节奏感。至于用墨,你可以观察到墨色的浓淡干湿变化非常自然,从蘸一次墨开始写,笔墨饱满,到墨快用尽时出现“飞白”(丝丝露白的效果),然后再蘸新墨,循环往复。这种墨色变化,不仅增加了画面的层次感,更是忠实记录了他书写过程中真实的、不间断的节奏。

聊了这么多技法,你可能手都痒了,想问问这该怎么学?我给你的建议是,千万别一上来就模仿他那“歪歪扭扭”的劲儿。你得先打好基础,就像学跳舞先练压腿一样。首先,多“读帖”,就是把这篇《复兄子渊右丞札》放大了仔细看,盯着每一个笔画的起笔、行笔、收笔,看每一个字的间架结构,在心里默记,甚至用手指空临,把这幅字的“影像”吃进脑子里。其次,有了一定的基础后,可以尝试对临,追求“神似”而非“形似”,重点体会他运笔的节奏和那股子洒脱的“势”。记住,学康里巎巎,学的是他驾驭毛笔的方法和对字形空间的奇妙理解,而不是单纯去模仿那个“歪”的样子。