参考资料

Бартольд, В. В. (1927). *Исторический очерк деятельности Азиатского музея Императорской Академии наук за 1818-1918 гг.*

【俄国借调停之名,诱骗科布多守军打开城门,30名名俄军与200蒙军入城,科布多城陷落。清朝科布多参赞大臣及约700名清兵、商民被俄国强制驱逐出境……】

科布多地区(Кобдо)核心区域涵盖今蒙古国科布多省、中国新疆东北部及俄罗斯阿尔泰共和国南部。地名源于科布多河,蒙古语意为“肥沃的河谷”。科布多连接西伯利亚、准噶尔盆地和蒙古高原,是游牧文明与农耕文明的交汇地带。

科布多地区先后为匈奴、回鹘、契丹等游牧政权所辖。1635年,准噶尔汗国建立后将其纳入统治中心区域,并在科布多河畔设立军事堡垒。《西伯利亚编年史》(Сибирские летописи)记载,准噶尔人在此与俄罗斯哥萨克发生多次冲突,争夺毛皮贸易通道。1745年准噶尔汗国内乱后,清帝国趁势西征,于1754年占领科布多。

1758年,清朝设科布多参赞大臣,隶属乌里雅苏台将军辖区。俄国档案记载,清朝在此推行盟旗制度,迁徙喀尔喀蒙古部众驻防,并建立屯田区。1864年《中俄勘分西北界约记》后,俄国割占科布多西北部分领土(今俄罗斯阿尔泰共和国南部),科布多辖区缩小。

19世纪末,沙俄通过贸易与科考活动加速渗透。普尔热瓦尔斯基(Пржевальский)在《蒙古与唐古特之地》(Монголия и страна тангутов)中详细记载了科布多的地理与资源。

1912年春,外蒙古军队试图攻取科布多城,当时城中清军不足三百,劝降消息传至城内,清朝科布多参赞大臣拒绝,紧急征召千名蒙古士兵加强防御。北京政府应新疆请求,下令出兵救援。阿尔泰、新疆及伊犁三地发兵救援。

6月,外蒙古军队开始进攻科布多。初期因兵力不足未敢强攻,后得库伦方面援军支持,于7月底联合俄军再度攻城。8月清朝阿尔泰援军行进至科布多城外十余里处,遭遇三千外蒙军伏击,全军覆没。至8月中旬,外蒙古再增兵三千,加紧围城。

俄国借调停之名,诱骗科布多守军打开城门,30名名俄军与200蒙军入城,科布多城陷落。清朝科布多参赞大臣及约700名清兵、商民被俄国强制驱逐出境,清军残余部队撤退至新疆。此战导致大量汉族商民遭屠杀,俄国商人则因“中立地位”未受冲击。1915年《中俄蒙协约》签订后,科布多正式划入外蒙古自治范围。

1924年蒙古人民共和国成立后,科布多改为省级行政区。1930年代苏联主导的集体化运动导致科布多传统游牧经济衰退。二战期间,科布多成为苏联对华物资中转站。冷战时期,科布多因毗邻中苏边境成为军事敏感区,1960-1970年代苏联在此部署雷达站和边防部队。

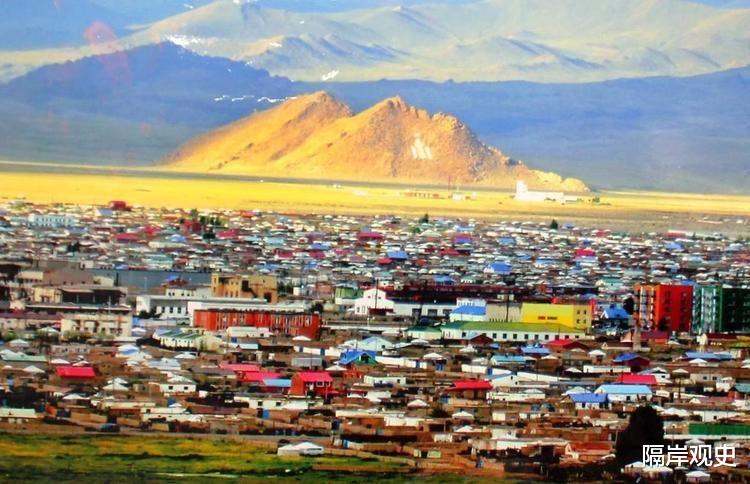

1960年代,科布多省与苏联阿尔泰边疆区达成边境协议,划定水资源共用体系。1991年苏联解体后,该地区与俄罗斯的贸易一度萎缩。21世纪以来,科布多逐步发展为蒙古国西部经济中心。