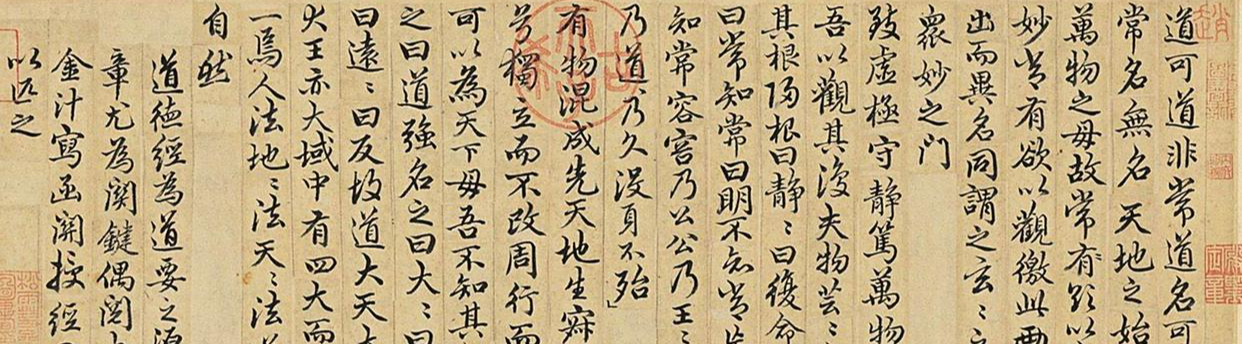

好,朋友们,咱们今天不聊虚的,就来实实在在地唠一件宝贝——赵孟頫写的《道德经》三章卷。我猜你可能在不少地方见过它的图片,感觉挺漂亮,但要说好在哪里,可能一时半会儿又说不上来。别急,今天咱就抛开那些复杂的历史故事,也不谈老子到底说了啥,就纯粹从一个写字、练字的角度,像拆解一个精密的机械一样,看看赵孟頫这笔底下,到底藏着多少让人拍案叫绝的巧妙机关。我保证,看完这篇文章,你再去看这幅字,感觉绝对会不一样。

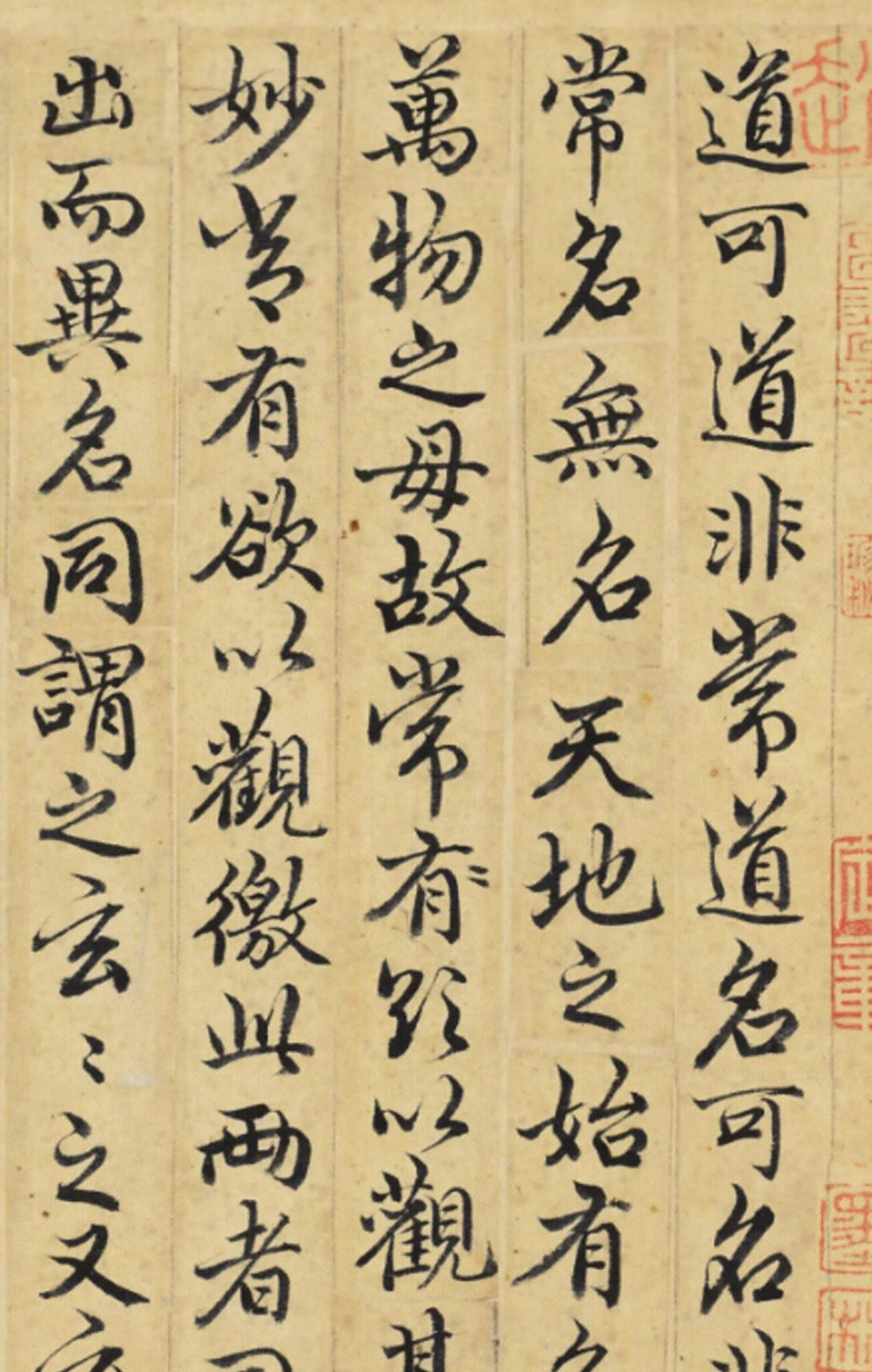

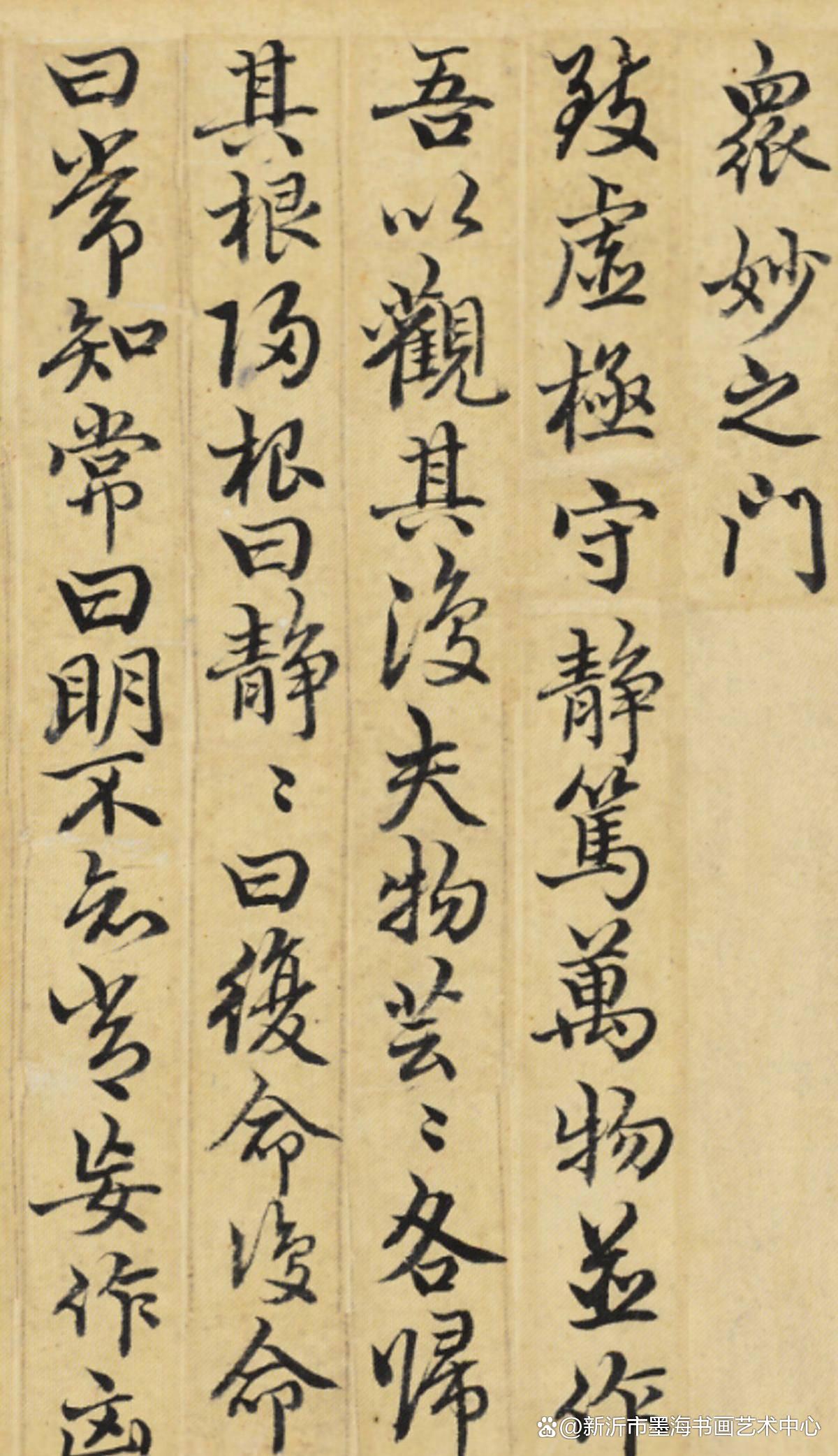

咱们看字,第一眼看的往往是它的“模样”,也就是间架结构。赵孟頫这幅《道德经》的结构,有个特别突出的特点,就是“稳”中求“变”。你单独看任何一个字,它都站得特别稳,像个练过站桩的人,底盘扎实,不晃不飘。但这种稳不是傻愣愣的四方块,他会在一些笔画上做一些非常微妙的调整。比如,他会把某些横画稍稍扛起一点肩,或者把某個撇捺的角度处理得特别舒展开张,让字在平稳之余,立刻就有了精神,活了起来。这种处理方式,就像给一个标准的模特换上了有设计感的衣服,既不失大体,又风度翩翩。

光有好的结构,没有精彩的笔画,那就像一个人空有骨架,没有血肉。赵孟頫的用笔,那才叫一个绝活,核心就体现在“提按”这两个字上。你仔细看他的线条,是不是感觉很有弹性,像是有生命一样?这就是提按功夫到家了。笔下去的时候,不是直来直去,而是有节奏的。该用力压下去的时候,线条就粗壮饱满,显得沉着有力;该轻轻提起的时候,线条又细劲流畅,显得飘逸灵动。这一压一提之间,气息就贯通了,字也就有了呼吸感。我们很多人写字发死、发板,问题往往就出在不会提按上,笔像根棍子一样拖着走,那写出来的字肯定没精神。

如果说结构和用笔是单个字的血肉筋骨,那么“行气”就是把这些字串起来的那股精神头儿,是让一行字、一整篇字活起来的灵魂。你看赵孟頫这一卷,从头到尾,气息特别顺畅,像一条潺潺流动的小溪,不急不躁。他是怎么做到的呢?秘诀在于字与字之间的“呼应关系”。上一个字的最后一笔,和下一个字的第一笔,虽然在纸上没有连着,但在笔意上是紧密关联的。有时候是靠笔势的指向,有时候是靠微妙的粗细变化,有时候是靠字大小的自然过渡。这种呼应,让你看字的时候,视线会不自觉地被引导着向下移动,非常舒服。

我们谈了结构、用笔和行气,这些都是支撑赵孟頫书法大厦的顶梁柱。但光有柱子还不够,要想让这座大厦成为艺术殿堂,还得有独特的“装修风格”,这就是他的个人风格,或者说“韵味”。赵孟頫的字,很多人第一感觉是“漂亮”、“秀美”,这没错,但他的秀美不是那种软绵绵、轻飘飘的。你仔细品,在那些流畅圆润的线条背后,有一股刚健的骨力在撑着,这叫“外柔内刚”。就像一个有涵养的君子,待人接物温文尔雅,但骨子里有自己的原则和风骨。这种韵味的形成,是他把古人法度完全吃透后,用自己的理解和性情融化出来的。

分析了这么多赵孟頫这笔字的好处,可能你心里会痒痒的,也想学着写写看。这绝对是好事!但怎么学才能事半功倍呢?我给大家几个实在的建议。第一,别一上来就通篇临摹,那样容易眼花缭乱,最后啥也没抓住。可以先从里面挑出几个你认为最有代表性的、你最喜欢的字,比如“道”、“德”、“经”这些,进行“单字突破”。把这个字的结构、每一个笔画的起行收,都反复琢磨、反复练习,吃透一个算一个。第二,重点攻克他的“提按”技巧。找那些笔画粗细变化明显的字,用心体会他是在哪个位置把笔按下去,又在哪个位置巧妙地提起来的。这个过程开始可能会有点难,但一旦你找到了感觉,笔下立刻就会生动起来。

好了,关于赵孟頫这幅《道德经》卷在技法上的妙处,咱们就先聊到这儿。不知道我这样大白话的拆解,有没有让你对这幅字有了新的认识?书法这门艺术,有时候就是一层窗户纸,捅破了,你就能看到里面无比精彩的世界。希望今天的分享,能成为帮你捅破这层窗户纸的那根小手指。

#书法#

#赵孟《道德经》全文# #赵孟书法艺术鉴赏#

评论列表