一张白纸上,李炳宪扮演的造纸技师柳万洙反复敲打着纸张,周围是沉默的巨型机器,他刚刚通过极端手段赢得了这份工作,眼神里却只有一片空白。

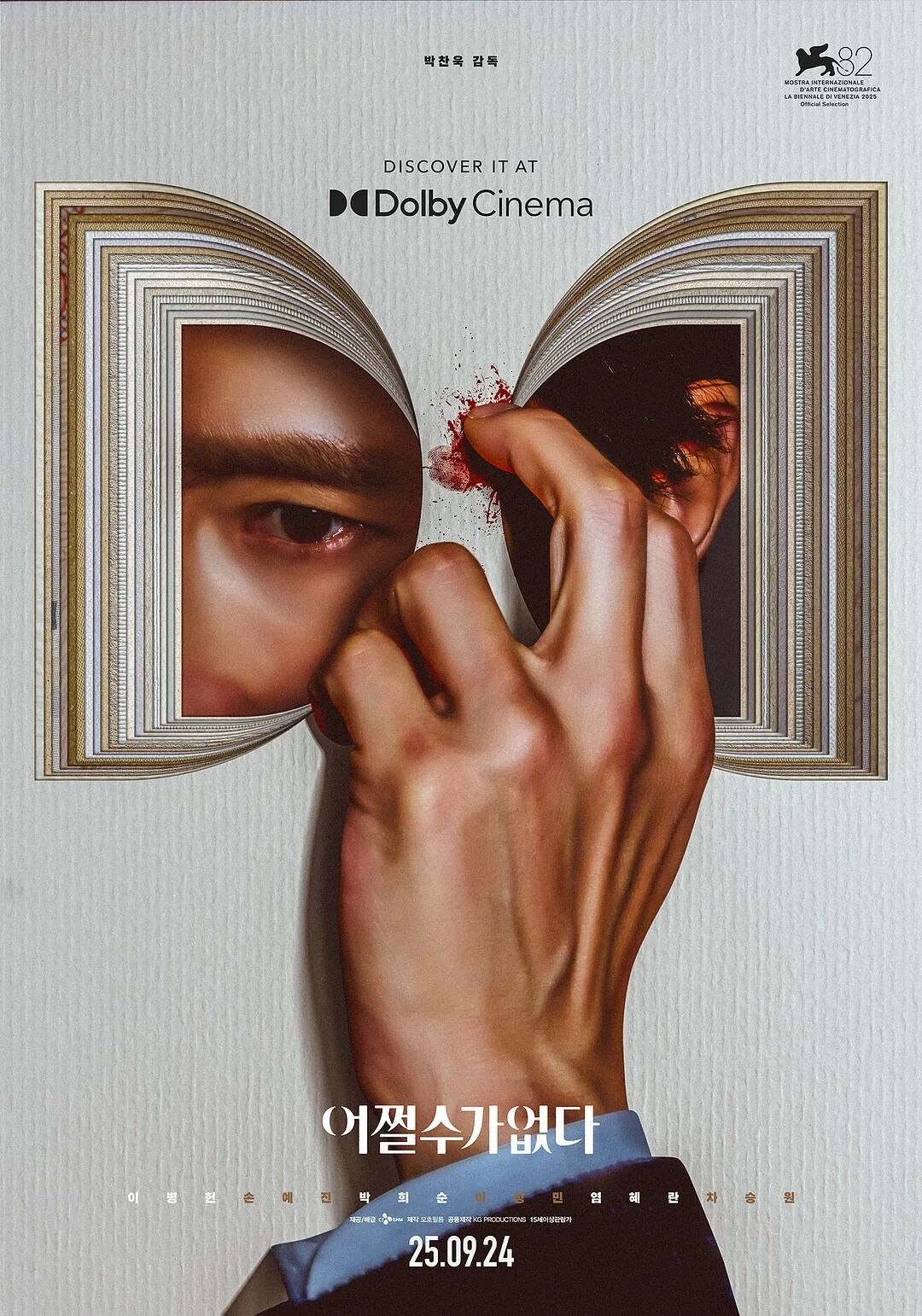

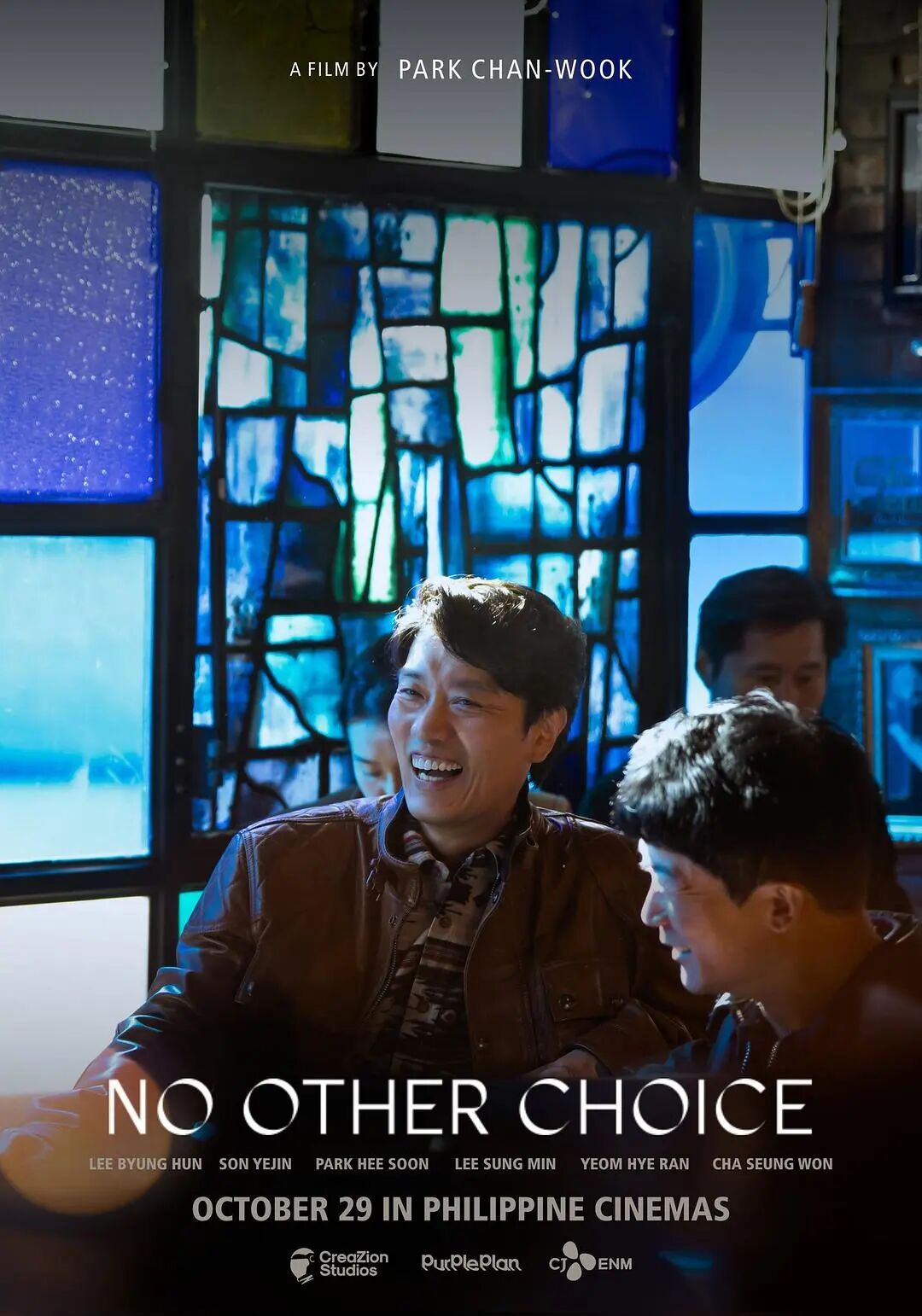

“无可奈何花落去”,当落英缤纷的意象铺满《无可奈何》的开篇,朴赞郁这位中文古诗爱好者,便为影片染上了宿命般的悲凉底色。这位以“复仇三部曲”奠定国际声誉的“阴暗大师”,此次抛出的锋利“斧头”,不仅砍向电影中三位求职竞争者的肉体,更精准劈向当代中产阶层赖以生存的价值体系与自我认知,将资本逻辑下的人性异化,雕琢成一部荒诞又刺骨的社会寓言。

改编自美国作家唐纳德·维斯雷克小说《斧头》的《无可奈何》,是朴赞郁筹备十七年的心血之作,他用韩国社会的壳包裹西方故事的核,最终打造出这部“今年韩国电影界最值得关注的现象级作品”。影片聚焦拥有25年造纸经验的技师柳万洙——这个曾获“年度最佳造纸人”的骨干员工,在公司被美企收购后的裁员潮中惨遭解雇。为守护精心构建的中产生活,他从最初在厕所门口下跪求职的卑微,一步步滑向用极端手段清除竞争对手的深渊。

这部融合黑色幽默与惊悚内核的作品,自威尼斯电影节首映获九分钟起立鼓掌后,不仅斩获多伦多国际电影节国际影片人民选择奖,更在韩国青龙电影奖上包揽最佳影片、导演、女主角等六项大奖,用票房与口碑双重证明了其直击人心的力量。

叙事迷宫:被搅碎的“圆满”幻象

电影开篇便构建了一幅教科书式的中产生活画卷:美式别墅如同舒展的树冠,精心打理的庭院里绿植葱郁,孙艺珍饰演的妻子美莉优雅从容,一双儿女围绕膝下,两只宠物狗欢快嬉闹。柳万洙在草坪上与家人相拥,幸福地感叹:“知道我现在的感受吗?人生圆满了。” 但这温馨场景却处处透着诡异的刻意——过曝的阳光让画面失真,儿子被迫拥抱时的嫌弃表情,如同精致花瓶上的裂痕,暗示着这份完美的脆弱本质。

当公司送来一盒包装精美的鳗鱼,万洙起初以为是嘉奖,儿子却天真发问:“那是蛇吗?” 蛇的意象在电影中成为危机的具象化符号,而此时的鳗鱼早已不是福利,而是辞退他的补偿。这个充满讽刺的细节,如同一个精准的隐喻:中产的优渥生活往往仰仗上层的给予,今天的“鳗鱼”可能就是明天的“鱿鱼”。伴随着搅拌机将食材搅碎的叠化转场,这看似稳固的中产堡垒,已然在无形的风暴中开始崩塌。

三个“平行自我”:一场对内心的狩猎

朴赞郁在叙事上最精妙的设计,在于让万洙猎杀的三位竞争者,成为他自身命运的“平行版本”——这场杀戮从来不是对外的竞争,而是一场与内心恐惧的殊死搏斗。

第一个受害者具范模,与万洙有着惊人的相似:同样是造纸行业的资深技师,同样得过“年度最佳造纸人”,最终同样在裁员潮中失意沉沦,终日靠酒精麻痹自己,甚至目睹妻子出轨的屈辱。

当万洙举枪对准他时,两人没有爆发肢体冲突,反而展开了一场关于失业男性价值的灵魂辩论。具范模嘶吼着质问:“一个失业的男人就不值得被爱吗?” 这句话像一把尖刀,精准刺中万洙深藏的恐惧。具范模不肯卖房、不愿从事低端工作的固执,正是万洙无法放下的职业尊严;他在失业互助会上机械重复“我是无可奈何”的麻木,更是万洙正在滑向的深渊。这场荒诞的对峙最终以具范模被自己妻子枪杀落幕,而万洙在混乱中仓皇逃离的身影,早已暴露了他与受害者的同源性。

第二位在鞋店卖鞋的竞争者,代表着“向现实妥协的万洙”。他同样有年幼的女儿,为维持生计从事着与专业无关的“不体面”工作,这种“活着却无尊严”的状态,是万洙最抗拒的未来,因此必须被“清除”。

第三位已获工作的男人,则象征着“找到工作后的万洙”——他在岗位上如同牛马般劳作,毫无不可替代性,这种“赢了工作却输了灵魂”的结局,正是万洙既渴望又恐惧的宿命。每一次扣动扳机,万洙都在亲手埋葬一种可能的自己,也在一步步剥离着仅存的人性。

植物与纸张:从“自然人”到“标准件”的异化之路

植物与纸张构成了影片最核心的意象系统,完整映射着劳动者从“自然人”到“工业零件”的异化全过程。万洙热爱园艺,闲暇时总在庭院里修剪盆栽,用铁丝将植物扭曲成他理想的形状——这种看似温柔的培育,本质上是一种隐性暴力,如同社会规训对人性的塑造。当他第一次修剪时不慎扯断枝桠,这个无意识的动作早已埋下伏笔,预示着他后来将第二个受害者塑造成“植物根系”模样的残酷行径。

从野生植物到规整盆栽,是人性被扭曲的开始;而从植物到纸张,则是人性彻底泯灭的完成。在造纸车间里,高大的树木被碾压、蒸煮成无形的纤维,最终被加工成千篇一律的白纸——这一过程与万洙的异化完美同构:曾经有职业信仰、有家庭温度的技师,在失业危机与阶层焦虑中,被社会机器碾压成失去自我的“标准件”。影片结尾,万洙在空旷车间里反复敲打纸张,周围的巨型机器如同沉默的钢铁森林,他并非赢得了战争,只是从家门口的小玻璃温室,搬进了更大的工业囚笼而已。

值得玩味的是,万洙引以为傲的造纸业,在数字化浪潮中本就是濒临淘汰的“孤岛”。这个行业的衰落早已隐喻着旧时代劳动者的命运——当时代车轮滚滚向前,个体的“无可奈何”不过是被历史洪流抛弃的怅然。

中产囚笼:被符号绑架的人生

《无可奈何》对中产阶层的刻画,超越了单纯的经济困境,直指“生活方式”构建的精神枷锁。万洙的人生是一部典型的中产奋斗史:高中学历的他通过远程教育拿到本科文凭,九年前戒掉酗酒恶习,2019年才买下童年故居并改造成美式别墅。对他而言,这栋房子不是住所,而是奋斗的纪念碑:“九岁以后,我平均每十个月搬一次家,我很努力工作才把房子买回来的。”

他精心培育的不仅是家庭,更是一套完整的中产符号系统:妻子不必工作,专注于网球与舞蹈等“优雅”活动;女儿被包装成“大提琴天才”;庭院里的绿植、订阅的园艺杂志,甚至家里的两辆进口车,都成为身份的注脚——这与戴锦华教授描述的典型中产生活高度契合:“拥有一栋house,一辆到两辆车,养育孩子,养猫养狗”。但这套符号系统如同精致的囚笼,当万洙失业后,宁可在超市打零工隐瞒处境,也不愿接受理货员等“低端”工作,因为这些工作会撕裂他精心维护的中产体面。

那颗持续作痛却无钱修补的牙齿,成为他精神困境的外化象征——每一次求职失败、每一次身份受挫,都会加剧牙齿的剧痛,如同阶层跌落的恐惧在生理上的直接反应。这种对“向下滑落”的极致恐惧,让他最终走上极端,因为他无法接受自己从“园艺师”沦为“杂草”的命运。

暴力转型:从“情感宣泄”到“项目管理”

熟悉朴赞郁的观众会发现,《无可奈何》中的暴力早已褪去“复仇三部曲”中暴烈华美的色彩。从《分手的决心》开始,这位导演的表达愈发内敛冷感,不再用“暴力”传递残酷,而是以“平静”制造更深的痛感——《无可奈何》将这种风格推向极致,呈现出一种制度化、现代化的暴力。

万洙的杀戮并非源于仇恨,而是社会系统倒逼的结果。正如他所说:“裁员就像拿斧子抹人脖子。” 当资本能用“暴力”剥夺他的生计,他便将这种暴力转嫁到竞争者身上。这种暴力最可怕的特质,在于其“项目管理化”的精准与冷静:他刊登虚假招聘广告收集简历,将竞争者分类整理成目标档案,系统性调查背景、制定计划,如同执行工作任务般实施杀戮。

三次杀人清晰展现了他的异化轨迹:第一次杀人充满慌乱,最终受害者死于其妻子枪下;第二次挣扎明显减少;第三次已能冷静完成计划并清理现场。从慌张到熟练,从迟疑到高效,他的暴力逐渐变得像造纸流水线般精准流畅。这个曾带领工友反抗不公的技师,最终被自己构建的“杀人制度”彻底吞噬,完成了从“反抗者”到“加害者”的悲剧转身。

谁的“无可奈何”?合谋的社会寓言

“无可奈何”这句台词在影片中反复出现,如同禁锢所有人的思维咒语。从高高在上的管理层到挣扎求生的求职者,似乎都默认了“弱肉强食”的规则,将系统的压迫当成不可抗拒的宿命。但电影的尖锐之处在于,它撕开了“无可奈何”的伪装——万洙的困境并非真正的绝境,与《寄生虫》中住在半地下室的底层家庭不同,他的极端选择更多源于对中产身份的执念,而非生存的必需。

当万洙对具范模说“赚不了钱就卖房,去超市搬箱子”时,他其实是在训诫内心的自己——他并非没有退路,只是无法接受退路背后的身份崩塌。这种全社会合谋的“无可奈何”,才是影片真正的批判对象:在资本主义系统中,人们被反复灌输“个人价值=工作价值”“生活品质=消费符号”的理念,当Netflix订阅、庭院温室、大提琴课程成为生存意义本身,为维护这些符号而采取的极端行为,便被自我合理化了。

更具讽刺的是,这种合谋最终形成了利益共同体。影片结尾,妻子美莉早已察觉丈夫的罪行,却选择沉默成为既得利益者;曾拒绝在家演奏的女儿,此刻主动拉起大提琴,为这个家庭献上“投名状”。当个体的暴力转化为家庭的福祉,整个社会的道德底线便在“无可奈何”的借口下悄然失守。

柳万洙最终坐进了宽敞的办公室,家人继续享受着网球课与大提琴课的优渥生活,造纸机器在车间里轰鸣作响,如同永不停止的社会机器。他敲打纸张的动作专注而麻木,那把曾悬挂在所有人头上的“斧头”,如今已融入每张白纸的纤维,成为系统的一部分。

朴赞郁曾说,他希望电影结束时,观众心里能生出新的故事。这个故事或许就是我们对自身处境的追问:当社会成为巨大的造纸厂,我们是否都在被修剪、被碾压、被标准化?当“无可奈何”成为集体共识,我们是否还有勇气拒绝成为失去灵魂的“白纸”?

影片结尾,女儿用自创的乐谱在纸上书写,拉出无人能懂却动人心弦的旋律——这个细节或许藏着希望:下一代终将打破上一代的规则,在被规训的纸张上,写出属于自己的符号。而我们,是否能在成为“标准件”之前,守住内心那片未被修剪的“野生植物”?

©Mark电影范供稿。

(文中部分资料、图片来源网络,如有侵权,请联系作者删除)

--- End.---