在艺术创作中,“风格”是绕不开的核心词。工笔画家张丽对“风格”二字的溯源,恰似一场跨越时空的艺术考古——从希腊的写字木棍到中国南齐的“风骨”,从黑格尔的美学论述到谢赫的《古画品录》,这两个字的演变里,藏着中西方艺术对“个性”与“灵魂”的共同追寻。

一、“风格”的前世:从工具到艺术的词义蜕变

“风格”一词的起源,带着几分意外的朴素。它发源于希腊,最初指“柱子或棍子”,后来因“写字的棍子”被称为“风格”,逐渐衍生出“笔调”的含义——这仿佛暗示着,艺术的风格从一开始就与“书写”的个性紧密相连。

在欧洲,直到十八世纪中叶,“风格”才被赋予现在的含义:作品中独有的精神与特色。德国哲学家黑格尔在《美学》中提出的“严峻的风格”“理解的风格”“愉快的风格”,正是对这种个性的系统梳理,让“风格”成为评判艺术的重要标尺。

二、中国的“风格”早熟:比欧洲早一千三百年的觉醒

中国对“风格”的认知,早已刻在艺术基因里。南齐谢赫在《古画品录》中提到的“风骨”“格体”,虽未直接用“风格”二字,却已触及艺术个性的核心——“风骨”讲的是作品的内在力量,“格体”论的是外在的格调,二者合起来,正是“风格”的精髓。

刘勰的《文心雕龙》更将这种认知推向深入,他论述的“典雅”“远奥”“精约”等八体,是对文章风格的细致分类,放在绘画领域同样适用:工笔画的“精约”与写意画的“壮丽”,不正是不同风格的鲜明对照?

到了唐代,“风格”二字已被明确使用。李嗣真在《续画品录》中用“风格遒俊”形容画家笔力的刚劲,窦蒙在《画始遗录》以“风格精密”点赞作品的细致——这些评价,与我们今天说“某画家风格洒脱”“某作品风格严谨”毫无二致。而这,比欧洲对“风格”的现代定义,足足早了一千三百年。

三、风格的本质:艺术家用灵魂刻下的独特印记

无论是希腊木棍演变出的“笔调”,还是中国从“风骨”发展来的“风格”,其本质都是一样的:它是艺术家个性、学养、经历在作品中的自然流露,是“千人千面”的艺术证明。

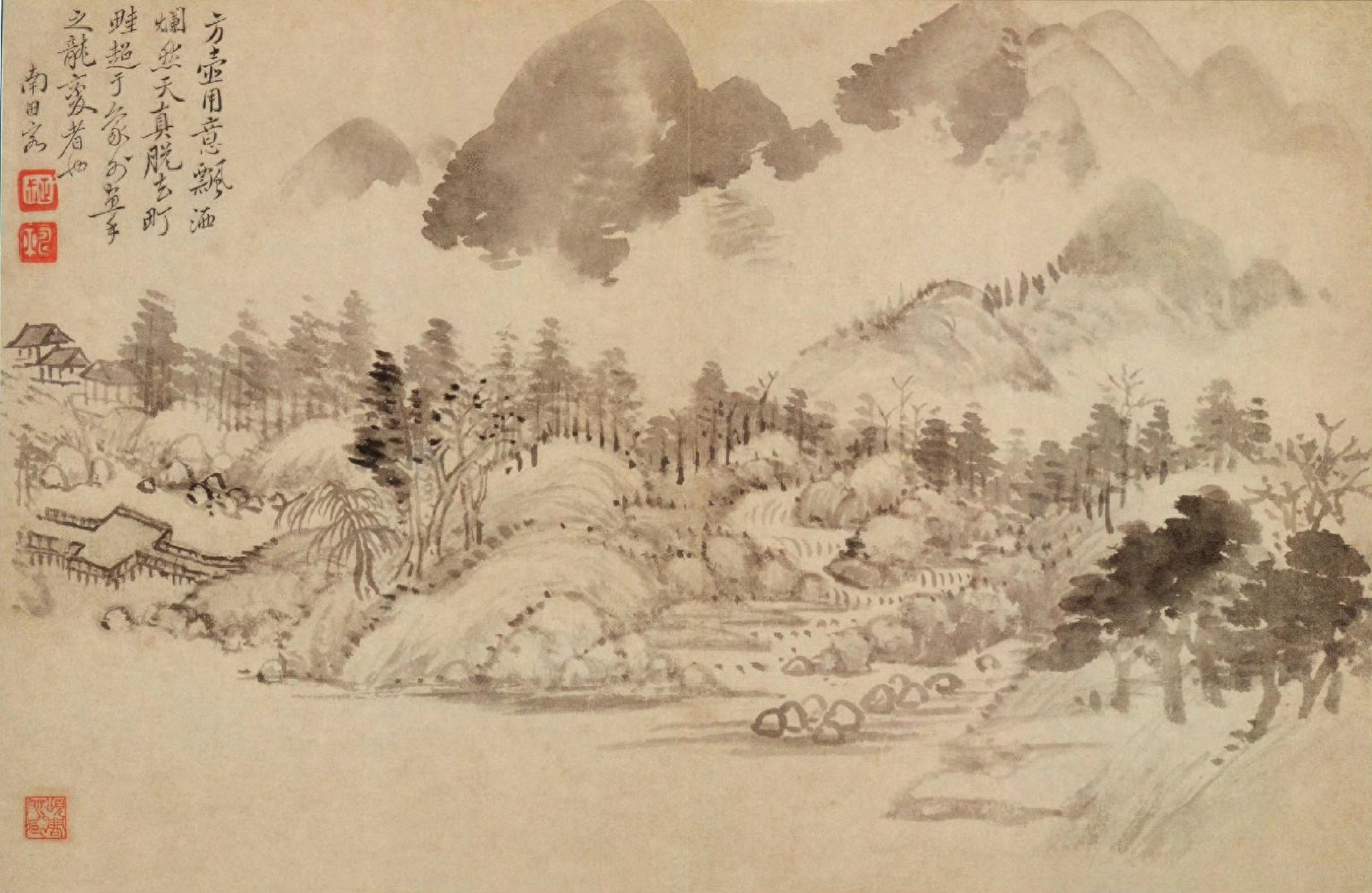

对工笔画家而言,风格或许藏在一根线条的刚柔里——有人追求“铁线描”的严谨,有人偏爱“游丝描”的灵动;也可能显现在色彩的浓淡中——有人沉醉“重彩”的华丽,有人坚守“浅绛”的清雅。正如张丽对“风格”的溯源所揭示的:风格无关高低,只关乎真实——真实地表达自我,真实地与世界对话。

从希腊到中国,从工具到灵魂,“风格”二字的演变,恰是艺术史的缩影:它告诉我们,真正的风格从不刻意追求,而是在日复一日的创作与思考中,自然生长出来的独特印记,是每个艺术家写给世界的专属情书。

#工笔画家张丽 #艺术风格 #中西方艺术 #美学溯源 #遇见艺术 #国画热