国庆期间看了《志愿军浴血和平》,

在看的过程中,突然悟出了一个问题的答案。

那就是为什么现代人会这么累?

这两个看似毫不相关的问题,

实际上有着千丝万缕的联系。

我们当前时代,物质条件明明比父辈好了不知多少倍,

但那种深入骨髓的疲惫感、那种时刻紧绷的弦,

却似乎从未松懈过。

我们焦虑、内卷、不敢停下,

仿佛背后有一只无形的手,

在推着我们不停地向前跑。

我们常常把这种“累”,

归结于职场竞争、生活压力,

或是原生家庭。

但在电影院里,看着志愿军战士的浴血奋战,

感受着那代人在历史上的处境,

我站到一个更宏大、更久远的时间坐标上,

突然想到了一个可能被我们忽略的答案。

这个答案关乎我们每个中国人,

关乎这片土地百余年来的命运。

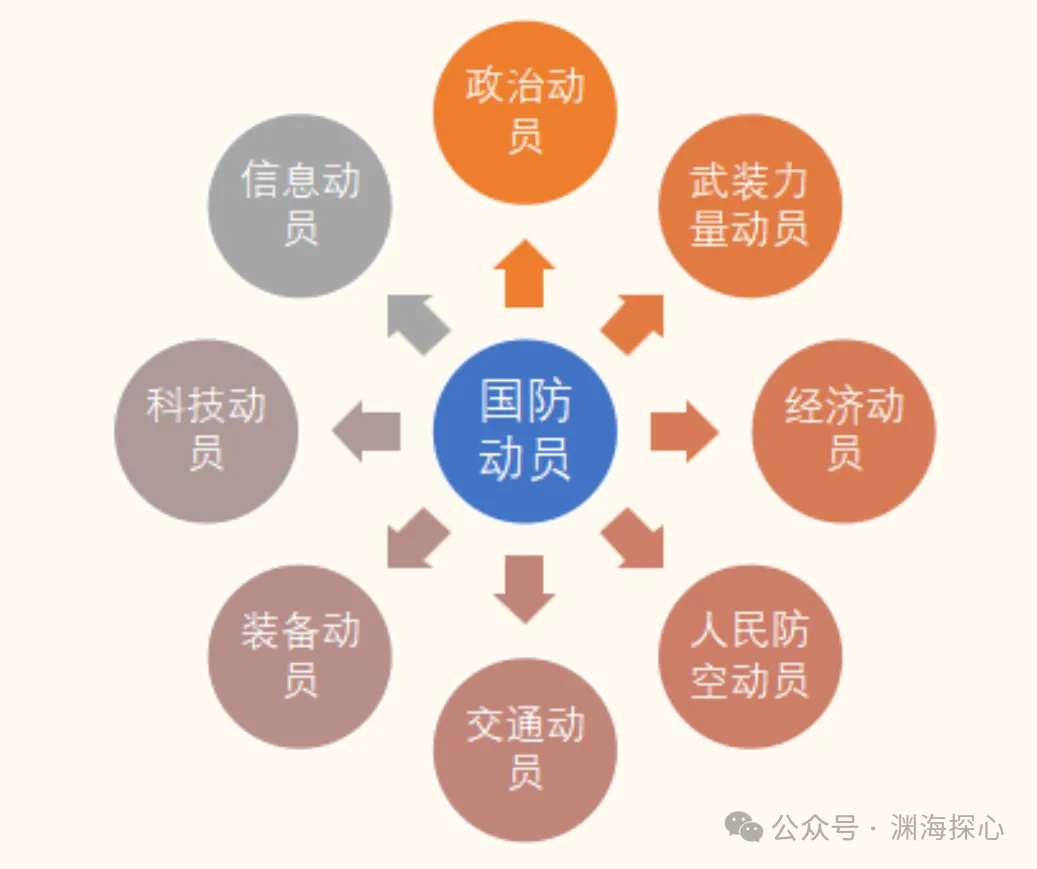

一、一个未完成的使命:我们仍身处“准战时体制”

让我们先回到历史。

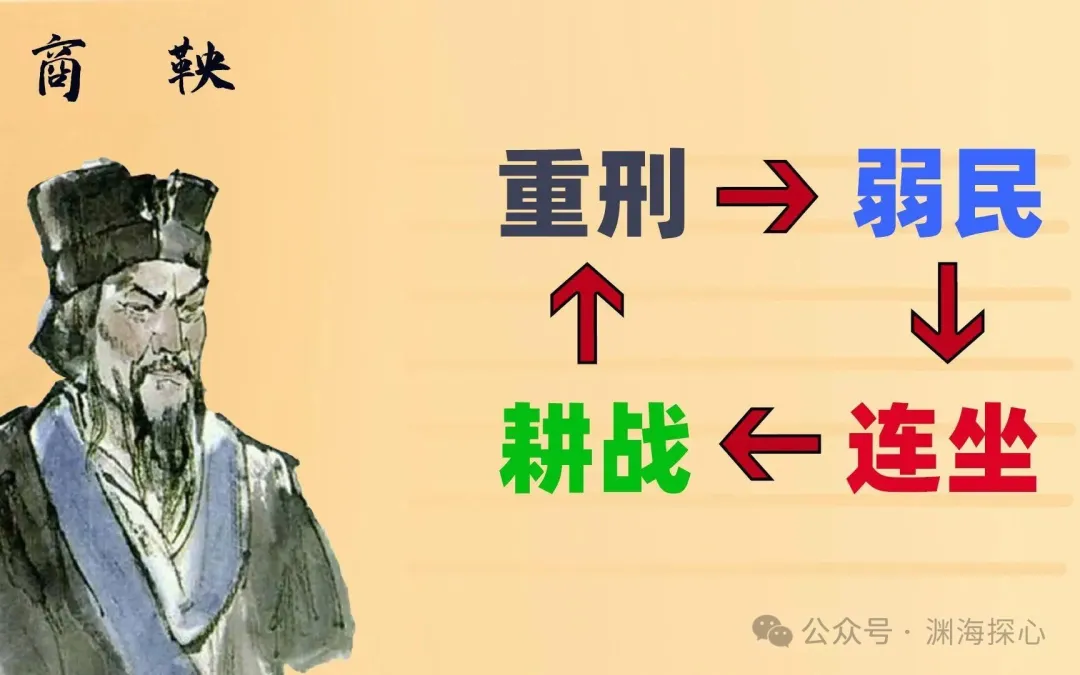

秦国为何能统一六国?

因为它建立了一套高效得近乎残酷的“耕战体制”。

平时,人人深耕劳作,积蓄国力;

战时,人人皆可为兵,奋勇杀敌。

整个国家的所有资源、所有制度,

都为了“统一”这一个最高目标而服务。

现在,让我们审视当下。

我们常常觉得已经身处和平年代,

但事实上,我们有几个至关重要的历史任务,

至今尚未完成。

国土尚未完全统一。

华夏文明在世界舞台上的位置,尚未回归到其应有的历史高度。

这两个未竟的使命,如两座沉甸甸的大山,

决定了我们在过去七十多年里,

始终运行在一个“显性或隐性的准战时体制”之下。

建国初期,我们面临的是轮番上演的核威慑,

是随时可能爆发的亡国灭种危机。

那时的每一份生产,都是在为“不被消灭”而战。

改革开放后,战争的硝烟看似远去,

但一场围绕国运的、没有炮火的“战争”却愈演愈烈。

科技战、贸易战、金融战……我们要在短短几十年内,

追赶西方数百年的工业化进程,

并要在他们的围追堵截中杀出一条血路。

这种“准战时体制”意味着什么?

意味着我们每个人的“辛苦”,

本质上都在为一个宏大的集体目标而服务。

我们的教育体系、经济模式、社会运转的底层逻辑,

都在为这个最终目标的实现而进行着高强度的能量积蓄和输出。

这,就是我们感到“累”的第一个,

也是最宏观的根源。

我们这几代人不是在为自己生活,

我们是在为一个文明的存续和复兴而“耕战”。

二、一种被压抑的创伤:几代人的“心理代价”

战争,留下的绝不仅仅是断壁残垣,

更有深埋在几代人心中的创伤。

我们的父辈、祖辈,

是从百年屈辱和连天炮火中爬出来的一代。

他们亲眼目睹过山河破碎,亲身经历过食不果腹。

为了活下去,为了新中国不倒下,

他们憋着一口气,把所有的恐惧、悲伤和创伤,

都死死地压在了心底,化作了建设国家的冲天干劲。

他们不是没有创伤,而是没有时间和资格去“疗伤”。

这股被压抑的集体创伤,并不会凭空消失。

它会像一种遗传密码,

通过家庭的氛围、教育的方式、价值的传递,

悄无声息地延续下来。

于是,我们看到了:

50后、60后,带着对饥饿和贫穷的恐惧,

将“稳定”和“储蓄”奉为圭臬。

70后、80后,在父辈“落后就要挨打”的焦虑鞭策下,

在开始不包分配,社会巨变的时代,

成了“内卷”初始的一代,不敢停歇。

他们或者是他们身边人由于某些时代红利而成功跨越阶层的示范效应,

带来了集体的生存焦虑,

深刻影响了他们后续的子女。

90后,开始在相对富足的环境中,

内卷越来越剧烈,

生存竞争也越来越残酷,

与此同时,反思这种集体性的紧绷感也越来越公开,

开始追问“我是谁”,

于是,“原生家庭”成了这一代消化历史创伤的一个出口。

我们很多人的不安全感、不自洽、内在的冲突,

其实是我们这个民族,在走出百年危机时,

所必须付出的心理代价。

我们的个体,在为整个集体的“心理康复”,

承担着一份责任。

三、一个饭碗里的三代人:无法相通的悲喜

这种历史创伤和时代剧变,最直观的体现,

莫过于我们对待一碗饭的态度。

我的外婆,出生于清末,她的一生,

就是一部浓缩的近代史。

她经历过无数次战乱和饥荒,作为童养媳,

与外公在乱世中相扶求生。

对她和她所属的那代人而言,

节约粮食是刻在骨子里的生存本能。

这种对饥饿的记忆,传递到我父母(50后、60后)这一代,

虽然不再面临生死危机,但物质匮乏的烙印依然深刻。

他们对待粮食的态度,是“非常节俭”,

东西要留着,剩菜剩饭舍不得倒。

到了我这一代,成长于新中国高速发展的时代中,

几乎没有对饥饿的体验,顶多是吃的美味与否。

我们懂得珍惜,但已经可以“放宽松很多”,

不再为了一点剩饭而纠结。

而我们的下一代,可能已经完全无法理解,

为什么长辈会对一块面包、一碗米饭如此珍重。

这一个小小的饭碗,映照出的却是三代人、甚至四代人截然不同的生命体验。

我们用70多年,跑完了西方300-400年的路。

这是一场人类历史上都极为罕见的“压缩式”现代化进程。

其结果就是,社会的变化速度,远远超过了个体心理的适应速度。

在中国,隔了五年,就是完全不同的一个世代。

彼此的童年记忆、价值观念、生活方式,

可能比美国人和欧洲人的差异还要大。

所以,我们常常感到“悲喜并不相通”,

代际之间的鸿沟深不见底。

这种剧烈的社会变迁,

让每个人都像置身于一个高速旋转的万花筒,

目不暇接,充满了不确定性和被甩下的恐惧。

在这片大陆上,发生任何光怪陆离的事情,都不稀奇。

而能够弥合如此巨大的思想差异,

凝聚起整个国家继续向前走,这本身就是一个奇迹。

是的,我们很累。

这种累,刻印着历史的使命,背负着集体的创伤,也承受着时代的剧变。

但这并非故事的全部。

当我们回望历史,我们同样会看到我们之所以能扛住这一切的底气。

那是不曾断绝的五千年历史,

是早已融入血脉的璀璨文化,

是那些独步天下的、神仙般的审美与智慧。

这些,是我们的“底色”,

也是我们最终能够完成“疗愈”和“复兴”的根基。

理解了我们为何而累,

或许我们就能对自己,对父辈,多一份理解与和解。

我们不是不够努力,也不是天生焦虑,

我们只是恰好,站在了这样一个波澜壮阔、承前启后的历史节点上。

几代人的耕战,希望终将为华夏后人铺就自由地去追寻诗与远方的路。

而非做了少数人的嫁衣裳。