人入中年,我常常环顾四周,

在那些曾经熟悉或新近相识的面孔上,

看到一种普遍的、难以言说的疲态。

我所说的“疲态”,并非单指精力或能力的衰退,

那只是岁月自然的印记。

我指的是一种更深层次的“心力衰微”——他们曾经激昂的意气,

年少时立下的志向,以及对这个世界无穷的好奇心,

仿佛在一夜之间,遭遇了断崖式的下跌。

很多人觉得,日子已经如此,

按部就班、波澜不惊,就挺好的。

有些年少时或有鸿鹄之志的朋友,

在被现实反复磋磨之后,也渐渐没了心气,

将梦想束之高阁,任其落满灰尘。

为什么会这样?

为什么那颗曾经炽热、不知天高地厚的“少年心”,

会在人生的半山腰,悄然衰亡?

经过长久的观察与内省,

我发现,这背后往往有四座难以逾越的大山,

将人们困在了原地。

少年时,世界是线性的,目标是单一的。

我们的任务,无非是考上好大学,找到好工作。

那时,我们的心力是聚焦的,像一把锋利的匕首,

可以轻易地刺穿眼前的障碍。

而中年,是一个被无限复杂性包裹的阶段。

我们不再是一个单纯的个体,

而是父母的儿子、妻子的丈夫、孩子的父亲、单位的领导或下属。

每一重身份,

都对应着一套责任、一系列问题、一堆需要权衡的关系。

这种复杂性,对一个人的“心力”是巨大的消耗。

当内在的能源储备已经不足以驾驭这盘根错节的局面时,

最本能的反应就是退守——不再向外探索,

不再向上攀登,

因为仅仅是维持现状,就已经耗尽了全部心力。

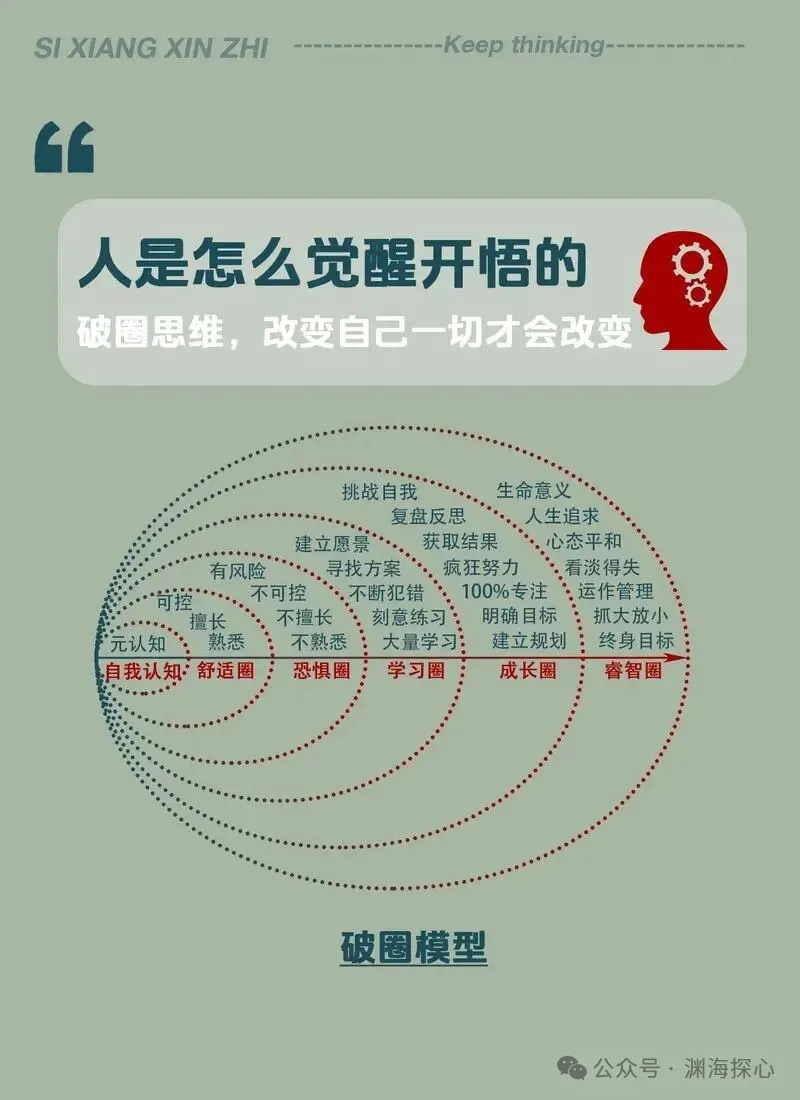

当心力下降,与之相伴的,必然是认知世界的停滞。

很多人在某个阶段之后,

便不再主动向外界扩张自己的认知边界。

他们满足于在自己熟悉的领域和圈子里打转,

反复使用已经验证过无数次的经验和知识,

俗称“吃老本”。

这样的日子,自然是不断地重复过去,

很难再有新鲜感和创造力。

但对他们而言,这片熟悉的领域,是他们的“安全区”。

踏出一步,都意味着要面对不确定性,

要消耗宝贵的心力去学习和适应,

这在他们看来,是得不偿失的。

于是,生活变成了一个封闭的循环。

日复一日,年复一年,

当眼前的风景不再变化,

心中的火焰,又怎能不渐渐熄灭?

这是我观察到的,最令人扼腕的一种衰老。

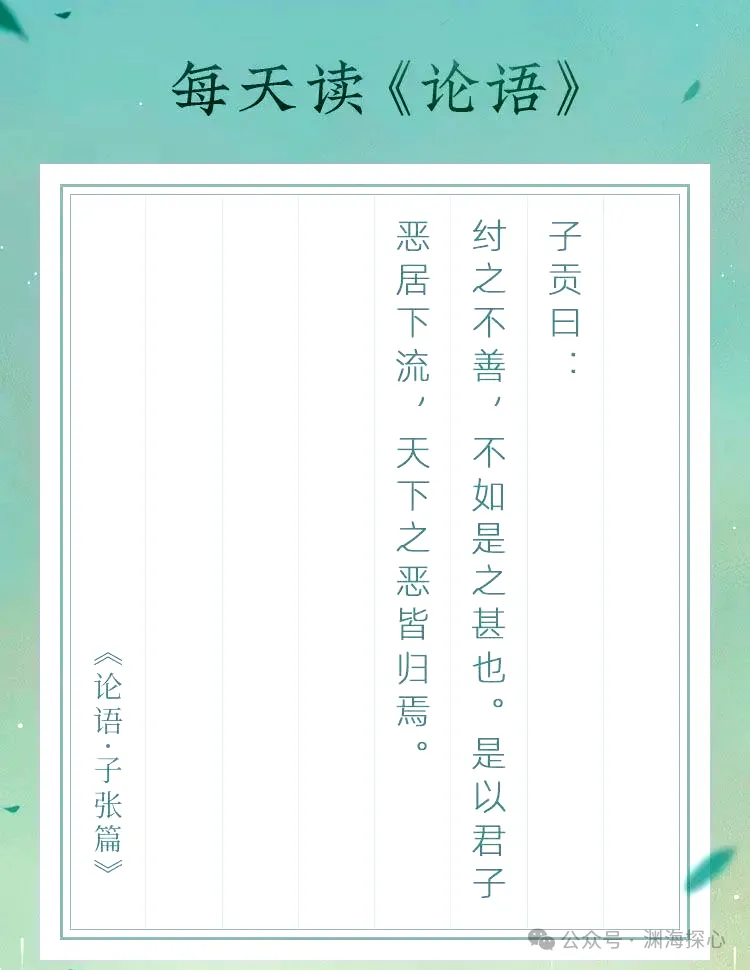

当一个人的眼里,只剩下赤裸裸的利益,

而忽略了自身最真实的感受;

只盯着感官的欲望,

而放弃了略高级一点的、属于创造者的精神享受时,

他的生命力,其实已经被欲望的泥潭所吞噬。

我参加过一些饭局,见过形形色色的人。

最让我感到悲哀的是,

无论他们的职称是教授、专家,

还是身居要职,酒过三巡,

话题常常会滑向一种极低的趣味。

他们会津津有味地谈论,

甚至毫不掩饰地羡慕某些艳遇情事,

包括所谓的金屋藏娇之类。

这种趣味,还是处于原始兽性的低级层面,

完全停留在“吃喝”与“下三路”的原始欲望,

实在和他们地位不相称。

如果只是心念一闪都没事,毕竟谁都不是圣人,

但在公开场合毫不避讳的露出羡慕的哈喇子,

或许和年轻时过于“饥渴”有关。

当一个人的精神追求,

退化到只剩下对权力和性欲的炫耀与向往时,

他的少年心性,早已荡然无存。

与欲望之山相伴的,是一种“补偿式”的人生。

很多人在获得了一定的权力或地位后,

内心的第一驱动力,不是去实现更高的理想,

而是去弥补年少时那些不可得之物、未竟之憾。

或许是当年渴望而不得的一辆豪车,

或许是曾经仰望而不敢接近的某个人,

又或许是少年时受过的某次屈辱。

他们用现在的权力,去填补过去的黑洞。

而正因为其扭曲的心态,其周围人就遭殃了。

这些事,我们见得太多了。

当一个人一旦陷入上述任何一个怪圈,

他生命最核心的能量,就会被这些永无止境的消耗战所逸散。

他自然再没有多余的动力,去向上钻探,

去捅破覆盖在头顶的那层障碍。

向下容易向上难,

下流容易上流难,

而人的灵性,就在向上向阳中舒展,

毕竟“嗜欲深者天机浅,嗜欲浅者天机深。”

那么,路在何方?如何才能守住那颗宝贵的“少年心”?

其实,答案早已蕴藏在我们的传统文化之中。

如果我们能抛开道、儒、释三家在世俗流变中产生的种种思潮,

只回归其最原始、最纯粹的本质,

你会发现,它们就像一位慈祥的老婆婆,

在不厌其烦地向我们叨念着同一件事:

这是一场向内的、收拢与提纯的旅程。

是让你养浩然正气,培植赤子之心,回复圆明本性;

是让你不断地提纯,而非掺杂,抛开生命本身不需要的那些杂质;

是让你不断地聚焦,而非分散,将耗散的心力收拢回来;

是让你不断地熵减,而非熵增,将无序的心念有序化。

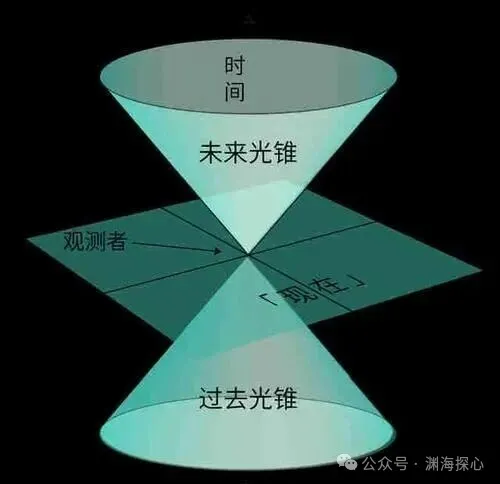

我们的心力,在未经修炼时,

就像一个四散发光的光球,

能量微弱地照向四面八方。

而这场修行的目的,

就是将这弥散的光,

凝聚成一道无坚不摧的光锥。

用这道光锥,去捅破那一层层覆盖、蒙蔽在我们认知之上的“窗户纸”,

让我们得以重新认识这个世界,

重新认识复杂的人性,

重新认识宇宙间那亘古不变的大道规律。

然后,再带着这份全新的认知,

回到现实中去不断地实践、检验、修正,

来回打磨,知行合一。

我非常喜欢读主席青年时代的文章,

特别是他与恩师黎锦熙先生之间的书信往来。

其中有一封信,至今读来仍觉心潮澎湃。

信中写道:“将全副功夫,向大本大源探讨。”

他详细阐述道:

“动其心者,当具大本之源。夫本源者,宇宙之真理。天下之生民,各为宇宙之一体,即宇宙之真理,各具于人人之心中,虽有偏全之不同,而总有几分之存在。今吾以大本大源为号召,天下之心其有不动者乎?天下之心皆动,天下之事有不能为者乎?”

这段话,振聋发聩。

所谓的“大本大源”,就是我们今天所说的“第一性原理”,

是宇宙人生的根本规律。

主席的一生,正是将这种对根本规律的求索,贯彻始终的典范。

当一个人,将自己的人生目标,

从追求外在的利益与欲望,

转向探索内在的“大本大源”时,

他的生命就找到了一个永不枯竭的动力源泉。

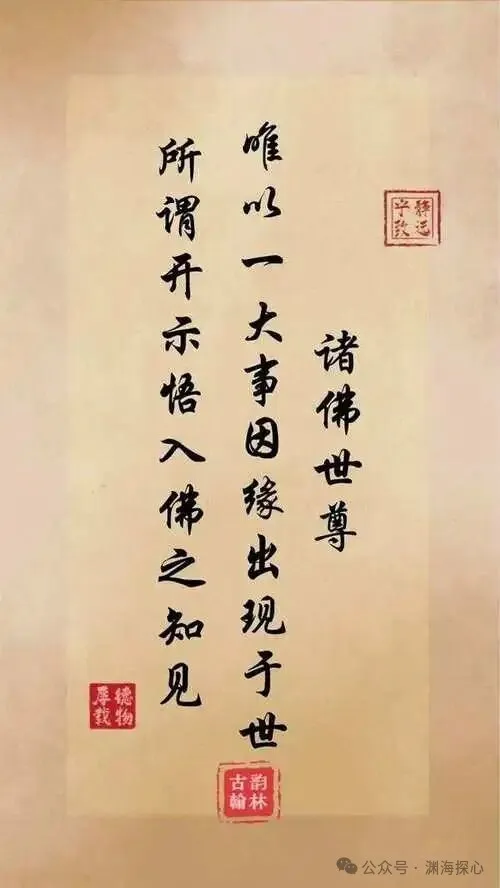

用《法华经》的思想上说,

所有的圣贤先哲,来这世上走一遭,

无非是为了一大事因缘——“开示悟入佛之知见”,

用通俗的话说,就是让生活在这颗星球上的芸芸众生,

能多少知道一些生命的真相,不白来这一趟。

而我们普通人,若想保有那份少年气,

要做的也正是这件事:保持孜孜不倦的求索。

无论你身处哪个领域,哪个方向,

都不要忘记你年少时的志向,

找到你真正愿意为之付出一生的那个“任务”。

然后,立下那么一点“真挚愿心”。

当你立下这一点真愿时,

你会发现一种奇妙的现象:

你会感觉“千圣万贤自相感应”,

做起事来“如有神助”。

这并非迷信,而是当你与“大道”同频时,

整个宇宙的能量都会来成就你。

即使前路挫折重重,那也不过是在积累通关的经验值。

只要留存着那一份百折不挠之决心,

天下之事,便无不可办。

如此,当我们临到悬崖撒手、告别人世的那一刻,

便能如阳明先生一般,坦然留下那句:

“此心光明,亦复何言。”

这,或许才是对一颗“少年心”最好的守护与最终的交代。