二战末期,德国内部遭遇了一次动荡。

在1944年的“720事件”里,国防军部分将领策划了对纳粹元首的刺杀,可惜功亏一篑。

随后纳粹党对国防军发动清洗,隆美尔、克鲁格两位元帅自杀,还有大量将军、校官、政府官员、知情者被屠杀,死亡人数在5000人以上。

这里自杀的两位,加上后来自杀的空军司令格莱姆,以及在鲁尔举枪自尽的莫德尔,他们是二战末期德军为数不多选择自杀的元帅。

严格来说,莫德尔还和其他三个不一样。

其他三位都是服毒自杀,且都是身陷囹圄,要么被政府控制,要么被敌人俘虏。

莫德尔则是自由身,主动选择自杀。在解散了鲁尔区的40万大军后,他走入森林,扣动了扳机。

所以严格来说,在1945年德国投降前,唯有莫德尔元帅是为战争殉葬了。

曾几何时,他是纳粹元首最亲信的将领之一,开战后从师长一路升为集团军群司令,加元帅军衔,这一点和隆美尔很像。

莫德尔的战绩也非常优秀,在东线多次化腐朽为神奇,让名将朱可夫碰壁,为德国几次续命。

战争末期是哪里有火,他就往哪跑,外号也变成“纳粹的救火队长”。

其实在纽伦堡审判中,大部分德军将帅都逃过死刑,后来也风风光光。那么莫德尔为什么这么绝望,非自杀不可?他的战争生涯有何亮点?又有什么争议?

(专注古代战争、近现代战争、武器装备,偶尔更新国际局势分析,喜欢的话请点赞或关注,这对我很重要,谢谢。)

纳粹德国时期,并不是所有国防军的将领,都无条件忠于纳粹元首。

正因如此,后来才有党卫军。

国防军里那些“冯”姓的贵族们,很多都看不起纳粹元首,嘲讽其为“下士”。苏德战争爆发后,因为战略上、军纪上的冲突,纳粹元首摘了很多将军的帽子。

他最信任的,还是平民出身的将领。

1942年,东线最重要的两个集团军:第6集团军、第9集团军,两个司令保卢斯、莫德尔都是平民身份,且都是参谋出身。

奥托.莫德尔生于1891年,家族生活在德国萨克森,父亲是个教师。

莫德尔童年身体瘦弱,长得秀气,家里希望他以后当个律师或者医生。但在中学毕业后,莫德尔毅然决然参军了。

莫德尔加入德国陆军,成为军官预备团的一员。他当时18岁,身体不太强壮,上级曾希望他去预备役。

但莫德尔坚持了下来,后来在一线部队服役。

1914年一战爆发,莫德尔以参谋的身份打完全场,军衔从少尉晋升为上尉。

德国战败后,魏玛时期他留在军队,当过预备役的教官,后来又去当参谋,这一点也和保卢斯一模一样。

1939年秋天,二战爆发,莫德尔所在的第4军是突袭波兰的先锋。

法国战役后,莫德尔被授予少将军衔,并在年底担任第3装甲师师长。

苏德战争爆发时,莫德尔的上级是古德里安,他是古德里安第2装甲集群的矛头,在苏联东部的大平原上狂飙。

1941年的这支德军第2装甲集群,可能是人类历史上突击速度最快的军队,前无古人,后无来者。

6月底,开战三天时间,他们就狂奔200公里,打造了斯摩棱斯克包围圈。

在7月,第2装甲集群飙车上千公里,打败正面苏军后南下乌克兰,帮助南方集团军群合围苏联西南方面军。

这一战就是“基辅合围”,德国抓了60万俘虏。

莫德尔自己都没料到战争会这么顺利,短短几个月,他的军衔就升为装甲兵上将。(后来保卢斯也是这个军衔)

但苏联的冬将军,在几个月后狠狠教训了德国佬。

11月开始,天气变冷,12月时零下40多度的低温,把德国人冻僵在莫斯科城外。

随着12月底的苏联红军反攻,德军败退上百公里,第9集团军困守“勒热夫突出部”。

这时候国防军的将领和纳粹元首的矛盾爆发了,高级将领们主张德军后撤,整顿,寻找再战时机。

纳粹元首勃然大怒,他坚决不许撤退,撤换了一大批高级将领。

随后他把忠心的党徒莫德尔放在第9集团军当司令,让他守住突出部,作为下次莫斯科战役的桥头堡。

在今天的俄罗斯特维尔州,霍罗舍沃村有一座“勒热夫战役纪念碑”。

这座纪念碑,是为了纪念1942年整年,在4次“勒热夫-瑟乔夫卡攻势”中牺牲的苏联红军战士。

根据史料计算,苏军在勒热夫前线伤亡150万的士兵,最后在1943年初把德军打退。

勒热夫战役里,德军的核心就是莫德尔的第9集团军。而他的对手,苏联名将朱可夫,首次在这里尝到败果。

关于1942年苏、德在勒热夫的较量,不是几句话能说清楚的,相关的著作更是汗牛充栋。

总之,莫德尔和友军以少打多,防御了苏军200万人的进攻。在年末的寒冬中,还顶住了朱可夫的“火星行动”。

要知道第9集团军人数最多时,才30万出头,和南方的第6集团军差不多。挡住七八倍敌人的进攻,没两把刷子是不可能的。

莫德尔能完成这个“神迹”,大部分资料说是因为“弹性防御”的战术。

其实这个解释略微有点牵强。

所谓“弹性防御”不是多神秘的东西,核心还是梯次防御,并积极出动机动力量包围、歼灭敌人的突击部队。

这种战术要想成功,第一条件是自己要“硬”,己方必须具备强大的战斗力和韧性,还需要敌人比较弱。

1942年的苏军确实不太强,大都是集中培训后送来的新兵,战斗力很低。而且苏军缺乏装甲力量,因为后方的工业生产还没全面铺开,所以大都以步兵为主。

而第9集团军兵强马壮,五六个装甲师,有坦克300多辆,火炮2000多门,后勤部队更有汽车万辆,随时调度。

为了调动士气,性格刚硬的莫德尔,还干了一件比较激进的事儿。

当时的德国军队是一支精致、臃肿的军队,一个一万多人的师,作战力量只有三分之一,一些部队甚至只有四分之一,其他的都是后勤。

东线15000人的德国师,好一点的,战壕里有4000多人。一些战损较大的师,前线就两三千人,剩下大部队都在后方。

其实后勤部队并没有过重的任务,他们只是围着物资打转,顺便在苏联农村打秋风。

莫德尔上任后,把第9集团军大量后勤部队赶到战壕里,连关系户都不放过。此举让德军一线兵力充足,并且士气高昂。

最后,莫德尔打出了勒热夫防线的奇迹,青史留名。

他舒服了,可有人难受——南方的第6集团军就惨了。

因为勒热夫鏖战一年,统帅部给中央集团军群送了20万人的预备队,第9集团军就接受了六万人。

这些部队,加上一大批坦克、装甲车、火炮、战斗机,如果放在南线的伏尔加河、顿河战线,曼施坦因给斯大林格勒的解围战斗可能就不会失败。

所以说勒热夫的胜利,基本是以牺牲南线为代价的。(当然了,归根结底,还是德国国力不够)

1943年初,德军全线后撤,第9集团军离开了勒热夫。

当年夏天,库尔斯克战役爆发,苏、德在大平原上展开决战。

这次德军是进攻方,第9集团军集结在奥廖尔,命令是南下进攻。

莫德尔手下30多万人,其中有6个装甲师,坦克五六百辆,是德军在战役中的主要矛头。

但奥廖尔战役,第9集团军只打穿了苏军的第1道防线,推进不过十几公里。随后奥廖尔的德军被苏军反推,莫德尔指挥部队稳住战线,最后撤出战场。

此战,算是德军在东线最后的“体面”。

如果奥廖尔这一战打得精彩,可能后来没人叫莫德尔“莫不攻”。但奥廖尔的第9集团军表现不如人意,确实让人怀疑莫德尔的能力。

不过笔者认为,别说莫德尔,当时换谁来,这一仗都没效果。

因为整个“堡垒行动”,即库尔斯克决战,本就不该打。

当时的苏军已经强于德军了,坦克数量是德军数倍,军队人数也是德军数倍,而且空军占据很大优势,能控制战场制空权。

奥廖尔本身就是个突出部,周围是百万苏军,修建了大纵深防线,战前莫德尔就非常担心被夹击。

德国人连油料都不够,如果聪明的话,应该保留实力后撤,寻找机会打防御战,而不是主动进攻。

这一点,当年连日本人都看出来了。

此战是日德这俩“盟友”第一次,也是最后一次互相通气,讨论。

日本人认为德军最好别打大规模的决战,省点力气给西线——英美马上登陆意大利,第二战场很快出现。

可纳粹元首听了曼施坦因的话,以为能有奇迹,最后换来惨败。

当7月中旬,苏军漫山遍野的T34坦克出现在地平线上,德国将领们都清楚大势已去。

1943年秋天开始,苏德战争进入苏军反攻阶段,德国虽然开始了总动员,但人力、装备、物资,都捉襟见肘。

莫德尔被纳粹元首重用,提拔为北方集团军群司令,他最后能做的,就是把部队尽量撤出了苏联。

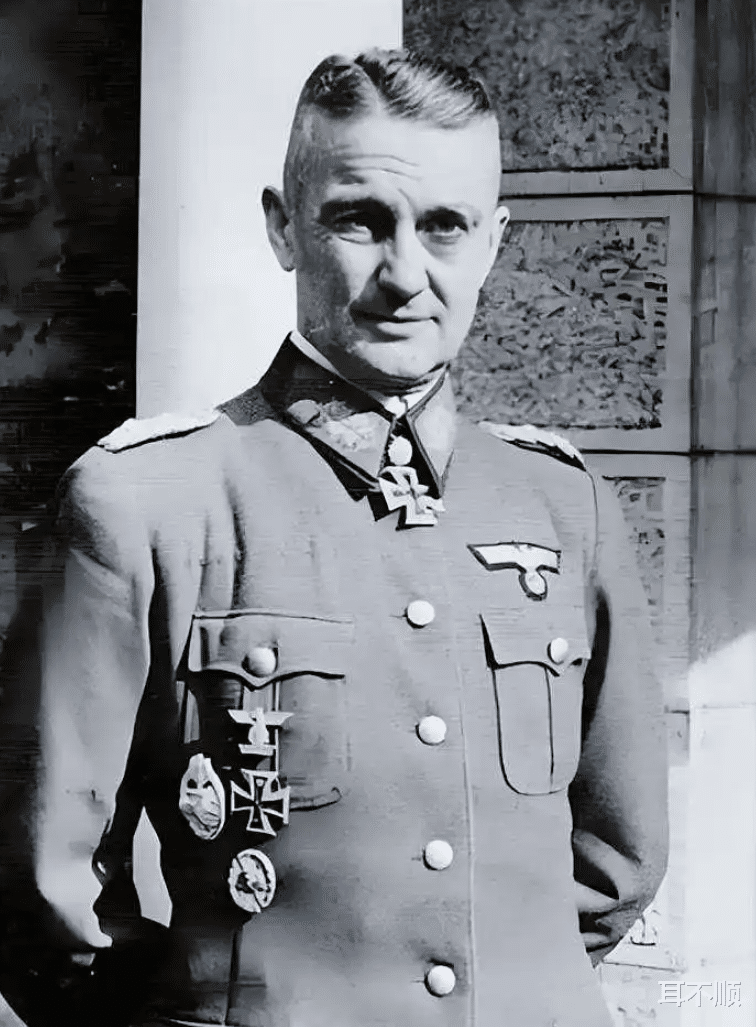

因为这个成绩,莫德尔在1944年初被晋升元帅。

这时候的莫德尔成为纳粹元首的“救火队长”,先后前往乌克兰、白俄罗斯、波兰当主官。

1944年夏天,中央集团军群崩溃,纳粹元首赶紧让莫德尔兼任中央集团军群司令。

在7月开始的华沙战役、华沙起义中,中央集团军群和苏军作战,并调动党卫军镇压起义,把苏军在维斯瓦河挡了几个月。

此举为莫德尔换来“双剑银橡叶骑士勋章”,这是德国军人的顶级荣誉。

很快莫德尔又前往西线救火,被任命为B集团军群司令。

彼时英美百万大军已经登陆,德国西线的战线不断后移。巴黎丢了,戴高乐带着“自由法国”进入巴黎,重新组建了法国军队。

莫德尔担任B集团军群司令,接手整个西线的防务,这也是个烂摊子。

在1944年秋天,德军稳住了法国东北和尼德兰地区的防线,尤其是在荷兰瓦解盟军的“市场花园”行动,一度让西线局势难分难舍。

纳粹元首对于莫德尔是不吝赞美,纳粹的宣传机器,经常在广播中播放莫德尔元帅的战绩。

但前线的莫德尔心理压力很大,他明白这点胜利微不足道。

作为一个一线走出的将领,他非常喜欢巡视基层,将其视为保证战斗力的方式。

在前线,莫德尔发现一个大问题:自己的士兵都是“歪瓜裂枣”。

德军里强壮的小伙子变少,很多步兵师战士老的老,小的小。只有党卫军、伞兵师素质尚可,但奈何人数太少。

就在这种情况下,1944年末,纳粹德国在西线挥出了最后一拳——突出部战役。

此战核心在阿登森林,也叫阿登战役。

德军出兵70万,由莫德尔指挥,集中装甲力量突袭盟军。英美军队猝不及防,数个部队遭受重创。

此役,美军光阵亡就有15000多人,盟军总伤亡超过10万,是西线最惨烈的一战。

莫德尔本人对此战也有怀疑,但作为纳粹元首的忠诚追随者,他只是执行了命令。

阿登战役打到一半,德军因为缺乏油料,装甲部队后劲不足。加之天气好转,盟军空军夺回制空权,战役最后以德军的失败告终。

(莫德尔的这一失败,又增加了“莫不攻”的固有印象)

这一战打完,战线到了德国边境,B集团军群被命令保卫鲁尔区。

莫德尔的吉普车还是出现在一线部队,看到自己的士兵——四五十岁的老头子,十几岁的小孩,他深知这场战争已经失败了。

1945年4月,盟军进攻鲁尔。

德军没有制空权,部队缺乏装甲力量,甚至缺乏武器弹药。盟军南北并进,包围鲁尔,B集团军群40万人成瓮中之鳖。

4月15日,盟军缩小包围圈,德军几乎崩溃。

作为司令,莫德尔一直开车驰骋在一线,视察自己的部队。(有观点认为,此举是在自杀,他希望死于盟军狙击手或轰炸)

16日,莫德尔宣布B集团军群解散,士兵可以决定投降或者撤退,抑或继续战斗。

他继续和副官坐车巡视战场,问候坚持作战的部队。让人奇怪的是,虽然多次遇险,但莫德尔都全身而退。

直到4月21日,盟军控制了鲁尔,莫德尔的座驾几次遭到盟军射击。

他走投无路,和副官走入了杜伊斯堡的一片林地。莫德尔拒绝了劝告,用配枪自杀。

他的遗言很简单:“我是元帅,不能投降,你来埋了我。”

莫德尔为什么非要自杀?是纯粹出于军人荣誉吗?

答案可能是否定的。

莫德尔曾多次对副官提起过,自己愿意为东线时期的所作所为负责。他恨不得当面跟苏联人澄清,让他们原谅自己的士兵。

那么莫德尔做过什么呢?

答案就是针对苏联战俘、苏联游击队,甚至苏联平民的屠杀。

就拿最臭名昭著的例子来说:1943年初,第9集团军撤离勒热夫,执行了“水牛行动”。

从纯粹战术上讲,该行动堪称精彩。20多万大军和大量物资、装备,从战线中撤退,苏军几乎没有发现。

但同时,“水牛行动”非常血腥。

为了保密,德军清洗了占领区的游击队,最后甚至杀死占领区的所有成年男子。德军洗劫村庄、掠夺食物、焚毁屋舍、屠杀牲畜、给水井投毒。(苏联电影《自己去看》拍得很真是)

这些行动在整个德军占领区都有出现,莫德尔则是亲自下过命令,所以被苏联视为战争犯。

在后来担任北方集团军群司令时,莫德尔还被指控,屠杀关押在波罗的海三国的苏军俘虏。

1944年指挥华沙战役,莫德尔纵容党卫军对华沙的平民进行屠杀。

这一桩桩一件件,背后都是几十上百万无辜生命的血泪,无论是苏联、美国、英国俘虏莫德尔,他都会上绞刑架。

所以最后自杀,也是莫德尔有自知之明,给了自己“体面”。

纵观莫德尔的一生,他青年时期的轨迹,就是平平无奇的第二帝国年轻人——参军、参战、混资历。

但二战开始后,他不断高升,3年从一个小小师长变成元帅,最后扛起纳粹德国的命运。

作为将领,说实话,莫德尔的能力可能不如曼施坦因、古德里安、隆美尔这些一线名将。在大局观上,和那些冯姓的老帅也有一些差距。

可要把莫德尔排在“二线”,甚至和保卢斯坐一桌,那也不太合适。

起码莫德尔多次正面和盟军名将交手,并未落入下风。

就算他消耗了资源,但战线稳住了,一次维斯瓦河防御,让战争延长5个月,换其他人来未必有这个效果。

至于战争罪,这是莫德尔洗不掉的污点。作为纳粹党的忠诚党徒,他属于狂热的纳粹分子。

这种狂热化成火焰,在1943年烧毁了苏联的庄稼和村庄。最后也烧到了莫德尔自己脚下,烧毁了他的祖国,烧死了他自己。

参考资料:

1.《东线防守大师莫德尔的三次经典防御战》史鉴

2.《B集团军群的覆灭 莫德尔的最后一战》彭志文

评论列表