在晋城市高平市河西镇南庄村东南的山上,有一座历经岁月沧桑的南庄玉皇庙。它就像一位沉默的历史见证者,静静矗立在那里,目睹了无数的朝代更迭、风雨变迁,承载着一方百姓的信仰与祈愿。

追溯南庄玉皇庙的起源,要回到遥远的东汉建武二年。那时,华夏大地刚刚经历了战乱的洗礼,光武帝刘秀建立东汉,天下初定,百姓们渴望在信仰中寻求安宁与慰藉。于是,在这南庄村的土地上,人们怀着对天地神明的敬畏之心,开始建造玉皇庙,为的是供奉玉皇大帝,祈求风调雨顺、国泰民安。从最初的规划设计,到一砖一瓦的垒砌,每一个环节都凝聚着古人的心血和对美好生活的向往。这座庙宇,从诞生的那一刻起,便成为了当地民众精神世界的核心,承载着他们最质朴的信仰。

时光悠悠流转,历经魏晋南北朝的动荡、隋唐的繁荣,南庄玉皇庙在岁月的长河中不断经受着考验。到了元初,庙宇因年久失修以及战乱的破坏,已经破败不堪。于是,当地百姓和信众们再次齐心协力,对玉皇庙进行了重建。这次重建,不仅保留了原有的建筑风格,还融入了元代的建筑特色,使得庙宇在古朴之中又增添了几分大气与庄重。此后的历代,南庄玉皇庙都不断得到重修,每一次的修缮,都是对历史文化的传承与延续,也是对这份信仰的坚守与维护。

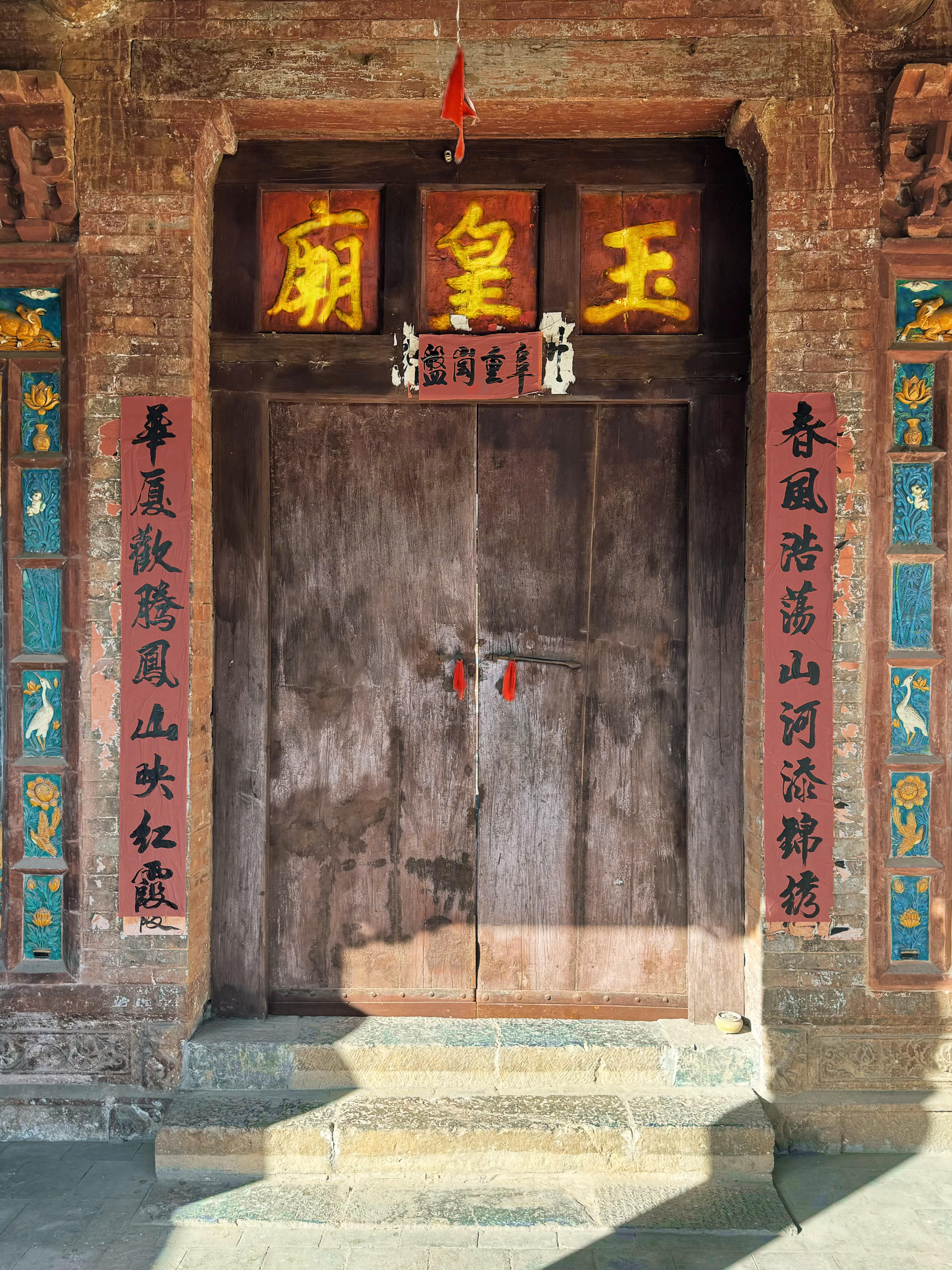

如今,当我们踏入南庄玉皇庙,占地面积约2500平方米的庙宇规模宏大,让人不禁心生敬畏。现存的建筑有舞楼、山门、献殿、正殿、东西配殿、东西厢房、东西看楼等,它们相互呼应,构成了一个完整的庙宇建筑群。

首先映入眼帘的是山门,它虽历经风雨,但依然保持着古朴的风貌。那厚重的大门,仿佛在阻挡着尘世的喧嚣,守护着庙内的宁静与神圣。走进山门,便能看到舞楼。舞楼是古代祭祀活动中表演戏曲的地方,每逢重要节日或祭祀仪式,这里都会热闹非凡。虽然如今的舞楼已经不再有当年的热闹场景,但它那独特的建筑结构和精美的装饰,依然能让人想象到当年戏曲表演时的精彩画面。

沿着中轴线继续前行,便是献殿。这座建于明弘治年间的献殿,面阔三间,进深七椽,长9.3米,宽7.9米,明间2.48米,稍间2.68米。献殿是祭祀时供奉祭品的地方,其建筑风格独特,结构严谨。走进献殿,你能感受到它的庄重与肃穆。不过,献殿与玉皇殿之间的墙是后人砌筑的,这也成为了庙宇历史变迁的一个小小见证。

再往后走,就是正殿了。正殿建于元代,面阔三间9.26米,进深三间10.1米,建筑面积93.5平米,单檐悬山顶,琉璃脊饰。在阳光的照耀下,琉璃脊饰闪烁着五彩的光芒,为这座古老的建筑增添了几分华丽。走进正殿,一股庄严肃穆的气息扑面而来。殿内供奉着玉皇大帝的塑像,玉皇大帝端坐在神龛之中,神态威严,俯瞰着世间万物。塑像周围环绕着精美的壁画和彩塑,这些壁画和彩塑内容丰富,有的描绘了神话传说中的场景,有的展现了古代人们的生活风貌,它们不仅具有极高的艺术价值,更是研究古代文化和宗教信仰的重要资料。

除了中轴线的建筑,东西配殿、东西厢房和东西看楼也各具特色。东西配殿内供奉着其他各路神仙,他们各司其职,共同守护着这片土地。东西厢房则是当年庙内工作人员居住和办公的地方,虽然现在已经人去楼空,但从那些陈旧的家具和斑驳的墙壁上,依然能感受到当年的生活气息。东西看楼是当年观看戏曲表演的地方,站在看楼上,仿佛能看到当年观众们欢声笑语、热闹非凡的场景。

南庄玉皇庙的历史并非一帆风顺。明弘治元年,一场突如其来的雷火袭击了庙宇,除了正殿外,其余各殿尽焚。这场灾难给南庄玉皇庙带来了沉重的打击,但当地百姓和信众们并没有放弃。他们在悲痛之余,迅速行动起来,筹集资金,对庙宇进行了大规模的修复和重建。经过多年的努力,南庄玉皇庙终于重现昔日的辉煌。

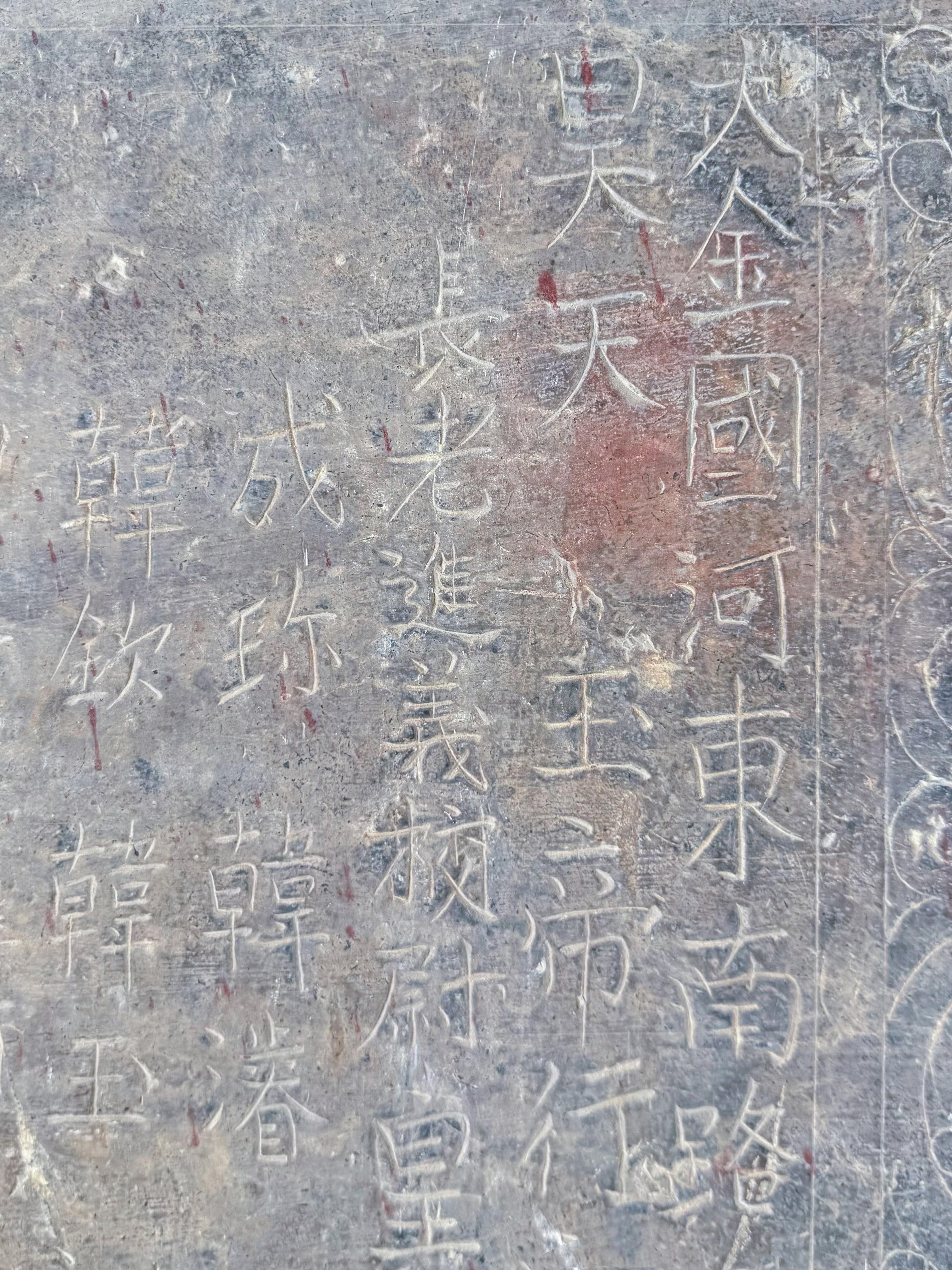

庙内还保存着许多珍贵的文物,其中有一方金代碑刻、一方明代石碑,还有清代石碑和一些有题记的供桌构件。这些碑刻和构件,就像一部部无言的史书,记录着南庄玉皇庙的历史变迁和历代修缮的情况。通过它们,我们可以了解到不同历史时期人们对这座庙宇的重视和对信仰的执着。

如今,南庄玉皇庙依然静静地矗立在山上,守望着这片土地和这里的人们。它不仅是一座宗教建筑,更是一份珍贵的历史文化遗产。它见证了无数的兴衰荣辱,却始终保持着那份庄重与神圣。对于历史文化爱好者来说,这里是探寻古代建筑风格和宗教文化的绝佳之地;对于当地百姓而言,南庄玉皇庙是他们心中永远的信仰寄托,是他们精神家园的重要组成部分。

不过,需要注意的是,庙在山上,守庙人年纪较大,建议不要在休息时间打搅。让我们怀着敬畏之心,轻轻地走进这座古老的庙宇,去感受它的历史韵味,去聆听它的岁月故事,去尊重这份传承了千年的信仰。

![不是,你这野史也太野了吧[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/16561927245623512769.jpg?id=0)

![西太后//钥匙扣[惊恐]](http://image.uczzd.cn/6800084278495983497.jpg?id=0)

![不用去宁古塔了,直接九族消消乐[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/7993459169207165802.jpg?id=0)