在大众的认知里,常流传着“乱世道士下山救世,和尚乱世关门避世”的说法。这句俗语仿佛给佛道两派在乱世中的行为做了鲜明的界定,让人不禁觉得在国家危难、战火纷飞之际,道士总是挺身而出,而和尚却选择置身事外,闭门自保。

但事实真的如此吗?这种以偏概全的观点,无疑是对佛教群体的一种误解和偏见。历史的长河中,从来不缺心怀家国、舍生取义的佛门高僧,抗日战争时期的巨赞法师便是其中一位极为耀眼的存在。

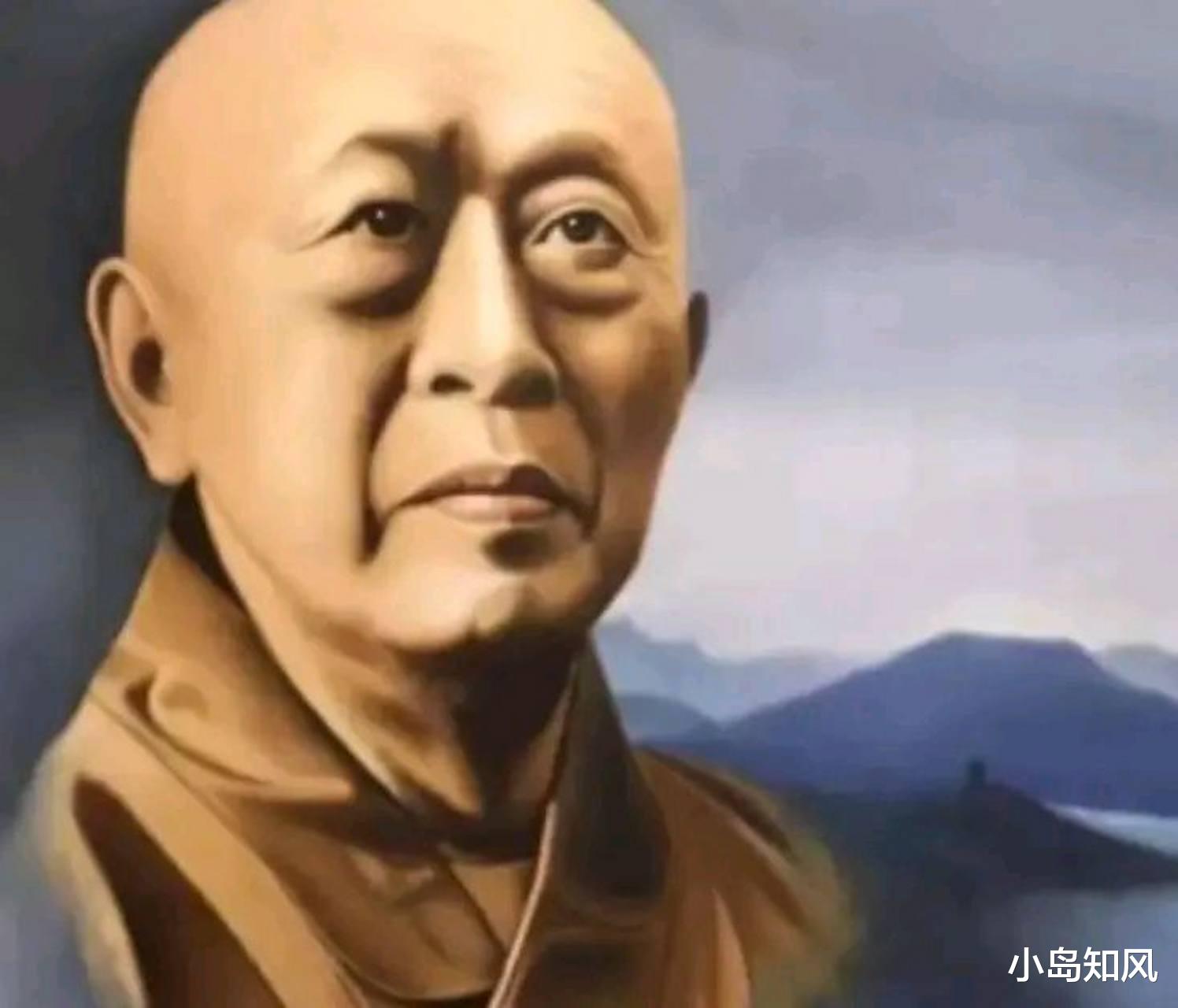

1908年巨赞法师出生在江苏江阴的一个富庶家庭,俗名潘楚桐。母亲是虔诚的佛教信徒,受其影响,潘楚桐自幼便多愁善感,心怀悲天悯人的情怀,对世间万物的苦难有着超乎常人的敏感与同情,这也在他心中种下了与佛结缘的种子。

学生时代的潘楚桐十分聪慧,在学业上表现出色,顺利考入江阴师范学校。毕业后,他又进入上海大夏大学(华东师范大学前身)继续深造。

彼时的中国,正处于内忧外患的艰难时期,社会动荡不安,百姓生活困苦。在大学期间,潘楚桐接触到了许多进步思想,这些思想如同一束束强烈的光芒,照亮了他的内心世界,也点燃了他心中的革命热情。他深刻地认识到,只有通过革命,才能改变这个黑暗腐朽的社会,拯救处于水深火热之中的人民。于是,他毫不犹豫地积极投身于革命活动,成为了一名坚定的革命者。

1929年,潘楚桐回到家乡,出任江阴金童小学校长。在此期间,他秘密加入了中国共产党,积极组织并领导小学教员开展罢教斗争,旨在为教育工作者争取应有的权益,改善教育环境。

然而,这场正义的斗争却遭到了国民政府治安机关的残酷镇压与通缉。为了躲避追捕,1931年春天,潘楚桐被迫辗转来到杭州灵隐寺。

在灵隐寺的这段日子里,潘楚桐与佛法结下了不解之缘。他每日聆听晨钟暮鼓,诵读佛经,感受着寺庙中宁静祥和的氛围。在与佛法的深入接触中,他心中那颗早已种下的佛缘种子迅速生根发芽。与此同时,他两次有幸邂逅了著名高僧太虚大师。

太虚大师的渊博学识和深邃思想,让潘楚桐深受触动。在与大师的交流中,潘楚桐越发坚定了改革佛教的想法,他希望通过自己的努力,让佛教更好地适应时代的发展,为社会做出更大的贡献。

于是,潘楚桐毅然写下了《出家志愿书》,表达了自己对佛教的热爱和对改革的决心。太虚大师看过他的志愿书后,对他的宏大志向和深刻见解赞赏有加。

在太虚大师的鼓励和支持下,潘楚桐正式在灵隐寺出家,灵隐寺方丈却非法师为他剃度,取法名传戒,字定慧,后来他改法名为巨赞。

从此,巨赞法师开始了他在佛门中的修行与探索之路,也为他日后在抗日战争中挺身而出、保家卫国奠定了基础。

1937年,七七事变爆发,抗日战争全面打响,战火迅速蔓延至大江南北。日本侵略者的铁蹄无情地践踏中国的土地,所到之处烧杀抢掠,无恶不作,无数百姓流离失所,陷入水深火热之中。

看着祖国山河破碎,同胞惨遭屠戮,巨赞法师痛心疾首,他虽身披袈裟,身为僧人,但那颗炽热的爱国之心,让他无法再在寺庙中安然修行。他深知,在这民族生死存亡的关键时刻,每一个中华儿女都肩负着救亡图存的重任,佛门弟子亦不能置身事外。

于是,巨赞法师毅然决然地放下手中的佛经,走出寺庙的宁静,投身到抗日救亡的滚滚洪流之中。他不顾自身安危,辗转奔波于福建、香港、广东、湖南等地,不辞辛劳地向各地的佛教徒们宣传抗日救国的道理,呼吁大家团结起来,共御外敌。

巨赞法师曾激情澎湃地说道:“抗日救国人人有责,救苦救难,除暴安良,消灭害人魔鬼,正是大慈大悲的菩萨行为,完全符合佛教大乘精神 !”

在那个动荡不安的年代,巨赞法师的声音如同洪钟,振聋发聩,唤醒了众多佛教徒心中的爱国热情,激励着他们勇敢地站出来,为保卫祖国贡献自己的力量。

1938年,巨赞法师应邀前往南岳福严寺创办的华严研究社讲学。在这里经著名剧作家田汉的介绍,他结识了叶剑英。

彼时,叶剑英在南岳游击干部训练班担任副教育长,正积极推动各界力量参与抗战。两人相见恨晚,一番深入交谈后,叶剑英对巨赞法师的爱国情怀和抗日决心深表赞赏,并建议他不光要将佛教徒组织起来,也要联合道教信徒,共同成立抗日团体,共同为抗战服务。

巨赞法师深以为然,在叶剑英的鼓励与支持下,他积极联络南岳各寺庙的僧众和道观道士,开始筹备成立抗日组织。

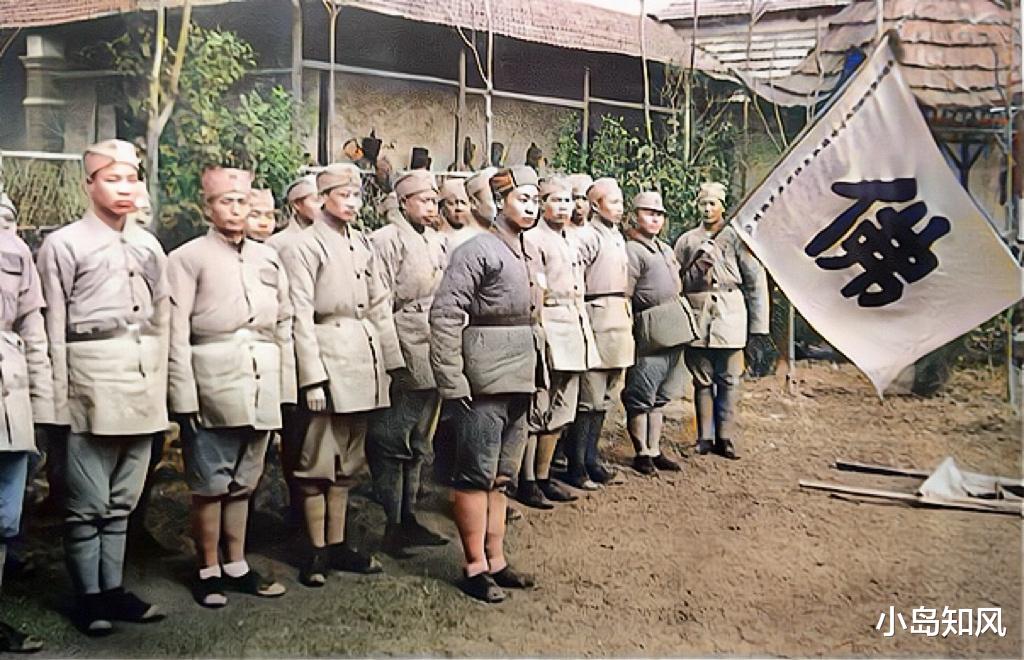

1939年,在巨赞法师的不懈努力下,“南岳佛道教救难协会”正式宣告成立。这是一个由佛教徒和道教徒共同组成的抗日救亡团体,旨在团结佛道两教力量,为抗战提供支持。

协会成立当天,叶剑英亲自出席并发表演讲,他以深入浅出的话语,阐述了抗战的意义和佛道弟子在抗战中的责任,鼓励大家积极投身到抗日斗争中去。巨赞法师被推举为协会的主要负责人之一,他深感责任重大,立即全身心地投入到协会的工作中。

为了更有效地发挥佛教徒在抗战中的作用,巨赞法师又马不停蹄地组建了“佛教青年服务团”。这个服务团由一群年轻的佛教徒组成,他们充满朝气和热血,在巨赞法师的带领下,积极开展各种抗日活动。

他们深入前线,为抗战将士们送去物资和精神上的慰藉;他们参与救护工作,救助受伤的军民,在枪林弹雨中,用自己的双手为生命护航;他们还积极宣传抗日思想,深入乡村、城镇,通过演讲、发放传单等形式,向广大民众宣传抗日的重要性,激发民众的爱国热情,动员更多人投身到抗战中来。

后来由于日军南下,1940年,巨赞法师移驻广西桂林月牙山寺,后来又到桂平西山龙华寺担任住持。1944年,日军为了打通大陆交通线,纠集重兵发动了豫湘桂战役,广西成为了日军进攻的重要目标。

在短短几个月的时间里,桂林、柳州等地相继沦陷,广西大地陷入了一片战火与硝烟之中。日军所到之处,烧杀抢掠,无恶不作,无辜百姓惨遭屠戮,家园被无情摧毁,整个广西地区笼罩在一片恐怖与绝望的阴影之下。

巨赞法师此时避难于瑶山,面对日军的暴行,他心中的怒火熊熊燃烧,抗日的决心愈发坚定。他深知不能再坐以待毙,必须主动出击,给予侵略者沉重的打击。于是,巨赞法师找到了瑶族首领李荣保,与他秘密商议伏击日军的计划。

在商议过程中,巨赞法师和李荣保对日军的行军路线进行了深入的分析。他们通过观察日军的行动轨迹、询问当地百姓以及收集情报等方式,发现日军常常沿着一条狭窄的山谷行军,这条山谷两侧是陡峭的山峰,地势险要,是一个绝佳的伏击地点。

同时,他们还仔细研究了日军的作战特点。日军虽然武器装备精良,训练有素,但他们在连续的胜利后,变得骄傲轻敌,行军时警惕性有所下降。

而且,日军在山地作战时,由于地形限制,其重武器的优势难以充分发挥,部队的机动性也会受到一定的影响。

基于对日军行军路线和作战特点的分析,巨赞法师和李荣保制定了详细的伏击计划。他们决定在日军必经的山谷两侧设伏,利用山谷的地形优势,对日军进行突然袭击。

为了确保伏击的成功,他们还制定了严格的作战纪律。规定在日军进入伏击圈之前,所有人必须保持绝对的安静,不得暴露目标;一旦战斗打响,要听从指挥,协同作战,不得擅自行动。

同时,他们还对参战人员进行了分工,一部分人负责正面攻击,吸引日军的注意力;一部分人负责从侧翼包抄,切断日军的退路;还有一部分人负责在山谷出口处设伏,防止日军逃窜。

一切准备就绪后,巨赞法师带领僧众们以及瑶族同胞们早早地埋伏在了山谷两侧,静静地等待着日军的到来。

终于,日军的队伍缓缓进入了伏击圈。巨赞法师看着日军一步步走进陷阱,当日军全部进入山谷后,巨赞法师果断发出了攻击的信号。一时间,喊杀声震天动地,巨石从山谷两侧滚落,砸向日军的队伍,打得日军措手不及。

巨赞法师身先士卒,手持大刀,如同一头愤怒的雄狮,率先冲入敌阵。他的身影在日军中穿梭自如,每一刀落下,都伴随着日军的惨叫和鲜血的飞溅。他一边挥舞着大刀,一边大声怒吼:“我不入地狱,谁入地狱!”

在巨赞法师的带领下,僧众们和瑶族同胞们也纷纷冲下山坡,与日军展开了激烈的近身肉搏。他们不顾生死,奋勇杀敌,心中只有一个信念:赶走侵略者,保卫家园。

僧人们平日里修行练就的强健体魄和坚韧意志,在此时发挥了巨大的作用。他们动作敏捷,招式凌厉,让日军难以招架。瑶族同胞们则凭借着对地形的熟悉和顽强的战斗精神,与日军展开了殊死搏斗。他们用手中的长刀、猎枪,甚至是石头,向日军发起了猛烈的攻击。

战斗进行得异常激烈,双方都付出了惨重的代价。日军虽然被打了个措手不及,但他们很快就组织起了反击。他们凭借着武器的优势,试图突破包围圈。然而,巨赞法师这头则紧紧地守住阵地,与日军展开了激烈的争夺。

经过几个小时的激烈战斗,日军终于抵挡不住,开始溃败逃窜。巨赞法师和战友们乘胜追击,一路追杀日军。最终,这场伏击战取得了辉煌的胜利,他们成功歼灭了130余名日寇,缴获了大量的武器装备。

其实最初巨赞法师的弟子曾问他:“师已入佛门,何理世间事?”

巨赞法师回答:“日军之行,如恶魔降世,我佛慈悲,但亦斩魔。须知杀生为护生,斩业非斩人,如若堕地狱,那么地藏菩萨云我不入地狱谁入地狱!”

这次组织伏击日军后,也让巨赞法师的威名传遍了四方,人们称他为“人间活佛”。徐特立、李济深等社会名流及各界人士纷纷对巨赞法师的行为给予了高度评价,他们称赞巨赞法师是真正的爱国高僧,他的行为体现了佛教的慈悲精神和爱国情怀,为广大民众树立了榜样。

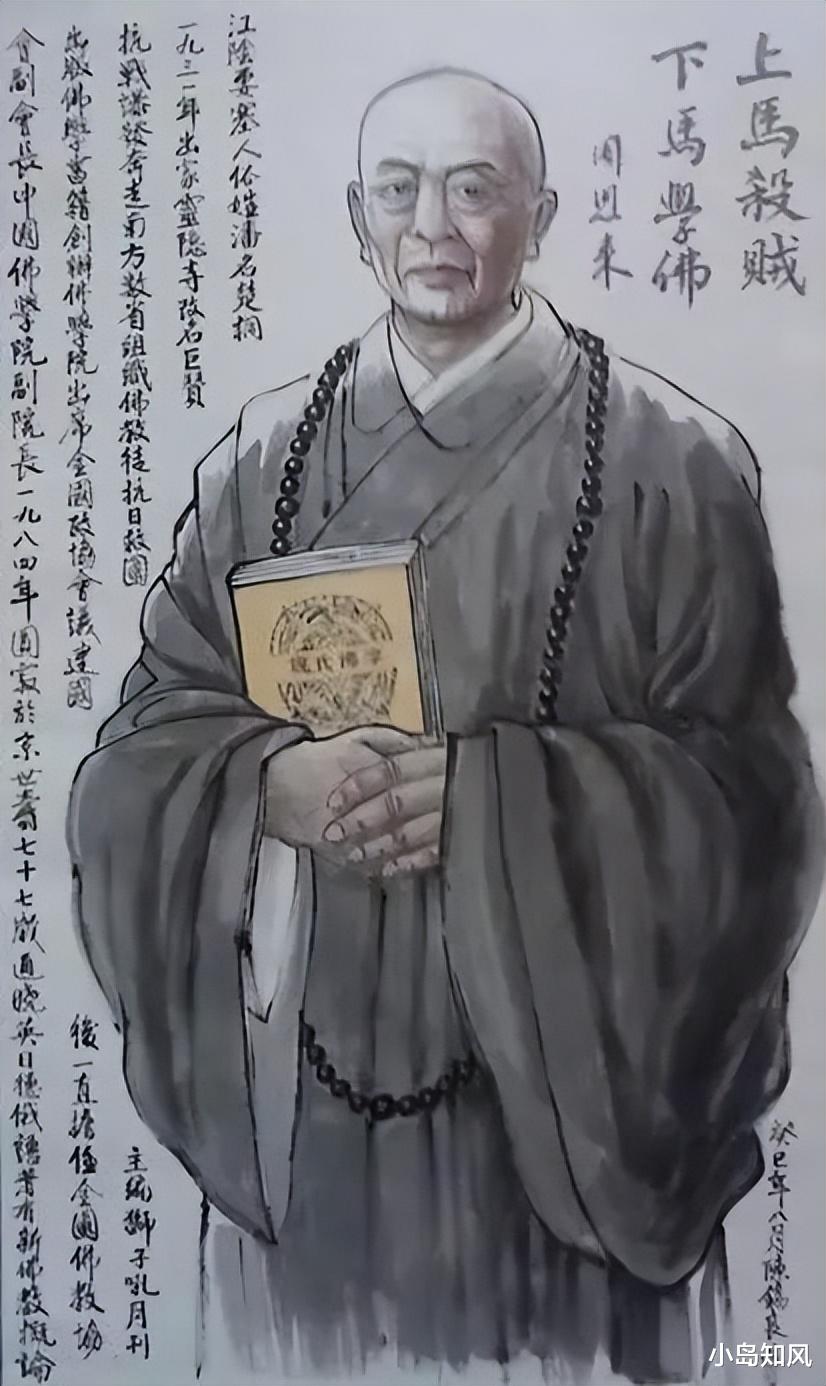

抗日战争胜利后,巨赞法师将目光投向了佛教的改革与发展。他积极倡导佛教的现代化转型,提出了“生产化”和“学术化”的口号 ,力图使佛教更贴合时代的发展需求。

巨赞法师认为,佛教徒不应仅仅局限于传统的修行方式,还应积极参与社会生产,自食其力,为社会创造价值。同时,他强调佛教的学术研究,主张深入挖掘佛教经典中的智慧,用科学的历史的观点,在理论方面研究大乘教理,弃伪扬真,澄清思想,提升佛教的文化内涵和社会影响力。

为此,巨赞法师写成了20余万字的《新佛教概论》,对僧伽制度、僧伽教育的改革、僧才的培养、寺庙的管理和整顿、经典文物的保护和整理等诸多方面,都进行了系统且详尽的阐述。

在巨赞法师的努力下,他的这些理念逐渐得到了佛教界的广泛认同与实践。许多寺庙开始组织僧众参与生产劳动,如种植茶叶、开办工厂等,不仅实现了经济上的自给自足,还为社会提供了一定的物质支持。

同时,佛教的学术研究也得到了重视,佛学院的创办、学术交流活动的开展,使得佛教的思想文化得以更好地传承和发展。

1949年新中国成立,巨赞法师作为宗教界民主人士代表,受到了毛主席和周总理的接见,并受邀登上了天安门城楼,参加了开国大典。

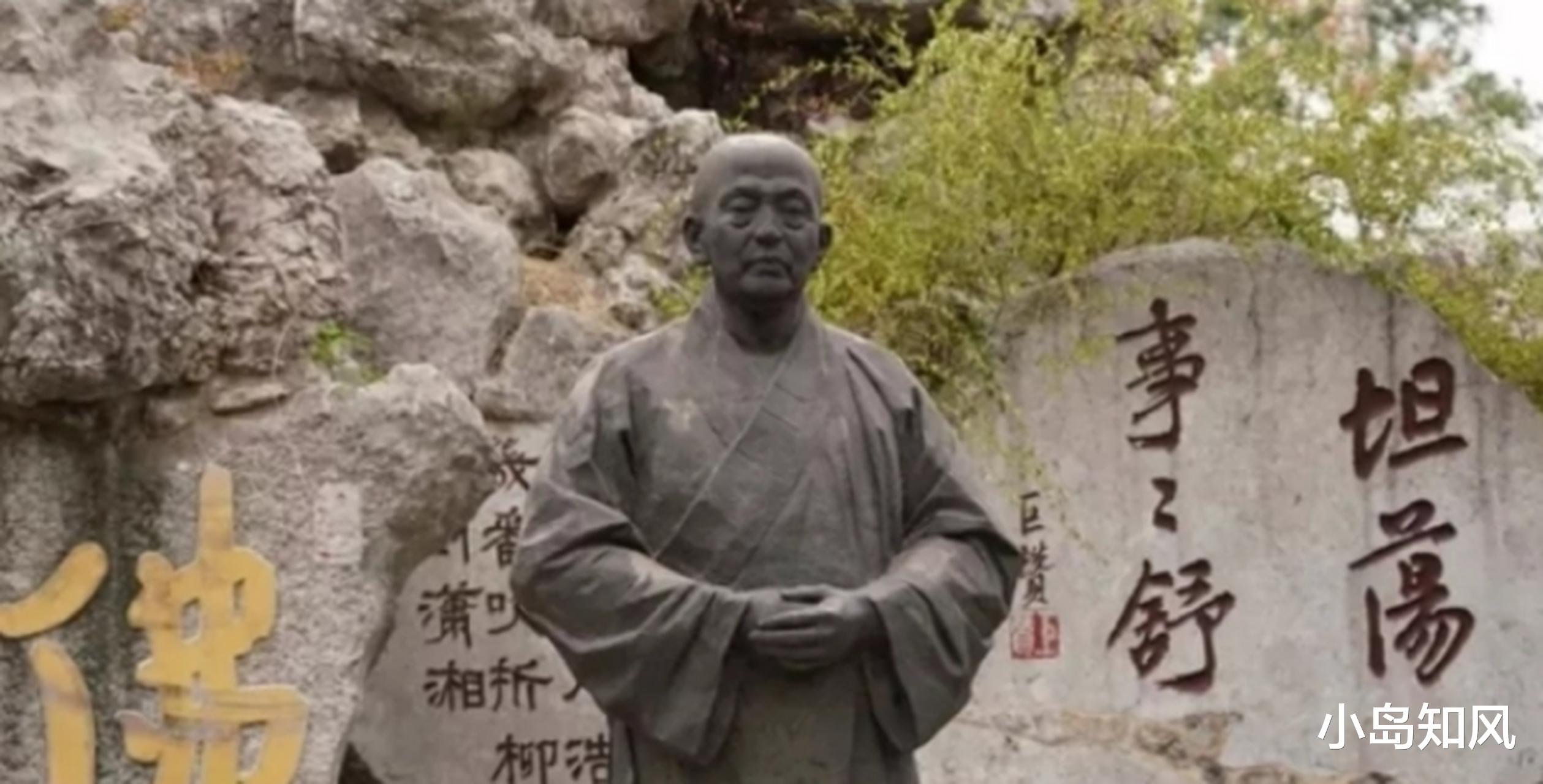

周总理在接见巨赞法师时,特意亲自为他题赠“上马杀贼,下马学佛”八个大字 。这八个字,不仅是对巨赞法师个人的高度赞誉,更是对所有投身抗日的佛教徒的鼓励与肯定,成为了那个特殊时代里,佛教与爱国精神紧密结合的生动写照。

巨赞法师以僧人之身,行爱国之事,在国家危难之际,挺身而出,以无畏的勇气带领僧众破了佛门杀戒,在抗日战场上冲锋陷阵,手刃日寇,展现出了保家卫国的英雄气概;在和平年代,他又以坚定的信念,推动佛教改革与发展,为佛教的现代化转型奠定了坚实基础。

可以说巨赞法师这一生是真正爱国护教的佛门典范,他这一生的行为正如他的法号“巨赞”,真的是值得后人为他点赞。