好,咱今天就聊一块儿白的这幅草书,《题环民攀卧图》。不扯那些历史故事,也不聊作者生平,就单纯地盯着这幅字本身,看看它到底好在哪儿,咱们又能从里头学到点儿啥实实在在的写字门道。

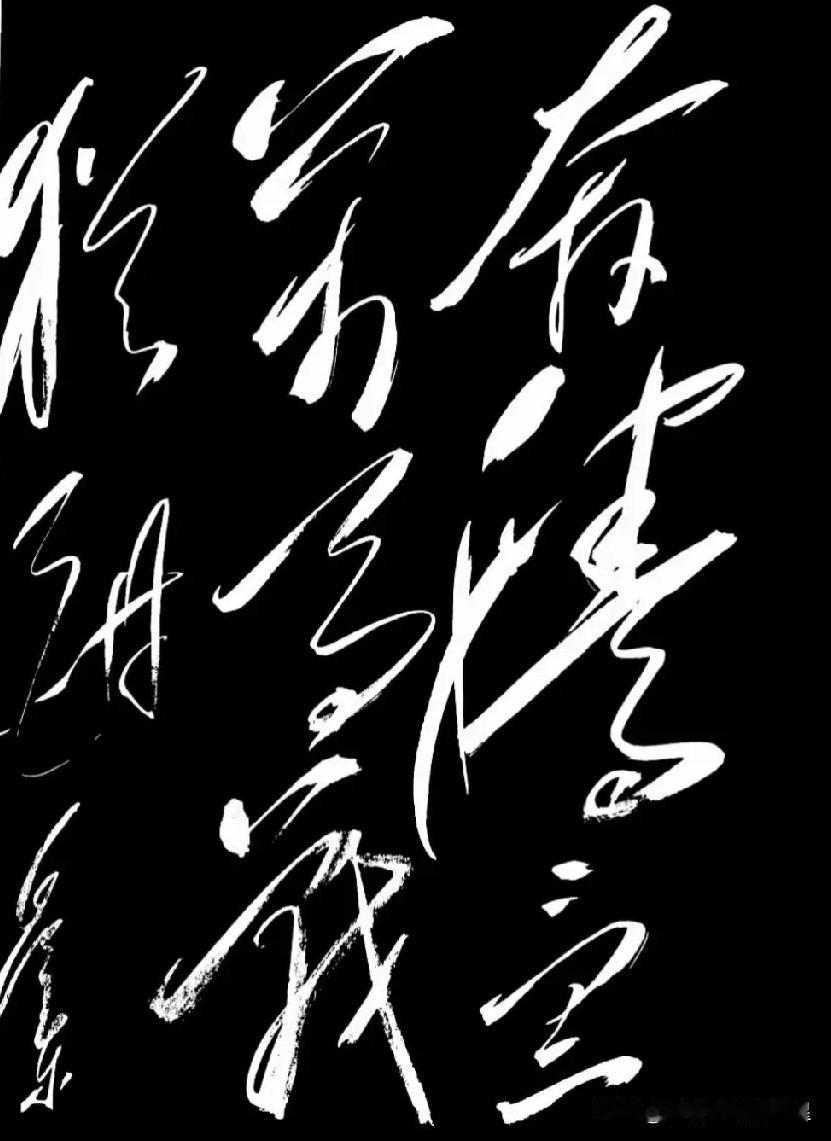

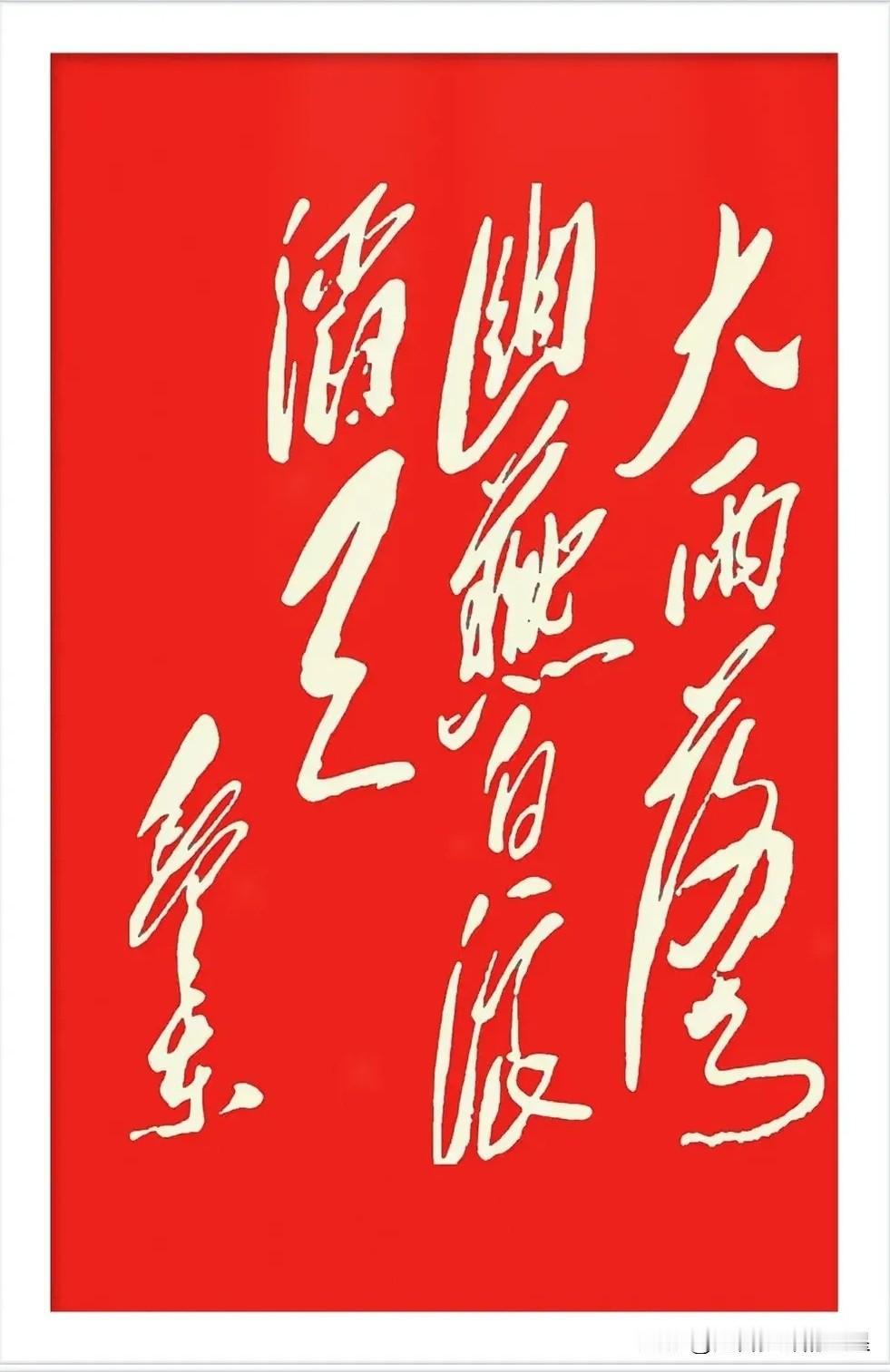

您有没有这种感觉,有时候看一幅草书,第一眼觉得龙飞凤舞,挺热闹,但细看几眼,就感觉有点乱,或者“飘”,说不清为啥。而看另一幅,同样也是笔走龙蛇,但就是觉得沉稳、有劲儿,耐看,越看越有味道。白的这幅《题环民攀卧图》,就属于后者。它猛一看可能不那么“炫”,但您要是静下心来,用写字的眼光去琢磨,会发现里头藏着不少硬核的技法,特别值得咱们玩味和学习。今天,咱就把它当成一个“技法样板”,一层层剥开来看。

咱先说说最基础的,也是最容易被忽略的——用笔。草书不是瞎划拉,每一笔的“来龙去脉”都得清清楚楚。白的字,您注意看他的起笔和收笔,非常讲究。很多地方的起笔,他是“藏锋”入纸,就是笔尖先稍微往回一下,再走,这样笔画的开头就显得圆润、厚重,不尖刻轻浮。收笔呢,有的是稳稳停住,有的是顺势弹出,但都力送笔端,不虚飘。更重要的是行笔过程中的节奏感,他绝对不是匀速运动,而是有快有慢,有提有按。比如一个长笔画,往往起笔稍慢,中间行笔加快,线条流畅,到了转折或收笔处又慢下来,加上按笔的动作,形成一种“节奏点”,这就让笔画有了音乐般的韵律,而不是死蛇挂树。

光把单个笔画写好了,还不行,字得立得住。这就得看结字,也就是字的结构。草书的结字讲究“因势生形”,不能像写楷书那样四平八稳。白的处理就非常高妙。他非常善于制造“矛盾”然后再解决“矛盾”。比如,他会把一个字的某个部分写得很“险”,比如重心压得很低,或者某一个笔画甩得特别开,感觉这个字马上就要倒了,但您再一看,他总能在另一个地方,用一个笔画或者一个局部的收紧,把这个势态给拉回来,达到一种“险中求稳”的平衡。这种字看着就特别“活”,有动感,有张力。他不是把字平铺在纸上,而是让字在纸上“舞”起来,但又始终不离舞台中心。

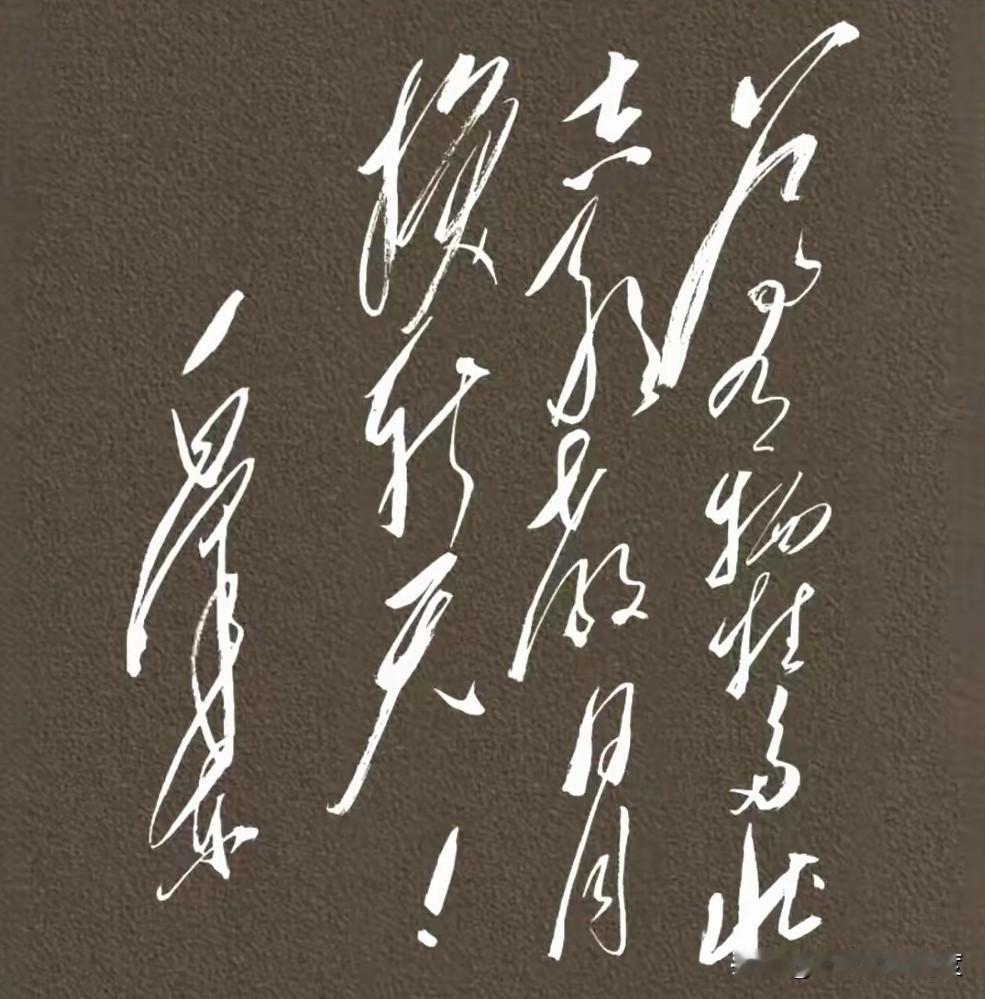

当单个的字有了姿态,下一步就是怎么把它们串起来了,这就是章法,也就是通篇的布局。看白的这幅字,它不是一个个字简单地排排队,而是像在经营一个大的画面。这里头有几个关键技巧。一是“疏可走马,密不透风”。他有些地方字与字挨得特别紧,甚至笔画都交织在一起,形成一块浓密的“视觉块”;而有些地方,他又大胆地留出空白,给人喘息的感觉。这一密一疏,就形成了强烈的节奏对比。二是“牵丝引带”。字和字之间的连带,他不是每个地方都连,而是有选择地连。有时候实连,有时候是细细的“游丝”在空中牵引,这叫“意连”,笔断意连。正是这些或实或虚的连接,把整行字、整篇字的气脉给贯通了,成了一股流动的整体。

说到气脉,这可能是草书的灵魂了。咱们自己写字,有时候会写着写着感觉“气”断了,或者节奏乱套了。看白的作品,他的“行气”处理得非常老道。每一行字,它不是一个垂直的柱子,而是一条蜿蜒流动的河。字的大小、欹侧、疏密都在不断变化,但您能感觉到有一条无形的“中线”或者一种内在的“势”在主导着这一切,让这行字歪而不倒,乱中有序。这种整体感,是需要极高的控笔能力和全局视野的,也是咱们临摹时要用心体会的。

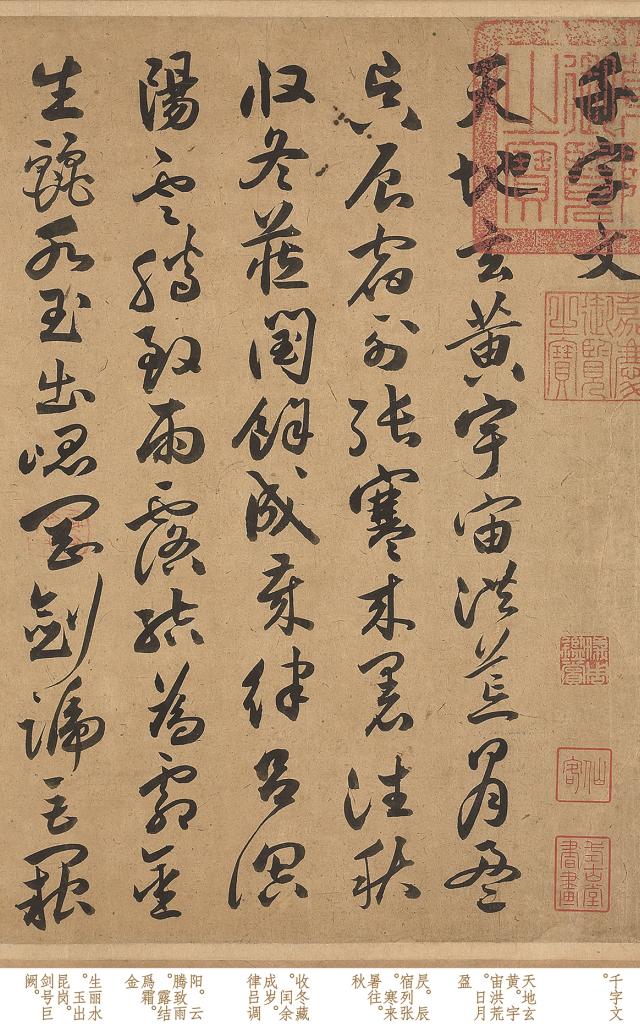

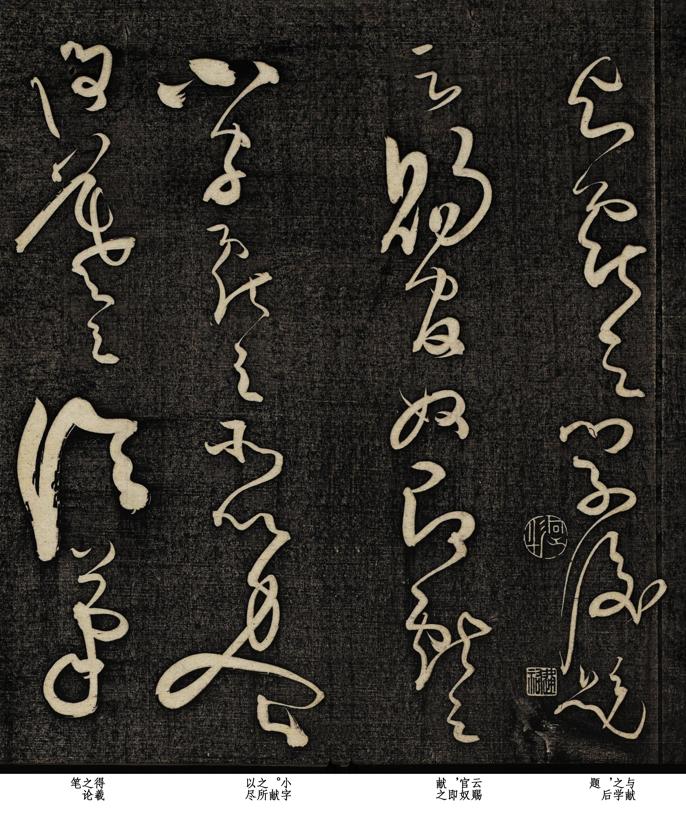

说了这么多理论,咱们落到实际的学习上,该怎么借鉴呢?我给您几个实在的建议。第一,您可先别急着通篇临摹,那样容易眼花缭乱,最后只学了个皮毛的“狂”。我建议您“掐片段”,比如选中一行或者相邻的几个字,反复看,反复琢磨。看看人家这个笔是怎么起怎么收的,这个字的重心是怎么安排的,这两个字是怎么“勾搭”到一块儿的。第二,临摹的时候,一定要“慢下来”。别图快,试着用慢动作去模仿他的用笔动作和节奏变化,体会他哪里用力,哪里放松。第三,也是最重要的,多对比。把白的字和古代经典草书碑帖,比如《十七帖》、《书谱》等放在一起看,看看他们在用笔、结字上有什么共通之处,白又有什么自己的特点。这样,您学的就不是一个白,而是通过他,去理解草书这门艺术的普遍规律。

评论列表