暮春的紫禁城,乾清宫偏殿的窗纸被风掀起一角,带着廊下海棠花瓣的气息飘进来。索尼扶着紫檀木案几慢慢起身,腰间那枚银质腰牌蹭过桌腿,发出细碎的轻响 —— 这腰牌陪了他四十多年,边缘已被摩挲得发亮,刻着的 “赫舍里氏” 四个字,是他一生的印记。他咳了两声,指腹在奏折上 “辅政” 二字停留,那墨迹被他的体温浸得有些晕开,像极了这些年朝堂上挥之不去的迷雾。此时的他,既有着对顺治帝托孤的沉重责任感,也有着对年幼康熙能否稳住江山的深深忧虑。

明万历四十七年(1619 年),海西女真哈达部的城墙在后金的炮火下轰然开裂,烟尘裹着厮杀声漫过草原。二十岁的索尼握着父亲赫舍里・硕色递来的铁剑,剑刃上还沾着路边的草屑 —— 那是他第一次踏上战场,不是为了掠夺,而是为了家族的存续。当努尔哈赤看到这个年轻人在乱军中眼神依旧沉稳,不像同龄人那般慌乱时,便招手让他到身边当差。这一安排,成了索尼踏入后金权力核心的开端。那天夜里,他在营帐外守值,看着远处的篝火,手指反复摩挲着剑柄,心里清楚,自己的人生从此和后金的命运紧紧绑在了一起。

天聪五年(1631 年),皇太极率军围攻大凌河城。深夜,明军的偷袭小队借着夜色摸到营帐附近,一支箭簇擦着皇太极的帐篷飞过,钉在旁边的木柱上。索尼几乎是凭着本能扑到皇太极身前,手中的刀瞬间劈落了第二支射来的流矢,刀把上的缠绳勒得他手掌生疼,留下几道红痕。事后皇太极拍着他的肩膀,声音里满是赞许:“你护朕一命,朕记你一生。” 索尼低头谢恩时,看到皇太极袖口沾着的泥土,忽然觉得,这份护卫的责任,比战场上的刀剑更重。此后,他担任一等侍卫,无论皇太极去哪,他总跟在身后,腰间的腰牌随着步伐轻轻晃动,成了皇太极身边一道固定的风景。

崇德八年(1643 年),皇太极突然驾崩,储位之争瞬间爆发。多尔衮与豪格各自手握兵权,僵持不下,朝堂上的空气仿佛都要凝固。在议政王大臣会议上,索尼率先开口,声音不大却异常坚定:“先帝有子,当立皇子。” 话音刚落,多尔衮的亲信便按剑而视,眼神里满是威胁。索尼却没退后半步,手指无意识地攥着朝服的下摆 —— 那是母亲生前为他缝制的,针脚细密,此刻仿佛在提醒他不能辜负先帝的信任。最终,在他和鳌拜等两黄旗大臣的坚持下,年仅六岁的福临(顺治帝)继位,避免了一场可能引发内战的危机。散会后,他走出大殿,看着天边的晚霞,长长舒了一口气,掌心早已被汗水浸湿。

顺治元年(1644 年),清军入关,索尼随顺治帝进驻北京。他奉命整理前朝典籍,在文华殿的旧书堆里翻找时,一本泛黄的《资治通鉴》从高处滑落,书页间夹着的一张纸条飘了出来。那是崇祯帝的批注,上面写着 “君者,当以民为念”,字迹已有些模糊,却依旧能看出书写时的郑重。索尼小心翼翼地把纸条折好放进袖袋,后来在奏请减免京畿赋税时,特意提到了这张纸条。顺治帝听后,手指轻轻敲着御案,点头说道:“先生有心了。” 那次奏请后,京畿地区的百姓减免了半年赋税,不少人在自家门口贴了感恩的字条。索尼路过那些街巷时,看着那些字条,心里忽然明白,所谓辅佐君主,终究是要为百姓做些实事。

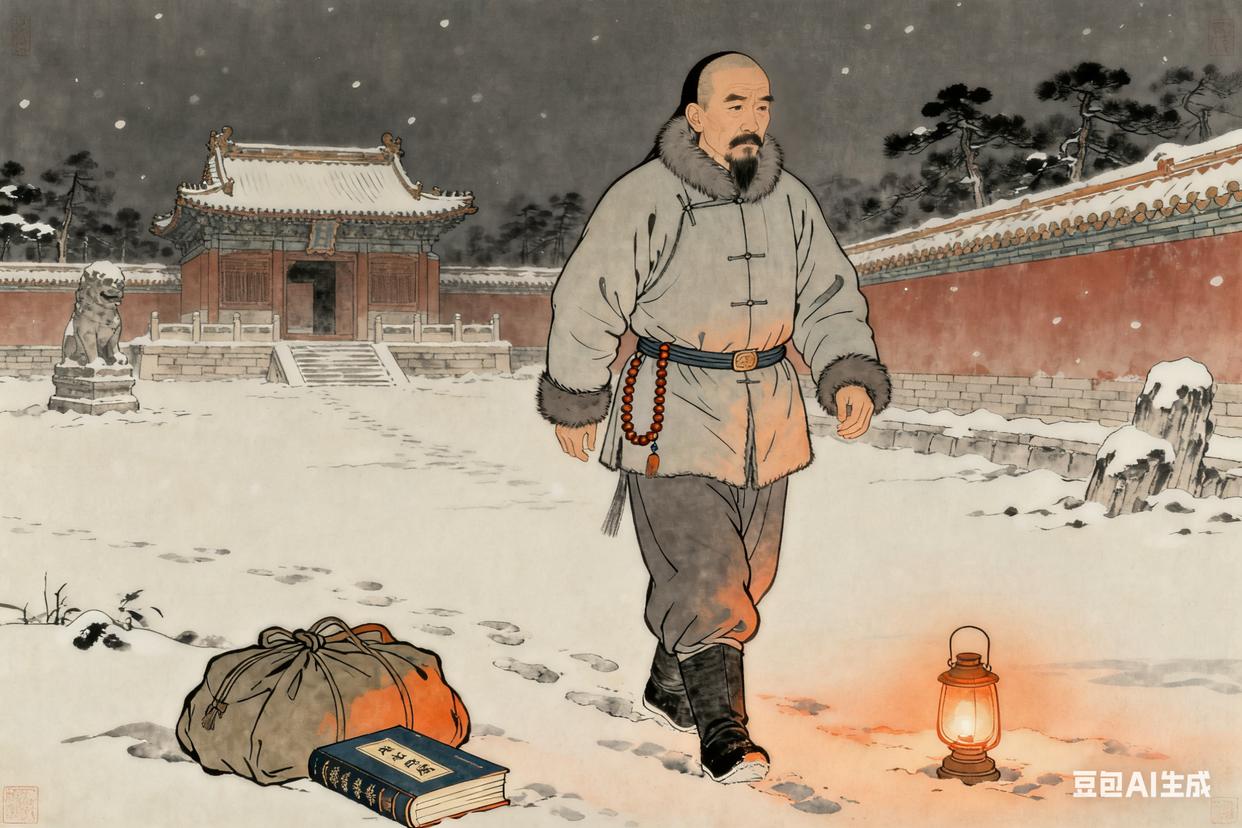

顺治五年(1648 年),多尔衮的权势日益膨胀,因索尼始终不肯依附自己,便找了个由头将他贬谪到盛京(今沈阳)守陵。索尼带着简单的行囊上路,里面只有那本《资治通鉴》和母亲留下的旧朝珠。在盛京的日子里,他每天清晨都会绕着福陵走一圈,脚下的积雪咯吱作响,像是在诉说着前朝的旧事。夜里,他就着油灯读《资治通鉴》,把对朝堂的担忧、对顺治帝的牵挂都写在书页的空白处,那些字迹有的潦草,有的工整,全是他压在心底的心事。有一次,他读到 “穷则独善其身” 时,忍不住叹了口气,手指轻轻拂过书页上的批注,忽然觉得,就算身处困境,守住本心也是一种坚持。

顺治七年(1650 年),多尔衮病逝,顺治帝终于亲政。他第一时间下诏召回索尼,任命他为内大臣,兼议政大臣。索尼回到北京那天,顺治帝特意在午门迎接。看着他鬓角新增的白发,顺治帝轻声说:“先生受苦了。” 索尼跪下叩首,袖袋里的那张崇祯帝的纸条硌了他一下,那一刻,他忽然觉得,所有的等待和委屈都值了。此后,他尽心辅佐顺治帝,参与制定典章制度,尤其注重满汉融合。他推荐汉臣范文程参与朝政,两人常常一起在书房讨论治国之道,桌上的茶杯换了好几轮,夕阳把他们的影子拉得很长。在索尼的推动下,越来越多的汉臣得到重用,朝堂的氛围也渐渐和谐起来。

顺治十四年(1657 年),江南发生科场舞弊案,消息传到北京,朝野震动。不少寒门子弟寒窗苦读多年,却因官员舞弊失去了做官的机会,一时间怨声载道。顺治帝命索尼彻查此案,索尼带着随从南下,抵达南京后,第一件事就是去贡院旧址。在那里,他看到考生们留下的笔墨,有的砚台里还残留着干涸的墨汁,有的试卷上带着淡淡的泪痕 —— 那是落榜寒门子弟的遗憾。索尼顶住各方压力,逐一核查考生的答卷和考官的评判记录,最终严惩了涉案官员,包括一品大员噶礼。结案后,他在贡院的墙上题下 “公道” 二字,墨迹淋漓,像是要把这些年对公正的坚守都刻在上面。离开南京那天,不少百姓自发在路边送行,手里拿着刚蒸好的馒头,塞到他的随从手里,索尼看着那些淳朴的笑脸,心里满是感慨。

顺治十八年(1661 年),顺治帝病重,在养心殿召见索尼、苏克萨哈、遏必隆、鳌拜四人。当时顺治帝的脸色苍白如纸,他握着索尼的手,声音微弱却坚定:“朕把江山和太子都托付给你了。” 索尼含泪答应,指腹擦过顺治帝手背上的纹路,那温度渐渐变冷,像极了当时风雨飘摇的朝局。他知道,眼前这个八岁的太子(康熙帝),承载着大清的未来,而自己这个辅政大臣,肩上的担子比以往任何时候都重。走出养心殿时,外面正下着小雨,他撑起伞,看着雨丝落在地上溅起的水花,忽然觉得,这雨就像朝堂上的暗流,稍不留意就会淹没一切。

康熙元年(1662 年),鳌拜开始显露专权之心,私下里拉拢官员,还试图篡改顺治帝的遗诏,扩大自己的权力。在议政会议上,鳌拜刚提出修改遗诏的想法,索尼就直接站了出来,从袖中拿出顺治帝的遗诏原件,指着上面的朱批说:“这是先帝的亲笔,谁敢改?” 当时鳌拜气得脸色发青,手紧紧按在刀柄上,指节都泛了白。遏必隆和苏克萨哈都吓得不敢说话,只有索尼站在那里,胸前的旧朝珠随着呼吸轻轻晃动,却丝毫不退。最终,鳌拜的图谋没能得逞。散会后,索额图担心地问父亲:“鳌拜势大,您这样得罪他,会不会有危险?” 索尼摸了摸儿子的头,轻声说:“我是辅政大臣,要对得起先帝的托付,就算有危险,也不能退。”

康熙四年(1665 年),看着鳌拜的权势越来越大,索尼深知,必须尽快巩固康熙帝的皇权。他思虑再三,提议让自己的孙女赫舍里氏嫁给康熙帝,成为皇后。这个提议立刻遭到了鳌拜的反对,他当众说:“赫舍里氏出身不够尊贵,不配做皇后。” 索尼却毫不退让,反驳道:“皇后之德,不在出身,在辅佐君主。我孙女聪慧贤淑,定能帮皇上稳住后宫,这就够了。” 私下里,他把孙女叫到身边,握着她的手说:“你嫁入宫中,不是为了赫舍里家的荣耀,是为了帮皇上稳住江山。以后在宫里,要谨言慎行,多替皇上着想。” 婚礼那天,索尼站在宫门外,看着迎亲的队伍缓缓远去,腰间的银质腰牌又响了起来,这次却带着一丝安心 —— 他知道,这是为康熙铺的一步重要的棋,也是为大清的稳定添的一道保障。

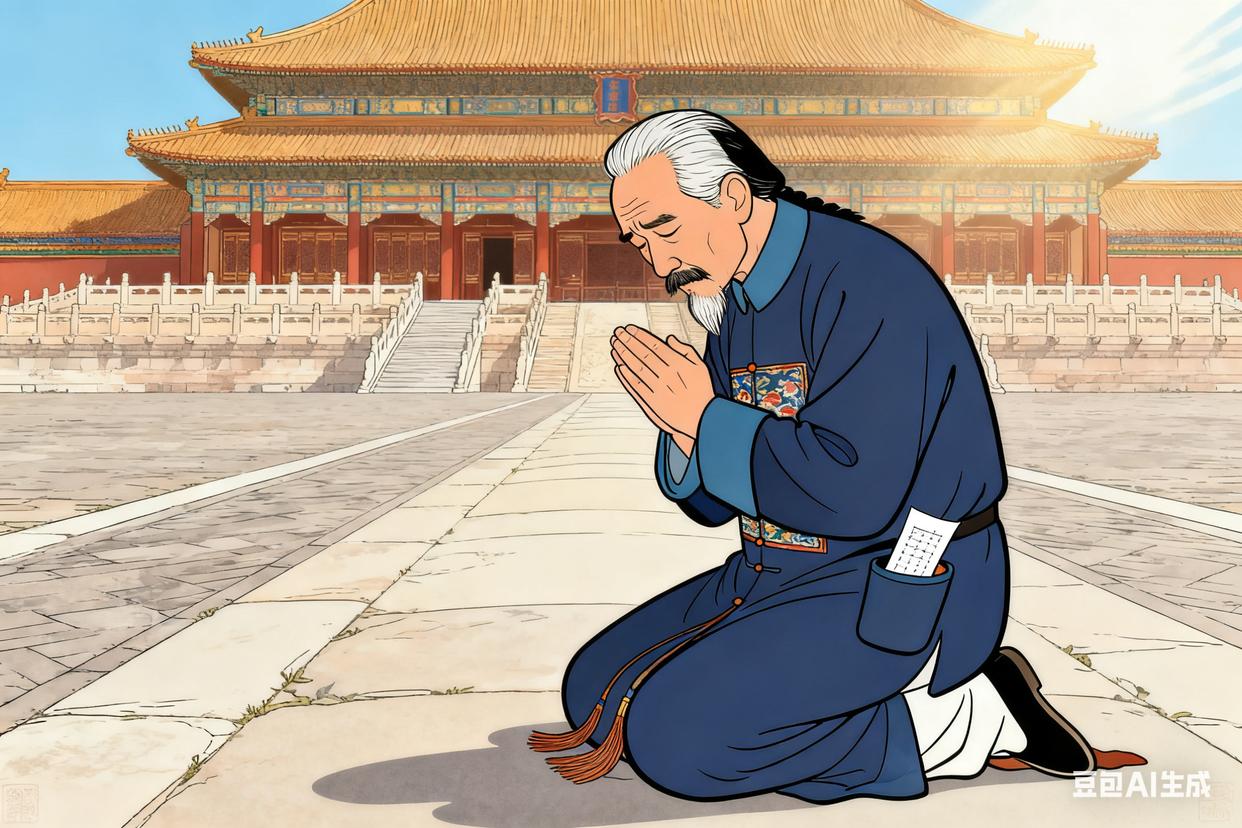

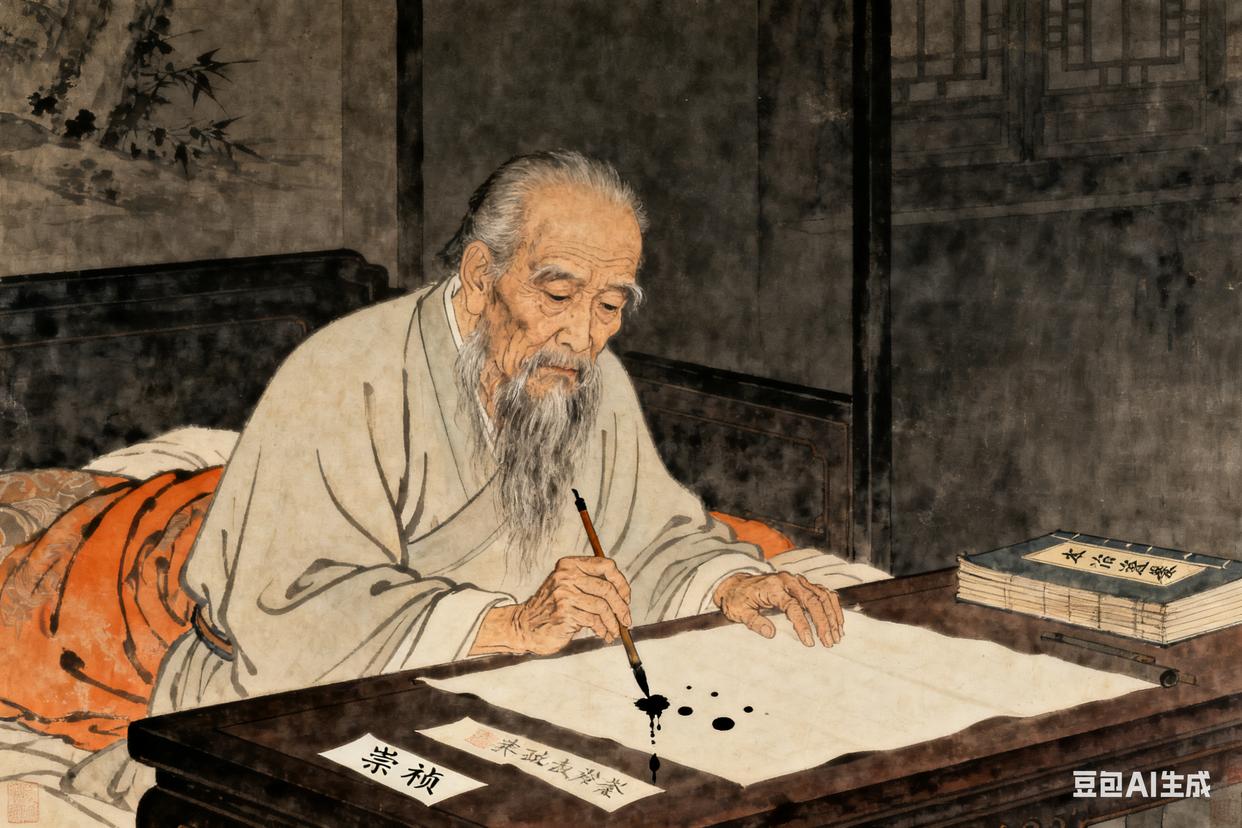

康熙六年(1667 年),索尼的身体越来越差,咳嗽不止,连走路都需要人搀扶。可他看着鳌拜专权日益严重,甚至敢公开违抗康熙帝的旨意,心里急得像火烧。他拖着病体,上疏请求康熙帝亲政。写奏折时,他的手不停颤抖,狼毫笔好几次蘸错了墨,墨汁滴在纸上,晕开一小片黑点。儿子索额图心疼地说:“父亲,我来帮您写吧。” 索尼却摇头,声音沙哑却坚定:“这奏折,得我自己写,才能让皇上看到我的真心。” 顺治帝留下的那张纸条就放在案头,他看着上面的 “君者,当以民为念”,忽然觉得,自己必须再撑一把,帮康熙把亲政的路铺平。奏折里,他写道:“皇上聪慧天成,当亲掌国政,以慰先帝之灵,以安万民之心。”

康熙六年七月,康熙帝准了索尼的奏请,宣布亲政。索尼得知消息时,正躺在床上养病,他挣扎着让家人扶自己到院子里。看着天上的太阳,温暖的光线洒在他身上,他嘴角露出一丝微笑。他让儿子把那本《资治通鉴》拿来,翻到自己批注最多的那一页 —— 关于汉文帝亲政的部分,轻声说:“皇上终于长大了,先帝可以放心了。” 话音刚落,他就剧烈地咳嗽起来,咳出的血滴在书页上,像一朵暗红的花,绽放在 “亲政” 二字旁边。

康熙六年八月,索尼病逝,享年六十七岁。临终前,他躺在病床上,握着索额图的手,气息微弱却依旧清晰:“帮皇上除掉鳌拜,守住赫舍里家的忠名,也守住大清的江山。” 他还让家人把那枚银质腰牌和旧朝珠交给康熙帝,那枚腰牌上刻着的 “赫舍里氏”,早已被他摩挲得发亮。康熙帝得知索尼去世的消息后,亲自到索尼府上祭奠。看着那枚腰牌,他想起当年索尼在大凌河城护驾的模样,想起索尼冒死反对鳌拜的场景,忍不住红了眼眶。他轻轻抚摸着腰牌,心里清楚,索尼用一生的忠诚,为自己铺好了亲政的路。

索尼的一生,历经努尔哈赤、皇太极、顺治、康熙四朝,从少年时的战场侍卫,到晚年的辅政大臣,他始终以忠诚为本,以江山为重。在权力更迭的漩涡中,他没有随波逐流,而是守住了初心;在面对鳌拜的专权时,他没有退缩,而是挺身而出。他用自己的隐忍、坚守和深谋远虑,为清朝的稳定和康熙盛世的开启奠定了坚实的基础。

如今,我们虽然身处和平年代,不再有朝堂上的权力纷争,但索尼身上的精神依旧值得我们学习。在工作中,我们可能会遇到像 “鳌拜专权” 这样的困境,面对不公或压力,我们是否能像索尼那样坚守原则、挺身而出?在家庭中,我们是否能像索尼对待顺治托孤那样,扛起自己的责任?索尼随身的那本《资治通鉴》,后来被康熙帝收藏在南书房,书页上的批注和那滴暗红的血渍,成了跨越时空的见证;他用过的狼毫笔,笔杆上还留着他手指的温度,仿佛能让我们看到他当年在灯下写奏折时的执着。这些细节提醒着我们,无论身处何种时代,忠诚、责任与坚守,永远是照亮我们前行的光。