在中唐的烟雨里,元稹的名字总与两段刻骨铭心的爱情缠绕在一起。

他是写出“曾经沧海难为水”的痴情郎,

也是留下“别后相思隔烟水”的薄情人,

半生辗转于蒲州的桃花、长安的月光与蜀地的清风间,

将爱与遗憾酿成诗句,

让千年后的我们,

仍能透过文字,触摸到他心底那些滚烫又破碎的时光。

贞元十六年的春天,22岁的元稹因避乱暂居蒲州。

彼时的他尚未考取功名,一身书生气,眉宇间带着少年人的清澈与躁动。

命运的齿轮,在他偶遇崔莺莺一家时悄然转动。

那是一个春日的午后,崔家因遭遇兵乱被困,元稹出手相助,在崔府的堂屋里,他第一次见到了崔莺莺。

彼时崔莺莺刚及笄,穿着淡粉色的罗裙,鬓边簪着一朵刚摘的桃花,见了生人,便轻轻低下头,指尖无意识地绞着衣角。

阳光透过窗棂洒在她身上,连睫毛投下的阴影都带着温柔的弧度。

元稹只觉心头猛地一跳,仿佛有只小鹿撞进了胸膛,连呼吸都变得急促起来。

后来他在《莺莺传》里回忆这一刻,写道“隔墙花影动,疑是玉人来”,字句间满是初见时的心动。

那段日子,蒲州的桃花开得正好。

元稹借着探望的名义频繁出入崔府,两人隔着屏风对诗,借着丫鬟传递书信。

崔莺莺的字娟秀清丽,信里写着“明月三五夜,待月西厢下”,让元稹彻夜难眠;

元稹的诗热烈直白,“春风漫折一枝桂,烟阁英雄笑杀人”,藏着少年人的意气与爱慕。

他们会在月下的庭院里偷偷相见,崔莺莺带着少女的羞怯,将亲手绣的香囊塞到元稹手中;

元稹则握着她的手,许诺“待我功成名就,必来娶你”。

那时的月光温柔,桃花灼灼,他们都以为,这份感情会像蒲州的春天一样,永远明媚。

可现实总比诗句残酷。

贞元十八年,元稹收到长安应试的消息,他握着崔莺莺送的香囊,站在桃花树下,一遍遍说着“等我回来”。

崔莺莺红着眼眶,将一包碎银塞给他,叮嘱他“在外保重,莫要忘了蒲州的桃花”。

元稹点头应着,转身踏上前往长安的路,却没看到崔莺莺在他身后,望着他的背影,直到桃花落满了肩头。

长安的繁华很快冲淡了蒲州的记忆。

为了在仕途上站稳脚跟,元稹接受了吏部侍郎韦夏卿的赏识,迎娶了韦夏卿的女儿韦丛。

新婚之夜,红烛高照,韦丛温婉贤淑,可元稹望着眼前人,脑海里却偶尔闪过崔莺莺鬓边的那朵桃花。

多年后,他写下《莺莺传》,以“张生”自喻,将这段感情称为“淫奔”,试图用“始乱终弃”的评判掩盖心底的愧疚。

可当他写下“遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起”时,谁又能说,那不是他对崔莺莺最深的亏欠?

与韦丛的婚姻,始于仕途的考量,却终于细水长流的深情。

新婚时的元稹家境贫寒,住在长安城郊的破院里,“野蔬充膳甘长藿,落叶添薪仰古槐”是他们生活的真实写照。

韦丛出身名门,却从未抱怨过清贫,反而脱下华服,换上粗布衣裳,学着缝补衣物、打理家事。

每天天不亮,韦丛就起床生火,为元稹煮一碗热腾腾的米粥;元稹读书到深夜,她就坐在一旁做针线活,偶尔为他添一杯热茶。

有一年冬天特别冷,元稹的棉衣破了个洞,韦丛便拆了自己的银钗,熔成银丝,细细织补在棉衣上。

元稹摸着棉衣上温热的银丝,看着韦丛冻得发红的指尖,心里又暖又酸,暗自发誓一定要让她过上好日子。

韦丛不仅是元稹生活里的伴侣,更是他精神上的知己。

每当元稹写诗,韦丛总是第一个读者,她会为“不是花中偏爱菊,此花开尽更无花”点赞,也会为“惟将终夜长开眼,报答平生未展眉”落泪。

有一次元稹因得罪权贵被贬,整日郁郁寡欢,韦丛便拉着他去院里种菊,说“菊花能傲霜,你也该像它一样”。

在韦丛的陪伴下,元稹渐渐走出低谷,重新拾起笔,写下了许多饱含生活温度的诗句。

他们的日子虽清贫,却满是烟火气的温馨。

元稹会在春日里摘一朵海棠插在韦丛的发间,韦丛会在秋日里煮一碗莲子羹等元稹归来;

他们会坐在院中的老槐树下,一起数天上的星星,聊未来的日子。元稹曾在诗里写道“寻常百种花齐发,偏摘梨花与白人”,说的就是韦丛如梨花般纯净的性子,也是他对这段婚姻最真挚的珍视。

可幸福总是短暂得像一场梦。

元和四年,韦丛因产后虚弱病逝,年仅27岁。

那天长安下着小雨,元稹跪在灵前,看着韦丛的棺木,想起她为自己缝补棉衣的模样,想起她煮的米粥的香气,想起她陪自己看星星的夜晚,突然失声痛哭。

他伸手去摸棺木,却只摸到一片冰冷,就像他们再也回不去的岁月。

韦丛走后,元稹的世界仿佛失去了色彩。

他把自己关在房间里,一遍遍翻看韦丛留下的书信和针线活,每一件物品都带着她的气息,却再也触不到她的温度。

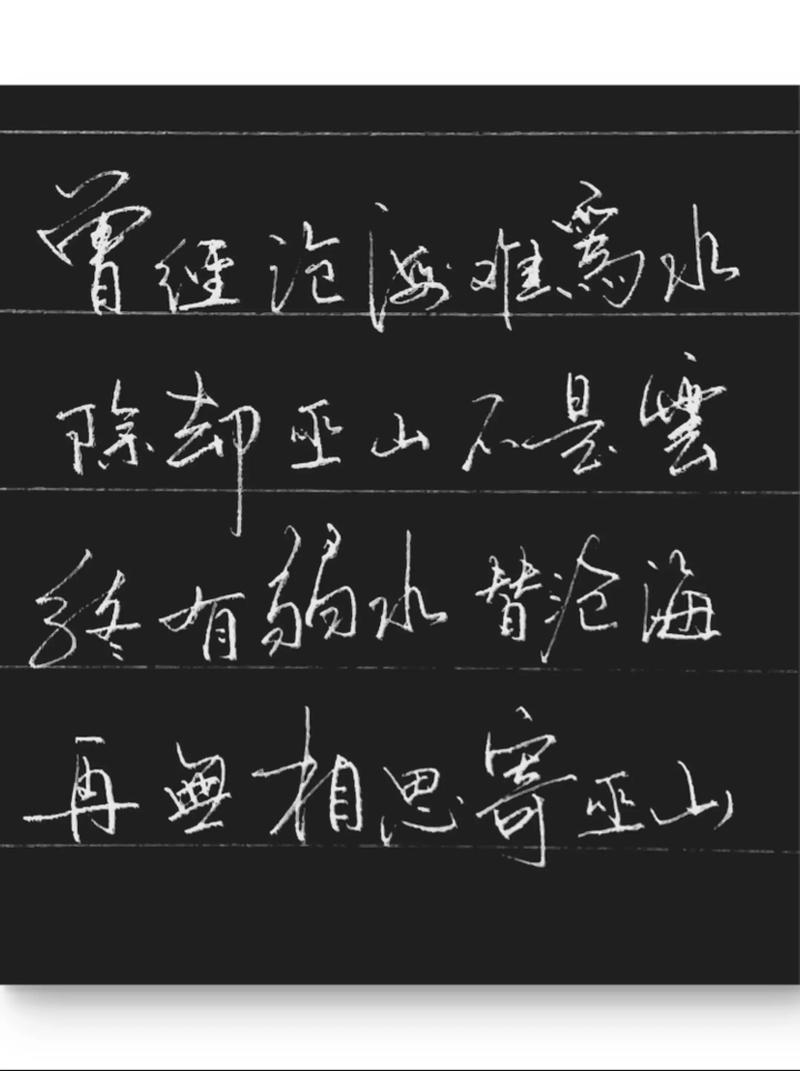

后来他写下《离思五首》,“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”,道尽了对韦丛的专属深情.

见过了沧海的辽阔,其他的水都成了细流;

看过了巫山的云霞,其他的云都成了寻常。

这诗句里的深情,不是一时的感动,而是半生的执念,此后无论他再遇到多少人,韦丛始终是他心底那片无人能及的沧海与巫山。

韦丛去世三年后,元稹因公务前往蜀地。

在成都,他遇到了比自己大11岁的才女薛涛。

彼时薛涛已是蜀地有名的女诗人,她褪去了少女的娇羞,多了几分成熟女子的从容与洒脱,既能写出“花开不同赏,花落不同悲”的细腻,也能吟出“谁言千里自今夕,离梦杳如关塞长”的豪迈。

两人初遇在一场诗会上,元稹读到薛涛的《送友人》,“水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍”,不禁拍案叫绝;

薛涛听到元稹吟诵《离思》,也为“取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君”的深情动容。

他们一见如故,常常在锦江边上的亭子里对诗,从清晨聊到日暮。

薛涛会为元稹煮一壶蜀地的蒙顶茶,听他讲长安的故事;

元稹会为薛涛写一首诗,赞她“锦江滑腻蛾眉秀,幻出文君与薛涛”,将她比作卓文君,满是欣赏。

那段日子,蜀地的清风似乎都带着诗意。

他们会一起去逛成都的集市,看街头的艺人表演;

会一起去青城山,在道观里听道士讲经;

会在月下的锦江边上,乘一叶扁舟,唱着诗,喝着酒,享受着片刻的宁静。

薛涛以为,自己终于遇到了懂自己的人;

元稹也在薛涛的陪伴下,渐渐走出了韦丛去世的阴影,重新感受到了爱情的温暖。

可命运再次捉弄了他们。

元和九年,元稹接到调令,要返回长安。离别那天,锦江边上飘着细雨,薛涛为元稹折了一枝柳枝,递到他手中,轻声说“此去长安路远,多保重”。

元稹握着柳枝,看着薛涛泛红的眼眶,心里满是不舍,却只能说“待我归来,必与你相守”。

薛涛没有说话,只是默默地点了点头,看着元稹的船渐渐远去,直到消失在烟雨蒙蒙的江面上。

这一去,便是永别。

元稹回到长安后,因仕途繁忙,渐渐与薛涛断了联系。

薛涛在蜀地苦苦等待,从春等到秋,从秋等到冬,却始终没有等到元稹的消息。

后来她收到元稹寄来的一首诗,“别后相思隔烟水,菖蒲花发五云高”,字里行间满是怅惘,却再也没有提及“相守”的承诺。薛涛看着诗句,终于明白,这段感情,不过是元稹生命里的一段插曲。

她从此褪去红妆,换上素衣,隐居在浣花溪畔,将对元稹的思念,都藏进了“不结同心人,空结同心草”的诗句里。

元稹的一生,爱过三个女人,留下三段遗憾的爱情。

他对崔莺莺有始无终,对韦丛情深不寿,对薛涛有缘无分。

有人说他薄情,为了仕途放弃爱情;

也有人说他深情,能写出那样动人的诗句。

可或许,他只是一个在爱情与现实中挣扎的普通人,既有少年人的冲动与爱慕,也有成年人的无奈与权衡。

如今,千年已过,中唐的烟雨早已消散,可元稹的诗句却依然流传。

每当我们读到“曾经沧海难为水”,仍会为他对韦丛的深情动容;

每当我们读到“别后相思隔烟水”,仍会为他与薛涛的离别叹息;

每当我们读到“隔墙花影动,疑是玉人来”,仍会为他与崔莺莺的初见心动。

元稹的爱情故事,就像一首未完的诗,一半是深情,一半是怅惘,在岁月的长河里,永远牵动着世人的心房。