2024、2025人教版新教材七年级上册生物学知识点

第一单元 第一章 认识生物

一、生物的科学观察方法

1. 观察法:是科学探究中最基础的研究方法之一

2. 观察工具:

可直接用肉眼观察

可借助仪器:放大镜、显微镜、望远镜等

可辅以设备:照相机、摄像机、录音机等

必要时需进行测量

3. 观察的基本步骤

明确目的:确定要观察和解决的问题

选定对象:明确观察的具体目标

如实记录:客观记录现象,并从中寻找规律

交流分析:在小组或班级内分享结果,分析影响因素

4. 观察注意事项

按一定顺序进行观察

长期观察需制定计划并保持耐心

观察中要积极思考,善于提出疑问

二、生物的基本特征

1. 细胞构成:除病毒外,生物体均由细胞构成

2. 营养需求:

植物:通过光合作用自制有机物

动物:通过捕食获取现成有机物(豹子追羚羊)

3. 呼吸作用:大多数生物需要吸入氧气,呼出二氧化碳(鱼吐泡)

4. 应激性:能够对外界环境刺激作出反应(含羞草)

5. 生长繁殖:具有生长、发育和繁殖后代的能力(红豆生南国,春来发几枝)

6. 遗传变异:具有遗传(种豆得豆)和变异(一猪生九子,连母十个样)的特性

7. 排泄废物:能将代谢废物排出体外(植物落叶、人排汗排尿)

易错提醒

“能生长”或“能运动”的不一定是生物,钟乳石(能生长)、珊瑚(珊瑚虫分泌形成)、汽车(能运动)均不属于生物

第一单元 第二章 认识细胞

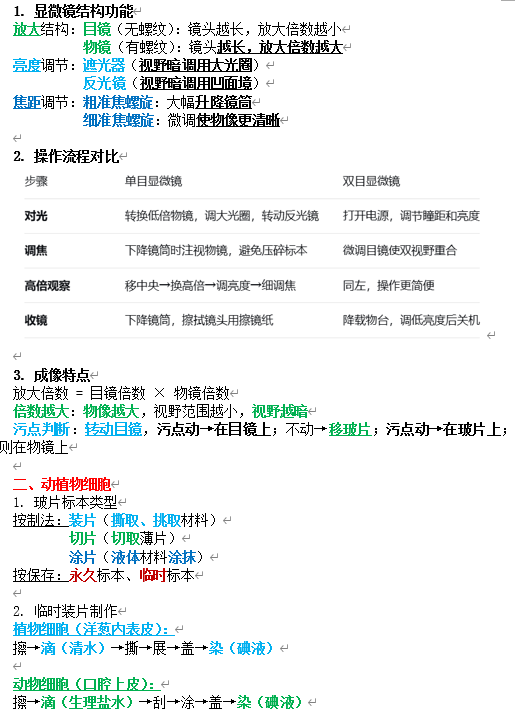

1. 显微镜结构功能

放大结构:目镜(无螺纹):镜头越长,放大倍数越小

物镜(有螺纹):镜头越长,放大倍数越大

亮度调节:遮光器(视野暗调用大光圈)

反光镜(视野暗调用凹面境)

焦距调节:粗准焦螺旋:大幅升降镜筒

细准焦螺旋:微调使物像更清晰

2. 操作流程对比

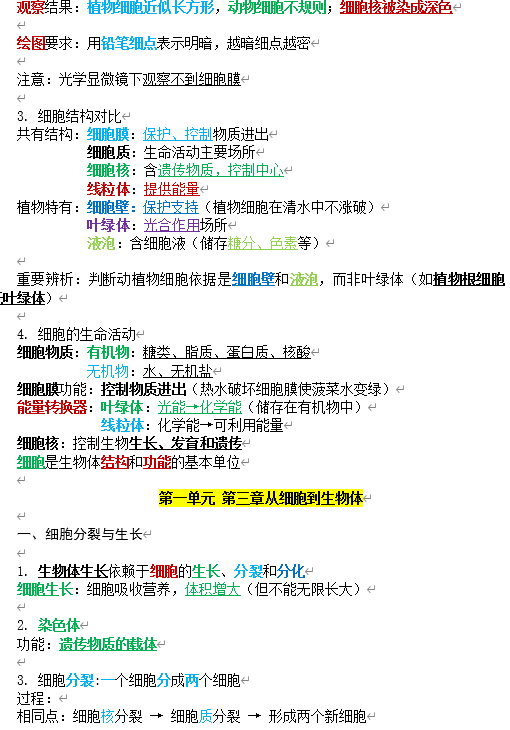

3. 成像特点

放大倍数 = 目镜倍数 × 物镜倍数

倍数越大:物像越大,视野范围越小,视野越暗

污点判断:转动目镜,污点动→在目镜上;不动→移玻片;污点动→在玻片上;否则在物镜上

二、动植物细胞

1. 玻片标本类型

按制法:装片(撕取、挑取材料)

切片(切取薄片)

涂片(液体材料涂抹)

按保存:永久标本、临时标本

2. 临时装片制作

植物细胞(洋葱内表皮):

擦→滴(清水)→撕→展→盖→染(碘液)

动物细胞(口腔上皮):

擦→滴(生理盐水)→刮→涂→盖→染(碘液)

观察结果:植物细胞近似长方形,动物细胞不规则;细胞核被染成深色

绘图要求:用铅笔细点表示明暗,越暗细点越密

注意:光学显微镜下观察不到细胞膜

3. 细胞结构对比

共有结构:细胞膜:保护、控制物质进出

细胞质:生命活动主要场所

细胞核:含遗传物质,控制中心

线粒体:提供能量

植物特有:细胞壁:保护支持(植物细胞在清水中不涨破)

叶绿体:光合作用场所

液泡:含细胞液(储存糖分、色素等)

重要辨析:判断动植物细胞依据是细胞壁和液泡,而非叶绿体(如植物根细胞无叶绿体)

4. 细胞的生命活动

细胞物质:有机物:糖类、脂质、蛋白质、核酸

无机物:水、无机盐

细胞膜功能:控制物质进出(热水破坏细胞膜使菠菜水变绿)

能量转换器:叶绿体:光能→化学能(储存在有机物中)

线粒体:化学能→可利用能量

细胞核:控制生物生长、发育和遗传

细胞是生物体结构和功能的基本单位

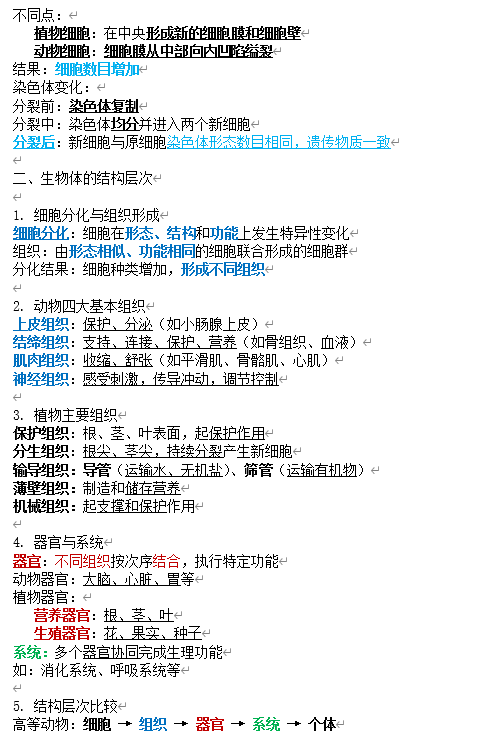

第一单元 第三章从细胞到生物体

一、细胞分裂与生长

1. 生物体生长依赖于细胞的生长、分裂和分化

细胞生长:细胞吸收营养,体积增大(但不能无限长大)

2. 染色体

功能:遗传物质的载体

3. 细胞分裂:一个细胞分成两个细胞

过程:

相同点:细胞核分裂 → 细胞质分裂 → 形成两个新细胞

植物细胞:在中央形成新的细胞膜和细胞壁

动物细胞:细胞膜从中部向内凹陷缢裂

结果:细胞数目增加

染色体变化:

分裂前:染色体复制

分裂中:染色体均分并进入两个新细胞

分裂后:新细胞与原细胞染色体形态数目相同,遗传物质一致

二、生物体的结构层次

1. 细胞分化与组织形成

细胞分化:细胞在形态、结构和功能上发生特异性变化

组织:由形态相似、功能相同的细胞联合形成的细胞群

分化结果:细胞种类增加,形成不同组织

2. 动物四大基本组织

上皮组织:保护、分泌(如小肠腺上皮)

结缔组织:支持、连接、保护、营养(如骨组织、血液)

肌肉组织:收缩、舒张(如平滑肌、骨骼肌、心肌)

神经组织:感受刺激,传导冲动,调节控制

3. 植物主要组织

保护组织:根、茎、叶表面,起保护作用

分生组织:根尖、茎尖,持续分裂产生新细胞

输导组织:导管(运输水、无机盐)、筛管(运输有机物)

薄壁组织:制造和储存营养

机械组织:起支撑和保护作用

4. 器官与系统

器官:不同组织按次序结合,执行特定功能

动物器官:大脑、心脏、胃等

植物器官:

营养器官:根、茎、叶

生殖器官:花、果实、种子

系统:多个器官协同完成生理功能

如:消化系统、呼吸系统等

5. 结构层次比较

高等动物:细胞 → 组织 → 器官 → 系统 → 个体

绿色开花植物:细胞 → 组织 → 器官 → 个体

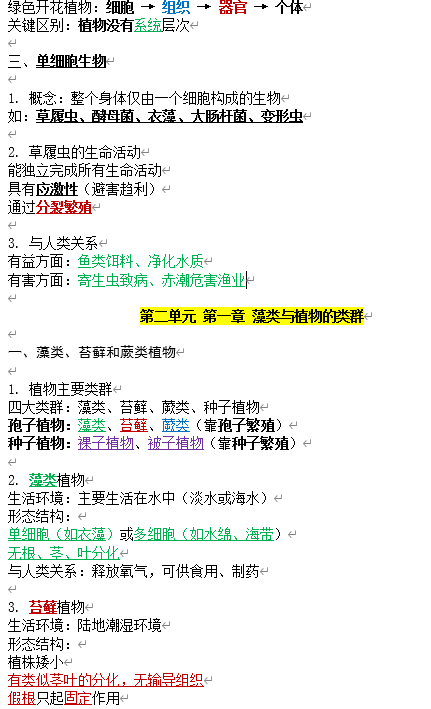

三、单细胞生物

1. 概念:整个身体仅由一个细胞构成的生物

如:草履虫、酵母菌、衣藻、大肠杆菌、变形虫

2. 草履虫的生命活动

能独立完成所有生命活动

具有应激性(避害趋利)

通过分裂繁殖

3. 与人类关系

有益方面:鱼类饵料、净化水质

有害方面:寄生虫致病、赤潮危害渔业

第二单元 第一章 藻类与植物的类群

一、藻类、苔藓和蕨类植物

1. 植物主要类群

四大类群:藻类、苔藓、蕨类、种子植物

孢子植物:藻类、苔藓、蕨类(靠孢子繁殖)

种子植物:裸子植物、被子植物(靠种子繁殖)

2. 藻类植物

生活环境:主要生活在水中(淡水或海水)

形态结构:

单细胞(如衣藻)或多细胞(如水绵、海带)

无根、茎、叶分化

与人类关系:释放氧气,可供食用、制药

3. 苔藓植物

生活环境:陆地潮湿环境

形态结构:

植株矮小

有类似茎叶的分化,无输导组织

4. 蕨类植物

生活环境:陆地阴湿环境

形态结构:

有根、茎、叶分化

有输导组织

叶背有孢子囊群

代表植物:贯众、铁线蕨、满江红等

与人类关系:古代蕨类形成煤炭

重要特征:藻类、苔藓、蕨类的生殖发育都离不开水

二、种子植物

1.种子结构

基本组成:种皮和胚

胚的构成:胚芽、胚轴、胚根、子叶(新植物幼体)

营养储存:

双子叶植物(如菜豆):子叶储存营养

单子叶植物(如玉米):胚乳储存营养

实验识别:玉米胚乳遇碘液变蓝

2. 种子繁殖优势

适应陆地生活的原因:

受精过程脱离对水的依赖

种子生命力强,含丰富营养

具有休眠机制,适应不良环境

3. 种子植物分类

裸子植物:种子裸露,无果皮包被

代表:油松、侧柏、银杏、水杉

被子植物:种子有果皮包被

代表:豌豆、荔枝、水稻、木瓜

第二单元 第二章 动物的类群

一、无脊椎动物

1. 刺胞动物

特征:辐射对称,体表有刺细胞,有口无肛门

2. 扁形动物

特征:两侧对称,背腹扁平,有口无肛门

代表:涡虫(自由生活),血吸虫、绦虫(寄生生活)

3. 线虫动物

特征:身体细长圆柱形,体表有角质层,有口有肛门

代表:蛔虫、蛲虫(寄生),秀丽隐杆线虫(自由生活)

4.环节动物

特征:身体圆筒形,由许多相似体节构成,靠刚毛或疣足运动

代表:蚯蚓、沙蚕、蛭

蚯蚓特性:用湿润体壁呼吸,刚毛与肌肉配合运动

与人类关系:蛭素抗血栓,蚯蚓改善土壤

5. 节肢动物(种类最多)

特征:体表有外骨骼,身体和附肢分节

代表:蝗虫、蜘蛛、虾、蚂蚁

昆虫特征:一对触角、三对足、两对翅

外骨骼作用:保护、防止水分蒸发,需蜕皮生长

6. 软体动物

特征:身体柔软,大多有贝壳

代表:蜗牛、河蚌、乌贼、鲍鱼

二、脊椎动物

1.鱼类

特征:生活在水中,体表有鳞片,用鳃呼吸,鳍游泳

适应特点:

流线型身体减少阻力

鳃丝密布毛细血管完成气体交换

易错区分:

属于鱼:海马、泥鳅、黄鳝

不属于鱼:鲸(哺乳动物)、章鱼(软体动物)、娃娃鱼(两栖动物)

2. 两栖动物

特征:幼体水生用鳃,成体陆生用肺(皮肤辅助呼吸)

代表:青蛙、蟾蜍、大鲵

重要限制:生殖发育离不开水

3.爬行动物

特征:体表有鳞片或甲,肺呼吸,陆地产卵(有卵壳)

代表:蛇、蜥蜴、龟、鳄鱼

进化意义:真正陆生脊椎动物,生殖完全脱离水环境

4. 鸟类

特征:体表覆羽,前肢为翼,有喙无齿,气囊辅助呼吸

飞行适应:

流线型身体,骨骼轻薄

胸肌发达,龙骨突显著

双重呼吸(气囊辅助,但气体交换只在肺)

食量大,消化快;心脏发达,供能强

5. 哺乳动物

特征:体表被毛,胎生哺乳,牙齿分化,大脑发达

进化优势:胎生哺乳提高后代成活率

三、体温调节分类

变温动物:体温随环境变化(鱼、两栖、爬行动物)

恒温动物:体温恒定(鸟、哺乳动物)

第二单元 第三章 微生物

一、微生物概述与分布

1. 微生物定义

个体微小、结构简单的生物

主要包括:细菌、真菌、病毒

2. 菌落特征

细菌菌落:较小,表面光滑黏稠或粗糙干燥,颜色多样

真菌菌落:较大,绒毛状/絮状/蛛网状,颜色丰富

3. 培养方法

配制培养基 → 高温灭菌冷却 → 接种 → 恒温培养

4. 生存条件

水分、适宜温度、有机物

二、细菌

1. 基本特性

单细胞生物,需显微镜观察

按形态分为:球菌、杆菌、螺旋菌

2. 细胞结构

基本结构:细胞壁、细胞膜、细胞质、DNA集中区域

特殊结构:鞭毛(运动)、荚膜(保护)

重要特征:无成形的细胞核,属原核生物

3. 生命活动

营养方式:多数异养,分解有机物

生殖方式:分裂生殖

环境适应:形成芽孢(休眠体,非生殖细胞)抵抗不良环境

4. 与人类关系

有益方面:

食品制作:乳酸菌→酸奶,醋酸菌→醋

医药生产:转基因大肠杆菌生产胰岛素

环境保护:分解污水有机物,甲烷菌产沼气

有害方面:

引起疾病:结核病、鼠疫、猩红热等

使食物腐败变质

三、真菌

1. 种类多样

单细胞:酵母菌

多细胞小型:青霉、毛霉

大型真菌:蘑菇、木耳、灵芝

有细胞壁、细胞膜、细胞质和成形的细胞核,属真核生物

3. 生命活动

营养方式:异养(无叶绿体)

生殖方式:孢子生殖为主(酵母菌可出芽生殖)

4. 与人类关系

有害方面:引起癣病、植物病害(稻瘟病、小麦锈病等)

有益方面:

食品制作:酵母菌制面包馒头,霉菌制酱

医药生产:青霉素等抗生素

生态作用:分解动植物遗体,促进物质循环

四、病毒

1. 观察与分类

观察仪器:电子显微镜

分类:

动物病毒:HIV、流感病毒

植物病毒:烟草花叶病毒

噬菌体:感染细菌的病毒

2. 结构与生活

结构:蛋白质外壳 + 内部遗传物质,无细胞结构

生活方式:严格寄生,只能在活细胞内生存

3. 繁殖方式

自我复制:利用宿主细胞物质制造新病毒

4. 与人类关系

有益方面:噬菌体治疗、生物防治、基因工程应用

有害方面:引起艾滋病、乙肝、禽流感等疾病

第二单元 第四章 生物分类的方法

一、生物分类方法

1. 植物分类

主要依据:被子植物以花、果实和种子为主要分类依据

基本分类:

孢子植物:藻类、苔藓植物、蕨类植物

2.动物分类

分类依据:形态结构、生理功能、生殖方式

按脊柱分类:

脊椎动物:鱼、两栖、爬行、鸟、哺乳动物

无脊椎动物:软体动物、节肢动物、线虫动物、环节动物、腔肠动物、扁形动物

按体温分类:

变温动物:无脊椎动物、鱼、两栖、爬行动物

恒温动物:鸟、哺乳动物

3. 微生物分类

细菌:按形态分为杆菌、球菌、螺旋菌

真菌:单细胞真菌(酵母菌)、多细胞真菌(霉菌等)

病毒:植物病毒、动物病毒、噬菌体

二、分类等级系统

1. 分类等级

分类依据:形态结构、生理功能、生殖方式等方面的相似程度

等级顺序:界 → 门 → 纲 → 目 → 科 → 属 → 种

重要规律:分类等级越低,包含生物种类越少,共同特征越多,亲缘关系越近

2. 种的基本概念

定义:同一物种内雌雄个体可交配产生可育后代

地位:最基本的分类单位,同种生物亲缘关系最密切

双名法:林奈创立,学名 = 属名 + 种加词(+ 命名者姓名)

三、生物调查方法

1. 调查类型

全面调查:调查所有对象(如人口普查)

抽样调查:随机选取样本进行调查推断总体(如学生身高调查)

2. 调查注意事项

明确调查目的和对象

制定合理调查方案

如实记录,客观公正

采用多种调查方法(文献调研、实地调查等)

整理分析数据,进行数学统计