慢性肾病(CKD)已经成为全球性的健康难题,困扰着近10亿成年人,且患病率还在不断攀升。据预测,到2040年,慢性肾病可能成为全球第五大死因。肾功能一旦受损,就会逐步恶化,最终可能导致终末期肾病(ESRD),患者只能依靠透析或肾移植来维持生命,这无疑给患者和家庭带来了沉重的负担。

不过,医学研究者们一直在努力寻找新的治疗方法。最近,一篇发表在国际期刊《Frontiers in Biengineering and Biotechnology》上的综述性报告,为我们带来了慢性肾病治疗的新曙光——间充质干细胞外泌体(MSC-EVs)。

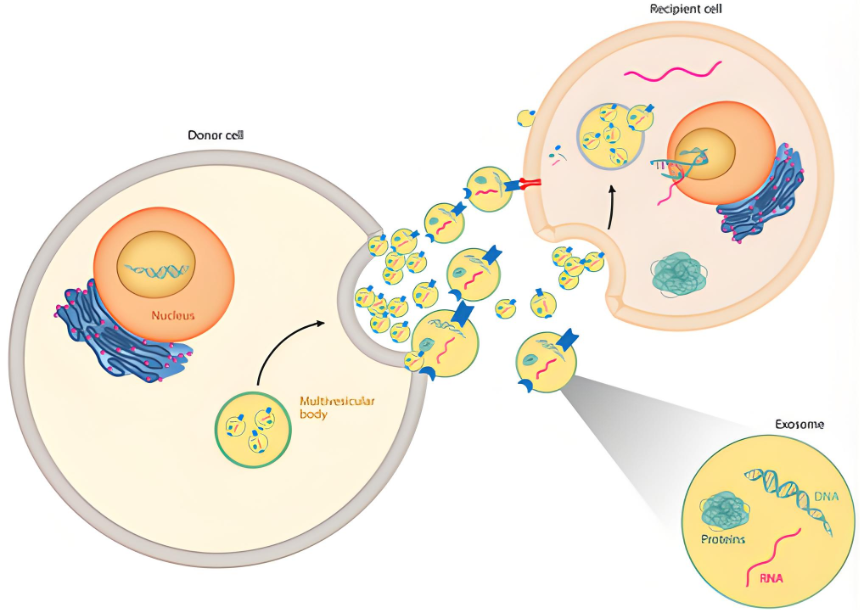

间充质干细胞外泌体:干细胞的“纳米信使”间充质干细胞外泌体并不是干细胞本身,而是干细胞分泌的一种纳米级“小囊泡”,直径大约在30-150纳米之间。这些小囊泡里装满了蛋白质、mRNA、微小RNA(miRNA)等生物活性物质,就像干细胞派出的“功能信使”,能把干细胞的免疫调节、组织修复能力传递给靶细胞。

相比干细胞本身,间充质干细胞外泌体的安全性更高。它不会引发免疫排斥,也没有致瘤风险,而且脂质膜能保护内部成分,让它们更稳定,更容易被靶细胞识别和吸收,作用效率也更高。

三重核心机制,精准对抗慢性肾病报告详细分析了间充质干细胞外泌体对抗慢性肾病的“三重核心机制”,每一项都直击疾病的关键环节。

肾纤维化是慢性肾病恶化的核心病理改变,也是导致肾功能不可逆损伤的“罪魁祸首”。间充质干细胞外泌体通过多种途径精准阻断纤维化。比如,骨髓来源的间充质干细胞外泌体中的miR-29,可以阻止肾小管上皮细胞向“纤维化细胞”转化,从源头减少纤维化细胞的生成。脐带间充质干细胞外泌体则通过抑制TGF-β/Smad信号通路来减轻纤维化。

抗炎与抗氧化:打破损伤循环慢性炎症和氧化应激是肾脏组织“持续受损”的重要诱因,它们相互作用形成了“炎症-氧化应激恶性循环”。间充质干细胞外泌体从两个方面破解了这个循环。在抗炎方面,脂肪来源的干细胞外泌体可以促使“促炎巨噬细胞”转化为“抗炎修复型巨噬细胞”,改变免疫反应的方向。脐带间充质干细胞外泌体中的活性成分还能抑制炎症复合体的激活,减少炎症因子的释放。在抗氧化方面,间充质干细胞外泌体可以修复受损的线粒体,减少自由基的产生,从根本上降低氧化损伤。

慢性肾病被学界称为“过早衰老的临床模型”,因为肾脏细胞提前衰老,会失去正常的修复能力,加速肾功能的衰退。间充质干细胞外泌体通过上调具有抗衰作用的Klotho蛋白表达,增强细胞的抗衰能力。同时,它们还能激活Nrf2抗氧化通路,强化细胞对氧化损伤的抵抗,逆转细胞的衰老状态。

临床进展:初步突破显成效目前,间充质干细胞外泌体的临床研究虽然还处于起步阶段,但已经取得了积极的突破。一项针对40名Ⅲ-Ⅳ期慢性肾病患者的临床研究显示,使用脐带间充质干细胞外泌体后,患者的肾小球滤过率、血肌酐等关键肾功能指标持续改善,而且在整个干预过程中,没有观察到明显的不良反应,安全性得到了初步验证。

随着工程化外泌体技术的发展,未来我们或许能像“升级系统”一样,通过定期应用定制化的外泌体来修复受损的肾脏。当传统的药物治疗只能为慢性肾病患者“减速”时,间充质干细胞外泌体以其多靶点、高安全性的独特优势,正为无数陷入困境的患者带来逆转病情的希望。