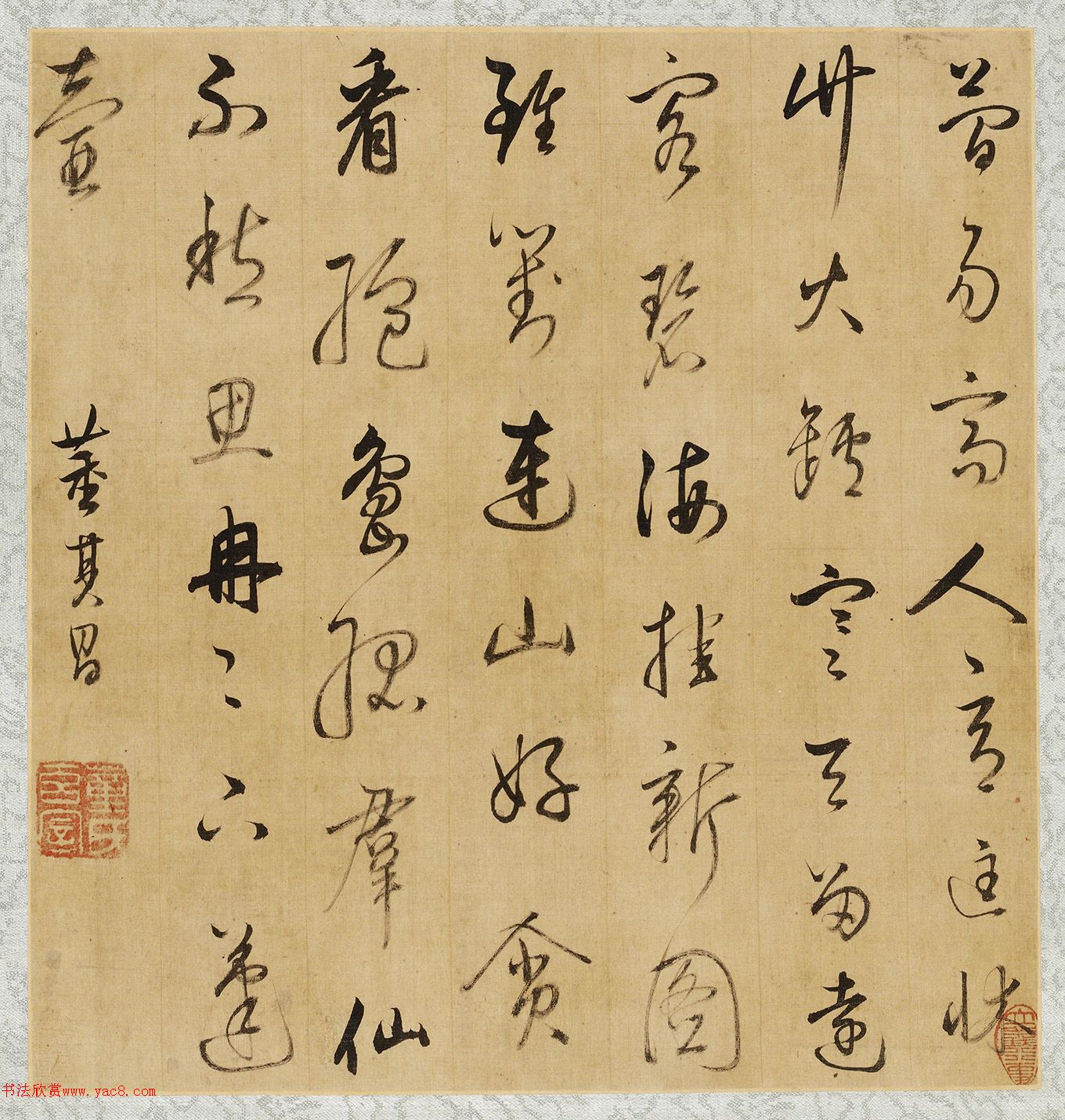

哎,你是不是也经常刷到一些书法视频,看着人家挥毫泼墨特别潇洒,自己一动笔就感觉不是那回事?别急,今天咱们就唠唠明代书法大佬董其昌的一件行草作品——《卧游五岳》。咱不扯那些陈年旧事,也不讲他官儿当得多大,就纯粹聊聊这笔墨里头的门道。你可能听说过董其昌的字“淡”、“秀”,但到底怎么个淡法,怎么个秀气,为啥他的行草看起来那么轻松,咱们自己写起来却总感觉差口气?这篇文章,我就试着用最直白的大白话,帮你把这层窗户纸捅破,让你看完真能摸到点学书法的路子。先说说看这幅字给你的第一眼感觉。是不是觉得特别干净、透亮,像雨后青山,没什么浊气?这就是董其昌用墨的功夫了。他用的墨色层次很丰富,但整体偏淡,不是那种乌黑乌黑死沉一块。你仔细瞅,他的笔画里常有那种“飞白”,就是墨色自然晕开或者笔毫快速划过留下的丝丝白痕。这玩意儿可不是没墨了瞎划拉,是刻意控制笔速、提按和含墨量搞出来的效果。好比唱歌,得有换气的地方,这“飞白”就是字里行间的“气口”,让字活起来,不憋闷。咱们自己写字,往往恨不得一笔下去墨饱笔沉,结果弄得一团黑,就是少了这份对墨色浓淡干湿的控制。想学这手,你得敢于在行笔中适时“提”笔,让笔锋若即若离纸面,同时注意蘸墨的量,别太饱。光墨色好还不够,结构才是字的骨架。董其昌这《卧游五岳》,每个字看起来都挺“松”的,不是紧紧抱成一团那种。他特别会处理笔画之间的“空白”,咱们叫“布白”。他把字内部的空间,以及字和字之间的空隙,都安排得特别舒朗、透气。好比家里摆放家具,不是塞得满满当当就好,留出过道和空间,人才待得舒服。他的字,笔画该收的收,该放的放,主笔(通常是一个字里最长大或者最突出的那笔)往往比较舒展,但其他笔画就写得比较收敛、含蓄,形成一种疏密对比。你临摹的时候可以特别留意一下,他是怎么通过笔画的长短、粗细、正侧变化,来制造这种“内紧外松”或者“上紧下松”的感觉的,掌握了这个,你的字立刻就能显得“高级”不少。说到行气,就是一行字看起来是不是连贯,有没有节奏感。董其昌处理行气是一绝。他很少把每个字的大小写得一模一样,也不把它们死死对齐在一条虚拟的中轴线上。相反,他的字大小参差,姿态各异,有的字歪着,有的字正着,但整体看下来,一行字的气是贯通的。靠的是什么?一个是笔势的牵连,虽然他不像有些书家那样大量使用看得见的“牵丝”(笔画之间细细的连线),但他的笔意是相连的,上一个字的收笔和下一个字的起笔,在空中或者纸面上有个看不见的“意连”。另一个就是靠字的重心左右摇摆,形成一种动态的平衡,像走猫步,左右脚交替,但身体重心是稳的。你读帖时可以试着用手指虚画一行字的轮廓,感受那个流动的“S”形或者波浪形的走势,这对理解行草书的节奏帮助巨大。最后咱再深入一层,聊聊“笔力”。很多人觉得笔力就是要把墨狠狠按进纸里,写得粗壮、黑猛。董其昌恰恰相反,他的线条细劲、挺拔,但你能感觉到一种内在的“韧劲儿”,像拉开的弓弦,充满弹性。这种力是“巧力”,来源于他对笔锋精准的操控。他多用“尖锋”入纸,行笔过程中不断调整锋毫,保持中锋或者侧锋取势,让线条即使细,也圆润饱满,不飘不浮。这需要大量的练习,让手对笔有一种“听劲”,能感觉到笔锋和纸面那种细微的摩擦和反馈。咱们初学者容易犯的毛病是为了求稳,把笔握得死紧,用手臂的蛮力去推,反而失去了毛笔特有的弹性和灵性。试着放松手腕,用手指和手腕的灵活运转来调锋,可能一开始会抖,但坚持下去,线条的质感会慢慢提升。