从陈胜吴广揭竿而起,到黄巢、李自成席卷天下,中国历史上无数造反者在夺权路上都面临一个耐人寻味的选择:宁可冒着灭顶之灾血拼争夺一块玉玺,也不愿自制一块替代品。这背后藏着古代政治游戏的核心密码——皇权正统性的建构逻辑。

最典型的例证莫过于五代十国的乱世。当时中原大地四分五裂,传国玉玺下落不明,各割据政权纷纷标榜自己“奉天承运”,却因拿不出这块“天命信物”,始终无法让对手与百姓真正信服。后唐废帝李从珂自焚时带着玉玺失踪,此后数十年间,后晋、后汉、后周乃至南唐等政权,都陷入“有国无玺”的正统性焦虑,彼此攻伐不休。这种**“无玺则正统难立”**的困境,将传国玉玺的政治价值推向顶峰——它不再是一块玉石,而是乱世中唯一能让权力“名正言顺”的通行证。

深层逻辑:传国玉玺的魔力,在于它将抽象的“天命”具象化为可触摸的信物。历代新政权若能获得此玺,便等同于掌握了“受命于天”的物质证明。汉高祖刘邦持玺入咸阳,曹操“挟天子以令诸侯”时紧握玉玺,刘备在成都称帝也要伪造“传国玺”以安民心,武则天甚至专门为玉玺加刻“宝玺”字样——这些政治博弈的背后,都是对“正统性符号”的极致争夺。

这块刻有“受命于天,既寿永昌”八个篆字的玉玺,以和氏璧为材,龙纹盘踞的形制,将“君权神授”的理念凝固成永恒的政治图腾。它的价值,恰如《后汉书》所言:“玺者,印也;印者,信也。”在那个“天命不可见,玉玺可见”的时代,它就是权力最硬核的“防伪标识”。

公元前 221 年,当嬴政以“始皇帝”之名统一六国,一个全新的中央集权帝国在华夏大地上崛起。面对幅员辽阔的疆域和多元的文化认同,秦始皇亟需一种超越文字的权力符号,来论证其统治的合法性——这便是传国玉玺诞生的历史语境。

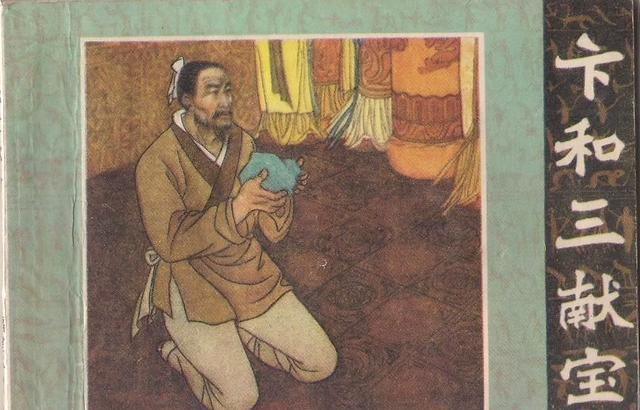

为了将“皇权天授”的理念具象化,秦始皇选择了传说中历经三代纷争的稀世珍宝和氏璧作为原料。这块曾引发“卞和泣玉”典故的美玉,本身就承载着天命流转的神秘色彩。工匠将其雕琢为方圆四寸的玺印,顶部五条龙纹盘绕交错,既象征着五行归一的宇宙秩序,又暗喻皇帝对四方的绝对掌控。而印面那行“受命于天,既寿永昌”的八字篆书,则直白宣告了权力的来源:并非来自诸侯拥戴,而是上天的意志赋予。

天命密码:这八个字看似简单,却构建了一套完整的统治逻辑——“受命于天”确立合法性,“既寿永昌”则寄托着王朝永续的祈愿。这种将政治诉求转化为神圣符号的智慧,让冰冷的玉石成为了沟通天人的媒介。

咸阳宫的启用仪式,将这份神圣感推向了顶峰。据史料记载,当日宫殿内外旌旗蔽日,百官身着朝服按品级排列,青铜礼器在烛火下泛着幽光。当秦始皇亲手接过这枚沉甸甸的玉玺时,司仪高声宣读祭文,宣告“天禄永终”的旧时代结束,“皇权神授”的新纪元开启。自此,玉玺不再是普通的印信,而成为皇帝身份的最高证明,历代王朝争夺的“正统”象征。

和氏璧的传说,为传国玉玺蒙上了一层超越物质本身的神圣面纱。这个战国时期的故事,不仅赋予了玉玺独特的文化渊源,更让它成为“天命所归”的象征。

相传楚国人卞和在荆山发现了一块璞玉,他深信这是稀世珍宝,于是决定献给楚王。然而,命运却和他开了残酷的玩笑——两次献玉,都被当作欺君的假货,为此他付出了被砍去双脚的惨痛代价。直到楚文王即位,卞和抱着这块未被认可的璞玉,在荆山脚下痛哭不止,哭声悲怆,连过路的行人都为之动容。楚文王听闻后,派人剖开璞玉,果然发现里面是一块光芒四射的绝世美玉,遂命名为“和氏璧”。

和氏璧“历经磨难终成至宝”的经历,与后来传国玉玺所承载的“天命象征”形成了巧妙的文化互文。人们从卞和的遭遇中看到了“真玉蒙尘”到“终见天日”的过程,这恰似天命从隐藏到显现的隐喻。于是,民众逐渐相信,这枚由和氏璧雕琢而成的玉玺,并非普通的玉石制品,而是蕴含着“天意”的神圣之物——它的出现是对统治者合法性的终极证明,这种神圣性自然非人力随意仿制所能企及。

正是卞和献玉的曲折故事,让玉玺从一块珍贵的玉石升华为“天命”的物质载体。当人们谈论传国玉玺时,首先想到的不仅是它的材质价值,更是卞和那双脚的代价与荆山脚下的悲泣——这些历史记忆赋予了玉玺不可复制的文化重量,使其成为皇权合法性的终极象征。

从秦汉之交的权力更迭到三国乱世的群雄逐鹿,传国玉玺逐渐成为中国古代皇权正统性的核心象征。这枚由和氏璧雕琢而成的方寸之物,在王朝更替中扮演着"政权交接信物"的关键角色,深刻影响着统治者的合法性基础。

秦朝末年,咸阳城外的一场献玺仪式开启了这一传统。当秦王子婴素车白马出城,将传国玉玺双手献给刘邦时,这场看似简单的交接却赋予了"布衣称帝"的刘邦无可替代的政治资本。在此之前,刘邦虽已攻入关中,但出身泗水亭长的他始终面临"匹夫夺权"的舆论质疑。而玉玺的获得,使其政权从单纯的武力征服升格为"天命所归"的正统传承,为汉王朝的建立奠定了关键的合法性基础。

玉玺的魔力在于,它将抽象的"天命"转化为具象的信物。刘邦凭借这枚玉玺,成功摆脱了"草莽英雄"的标签;而缺少玉玺的统治者,则始终难以摆脱"自立"的争议。这种象征逻辑在三国时期表现得更为淋漓尽致。

东汉末年,曹操"挟天子以令诸侯"的政治策略之所以奏效,除了汉献帝这一"人形道具"外,手中掌握的传国玉玺同样功不可没。通过控制玉玺,曹操得以在发布诏令、册封诸侯时占据形式上的主动,使各路诸侯的反抗都显得师出无名。与之形成鲜明对比的是刘备,尽管他自称"中山靖王之后",打着"兴复汉室"的旗号,但因始终未能获得传国玉玺,其称帝行为始终被孙权等势力质疑为"伪帝自立"。这种合法性焦虑甚至影响到蜀汉内部的凝聚力,成为其政权先天不足的隐患。

从子婴献玺到三国争玺,短短数百年间,传国玉玺已从一件皇家器物升华为天命传承的物化象征。它的存在,使得中国古代的政权更替不再仅仅是武力的较量,更成为一场关于"正统性"的符号争夺——而这,正是玉玺能够穿越千年历史,始终牵动帝王心的根本原因。

传国玉玺在特殊政权的合法性建构中,往往扮演着“临门一脚”的关键角色。这种作用在隋唐至五代时期表现得尤为显著,武则天的称帝之路与五代十国的正统性乱局,恰如一枚硬币的两面,折射出玉玺作为“皇权身份证”的杠杆效应。

作为中国历史上唯一的女皇帝,武则天的统治从一开始就笼罩在“牝鸡司晨”的争议中。传统男权皇权体系对女性称帝的天然排斥,让她的政权合法性备受质疑。然而,传国玉玺的掌握为她提供了重要的“政治背书”。通过正式持有这枚象征天命的玉玺,武则天在礼制和法理层面为自己的统治披上了正统外衣,至少在表面上压制了部分反对声音,为武周政权的稳定争取了时间。

与之形成鲜明对比的是五代十国时期。随着传国玉玺在战乱中下落不明,中原大地陷入了前所未有的“正统性危机”。短短数十年间,后梁、后唐、后晋等政权更迭频繁,每个割据势力都标榜自己是“天命所归”,却因缺乏玉玺这一核心信物,始终无法获得广泛的政治认同。这种“无玺可依”的局面,使得各政权的合法性声明如同空中楼阁,不仅加剧了军阀混战,更让民众对“正统”的认知陷入混乱,成为五代时期政权短命的重要诱因之一。

玉玺的合法性杠杆效应在此显现:对武则天而言,玉玺是打破“男权皇权”传统的工具;对五代十国而言,玉玺缺失导致“正统性锚点”消失,加剧割据混战。这种“有玺则稳,无玺则乱”的现象,深刻印证了传国玉玺在古代政治生态中的特殊价值。

核心谜题:为何“自制玉玺”无法取代传国玉玺?历史独特性:无法复制的“时间胶囊”传国玉玺最核心的独特性,在于它是一个承载着千年历史记忆的“时间胶囊”。从战国时期卞和献玉的悲壮传说开始,和氏璧的故事就在民间被赋予了“天赐宝物”的神圣色彩,这种“灵气”随着玉玺的诞生渗透进每一道纹路。当秦始皇用它刻下“受命于天,既寿永昌”时,这枚玉玺便不再只是一块玉石,而是成为开国权威的物质载体——它见证过秦汉的统一强盛,经历过三国乱世的颠沛流离,更被历代帝王视为权力传承的血脉象征。

这种历史积淀构成了无法逾越的壁垒:即便有人能复刻出一模一样的材质、刻字和形制,也永远缺失了从卞和泣血献玉到隋唐盛世传承的“集体记忆”。就像现代有人拿着高仿奥运金牌招摇过市,只会沦为笑柄,自制玉玺在民众眼中就是“山寨货”——它或许能模仿外在形态,却复制不了从战国到明清的两千年历史赋予的神圣性1。

民众对“唯一天命信物”的认知早已根深蒂固。在传统观念里,只有那枚历经沧桑的传国玉玺,才是“君权神授”的终极证明。这种集体共识使得任何割据政权自制的印章,即便工艺精湛,也只能被视为地方势力的象征,而非天下共主的凭证。就像和氏璧的传说在民间神乎其神,刻成的玉玺自然也被认为“沾有灵气”,这种源于历史传承的独特性,正是自制玉玺永远无法企及的核心竞争力。

文化心理:传统延续性与“正统”认同古代中国社会对传统与历史延续性的重视,构成了政权合法性的深层文化心理基础。新政权若想真正站稳脚跟,关键在于让民众相信它是“前朝正统的继承者”,而非“凭空出现的篡位者”。这种认知直接关系到统治的稳定性——当民众认为政权是历史脉络的自然延续时,反抗情绪会显著降低;反之,若被视为“打破传统的闯入者”,则会面临巨大的舆论压力与反抗风险。

传国玉玺正是这种“正统传承”的核心象征物。作为历经朝代更迭的“前朝信物”,它像一条无形的纽带,将新政权与历史上的正统王朝连接起来,赋予其“继承而非颠覆”的形象,降低统治阻力;例如,刘邦从秦王子婴手中接过玉玺,便向天下昭示汉王朝是秦制的合理继承者;即便如曹丕代汉,也需通过“禅让”仪式获得玉玺,以完成“天命转移”的文化表演。这种心理暗示能有效稳定人心,减少反对声音,降低统治阻力1。

相反,若新政权选择自行制作新玉玺,则无异于“另起炉灶”,彻底打破了这种历史延续性。在重视“天命传承”的古代社会,此举极易被贴上“篡位”的标签,直接挑战民众根深蒂固的“正统”认知。例如,五代时期的后梁太祖朱温因未获传国玉玺,即便称帝仍被后世视为“篡唐逆贼”,其政权合法性始终受到质疑。

更深层来看,印章在中国文化中具有至高地位——从战国时期的贵族私印,到秦朝确立皇帝“玺”的独尊地位,传国玉玺已成为所有印章的顶峰。它的权威并非来自材质或工艺,而是由千百年的历史积淀与文化认同层层堆积而成:秦的统一、汉的强盛、唐的辉煌……这些王朝的正统性通过玉玺的传递不断叠加,最终让这方玉印成为“天命所归”的物化象征,这种厚重感绝非任何新制印章能够比拟。

传国玉玺的核心价值,正在于它用物质形式承载了“正统不绝”的文化信念——每个获得玉玺的王朝,都通过这方玉印向世人宣告:自己不是历史的断裂者,而是文明血脉的延续者。这种心理认同的构建,是古代政权降低统治成本、巩固合法性的关键密码。

玉玺的传承困境与历史争议乱世中的守护:玉玺的保护与流失在古代皇权体系中,传国玉玺绝非普通的玉石印章,而是被历代帝王视为**“政权命脉”**的神圣象征。为守护这份象征,皇宫中设有专门官员掌管玉玺,平日里它被珍藏在精致的匣盒中,除皇帝本人及少数心腹重臣外,任何人都无权触碰。这种近乎严苛的保护机制,本质上是对“天命所归”这一政治合法性的极致捍卫。

然而,当太平盛世被战火撕裂,玉玺的命运便与王朝的存亡紧紧捆绑。每逢战乱,皇帝宁可舍弃宫阙珍宝,也要将玉玺随身携带——安史之乱中唐玄宗的逃亡历程,正是这一逻辑的生动注脚。当叛军攻破长安,唐玄宗仓皇西逃四川时,怀中紧揣的并非金银细软,而是那枚象征天命的玉玺。他深知,一旦玉玺遗失,便可能被解读为“上天收回天命”的征兆,进而引发民心动摇、政权瓦解的连锁反应。

天命转移的恐慌:古代帝王对玉玺的执着,源于其背后的政治哲学——玉玺是“君权神授”的物质载体。丢失玉玺,无异于向天下宣告王朝失去了上天的庇佑,这对依赖“天命”维系统治的古代政权而言,几乎是致命的打击。

从长安到蜀道的颠沛流离中,那枚小小的玉玺承载着远超其重量的意义。它不仅是一件文物,更是维系军民信心的“精神图腾”。唐玄宗的选择,揭示了一个被历代统治者奉为圭臬的真理:只要玉玺还在,政权的“根”就还在;一旦玉玺易主或遗失,王朝的合法性便会瞬间崩塌。这种对符号价值的极致追求,正是中国古代政治文明中“象征治国”理念的深刻体现。

传国玉玺的千年流转,恰似一部浓缩的中国皇权合法性构建史。从秦始皇手中那方刻着“受命于天,既寿永昌”的玉印开始,它的象征意义便在历史长河中不断演变:最初是帝王巩固个人权威的权杖,到汉代以后逐渐成为政权正统性的“加密印章”,最终在无数次王朝更迭中,沉淀为对“民心认同”的无声叩问。

这枚小小的玉玺,价值从不在其玉石材质或雕工技艺,而在于它承载着古代社会对“稳定秩序”和“合法权力”的集体想象。正如历史所揭示的,当乱世中群雄逐鹿时,争夺玉玺的本质,从来不是争夺一件文物,而是争夺民众心中对“正统皇权”的心理认同——唯有掌握这枚凝聚了传说、历史与文化的信物,才能让天下人相信“天命所归”,从而实现政权的稳定过渡1。

这种从“天命”神权到“民心”世俗的合法性逻辑转变,恰恰折射出古代政治智慧的深层演进:当统治者逐渐意识到“水能载舟,亦能覆舟”,玉玺便不再只是上天意志的冰冷象征,而成为连接权力与民众的情感纽带。它的存在,本质是为了回答那个贯穿中国历史的核心问题——“凭什么由你统治?”

如今,在现代博物馆的展柜里,传国玉玺的仿制品静静陈列,玻璃外的我们仍能从中读懂那份跨越千年的政治密码。它提醒着我们:任何权力的长治久安,终究离不开对人心的敬畏与对秩序的守护,这或许正是玉玺文化留给当代最珍贵的启示。

评论列表