近日,哈萨克斯坦一档电视节目中,主持人比较中哈边境两侧相邻城市,犹如两个完全不同的世界,主持人严肃地提问,“为什么哈萨克斯坦灾难性的落后于中国?”

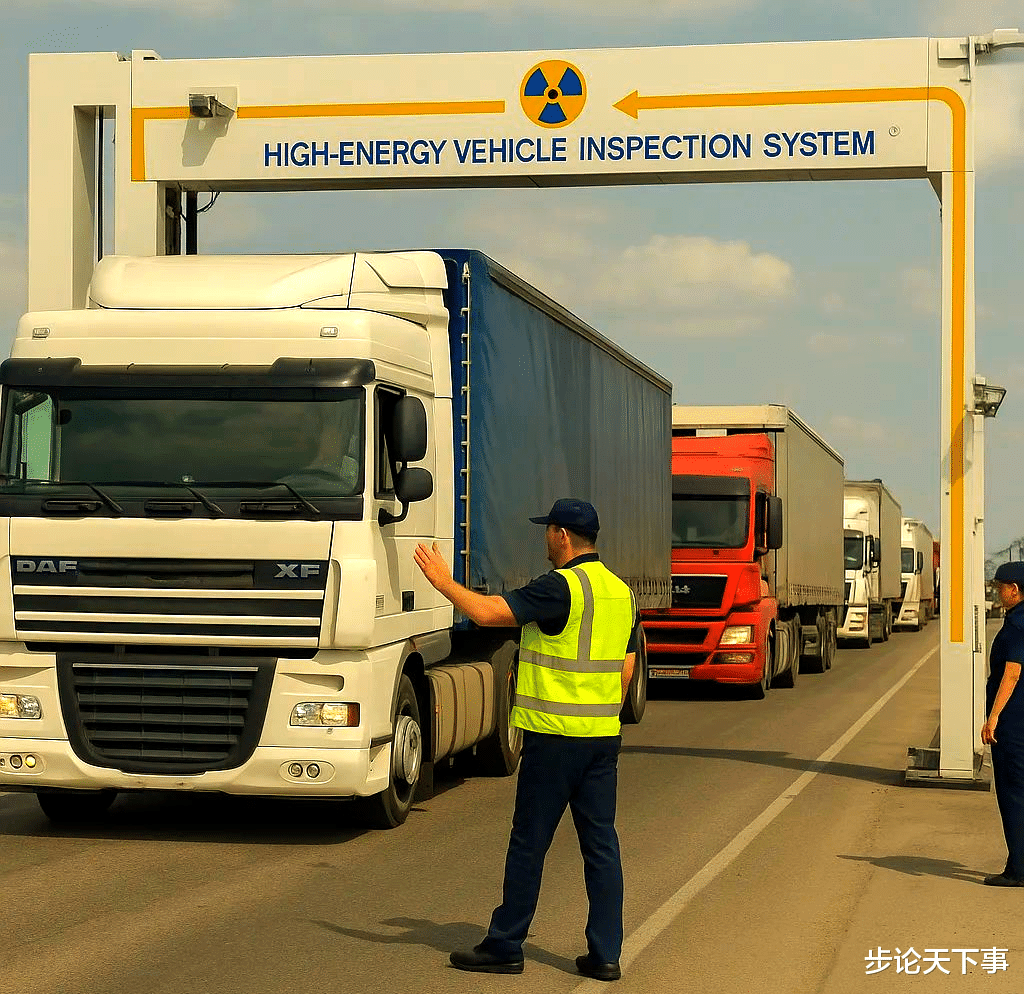

一、边境线的直观答案:发展落地的具象对比其实这个问题很好回答,从边境口岸的建设就能看出来。中国霍尔果斯从红砖平房国门演进至第六代现代化口岸。反观哈萨克斯坦,还是数十年前的老旧建筑,两者不可同日而语。

再说边贸,2024年的时候,仅仅是中欧班列承载的贸易额就已经突破了千亿大关,原本不足400辆列车,到现在直接飙升20多倍,达到惊人的8730列。相当于每天就是接近300列火车发往欧洲。

再看哈萨克斯坦,别说边境建设,就是阿拉木图,也是一言难尽。虽然拥有228万人口,但城市建设标准竟然仅相当于咱们20世纪初的水平,看看济南老城区,基本上就是阿拉木图的翻版。

反观中国乌鲁木齐通过持续基建投入,已形成远超中亚城市的综合承载力。更关键的是,霍尔果斯国际边境合作中心 5000 万人次的跨境流动数据,印证了 “发展” 从来不是孤立建设,而是开放生态的系统构建。

制度效能的根本差异

中国 “集中力量办大事” 的制度优势,在基建领域体现得淋漓尽致。反观哈萨克斯坦,6000 多家准官方企业占据资源却效率低下,政府补贴占居民收入比例从 14%升至23%,既挤压了私营经济活力,又削弱了发展内生动力。这种制度差异直接转化为发展动能:中国能十年如一日推进 “一带一路” 基础设施联通,而哈萨克斯坦虽同为丝路沿线国家,却因政策稳定性不足难以持续发力。

资源转化的路径分野

哈萨克斯坦坐拥能源矿产优势,却陷入 “资源依赖陷阱”——2024 年经济增速因原材料开采停滞降至 4.1%,2026 年恐进一步下滑至 4.5%。中国则通过 “资源互补 + 产业升级” 实现突破:对哈出口从劳动密集型转向技术密集型,2023 年贸易顺差达 837363 万美元,形成 “市场换资源、产业促升级” 的良性循环。这种转化能力的差距,本质是发展理念的差距 —— 前者被动依赖资源,后者主动创造价值。

地理困境的破局能力

作为最大内陆国,哈萨克斯坦的地理短板客观存在:距黑海 700 公里以上,60% 国土为沙漠半沙漠,人口密度仅 7 人 / 平方公里导致劳动力短缺。但地理从来不是宿命:中国新疆同样深处内陆,却通过霍尔果斯等口岸打造 “陆港经济”,用中欧班列突破海洋制约。哈萨克斯坦的真正困境,是缺乏将 “枢纽区位” 转化为 “发展优势” 的战略执行力,反而因欧亚经济联盟的贸易限制进一步受限。

三、“硬道理” 的当代注解:发展是动态系统工程哈萨克斯坦的发展挑战,恰恰印证了 “发展才是硬道理” 的深刻内涵 —— 它不是单一维度的增长,而是开放 + 创新 + 民生的协同演进:

中国用 “双西公路”“中欧班列” 破解地理限制,哈萨克斯坦却因物流成本高企错失贸易红利;

中国以数字经济赋能实体经济,哈萨克斯坦虽实现 92% 政务线上化,但制造业升级缓慢,2025 年增速仅 6.1%;

中国通过 “共同富裕” 平衡区域发展,哈萨克斯坦却因城乡人口从 49:51 逆转为 62:38,加剧资源分配失衡。

值得注意的是,73% 哈萨克斯坦民众对中国抱有好感,79% 支持深化对华合作,这恰恰说明:发展差距并非不可逾越,关键在于是否能找到符合国情的 “硬道理” 实践路径 —— 不是照搬模式,而是学习那种以人民为中心、以开放促改革、以创新破瓶颈的发展方法论。

评论列表