文/原铁一师 洪承惠

刘洪1969年出生在成都,他是乘坐成昆铁路长大的成都孩子。他感恩成昆铁路,爱上了成昆铁路,爱得让人难以想象。他是民营企业的合伙人之一,主要靠制作模型手艺谋生,却把业余爱好做到了极致。他将大部分时间奉献给了成昆铁路,他战胜了无数艰难险阻三次完整地徒步成昆线。

第一次花了四年时间行走完成昆线,完成了1090个线路标的拍摄,隧道、桥梁、车站的普查。

第二次完成2300多个涵洞的普查,发现并拍摄了反映时代背景的图案、标语。

第三次完成了沿线烈士陵园的调查、清理与拍摄。

在沿线烈士陵园的调查与拍摄中,他看见长眠于铁路两侧的牺牲者,在这里长眠了几十年。半个世纪过去,能够留下一个碑、一个名字的,已属不易,还有一部分风化的石质墓碑,上面连一个字都没有了,他们,已经随风随雨、顺着阳光,而去……

有一天,他突然发现,还有那么多活下来的建设者也都是创造奇迹的无名英雄啊!他作了个大胆的决定:“我要去寻访参与过成昆铁路建设的,尚健在的人员!他们包括:设计者、施工者、运营人员,五六十年过去了,我急切地想知道他们在哪里?找到他们、走近他们,与他们面对面、去倾听他们的声音……”

刘洪说:当年,正是靠着他们双脚,一步一个脚印地勘测设计、转战各个工地;正是靠着他们双手,一镐一锹地逢山凿路遇水架桥,修筑出这一条震撼世界的铁路。我思考很久,近几年,老兵走了的噩耗频频传来,必须立即行动与时间抢速度。除了采集留下他们的影像、声音之外,何不把他们的手印、脚模以及亲笔签名,都汇集在一张宣纸上面呢?这是建设者们最后能够留给我们后辈的最珍贵的实物载体!让他们存在纪念馆中,也不会随风随雨,顺着阳光而去。

成昆铁路的建筑里程1083公里。为了纪念1083,他决定将要在全国范围内采访1083名参与成昆铁路的建设者,包括各个省、市、自治区的市、区、县、乡镇的建设者代表。功臣也好,平凡亦罢,只要是当年建设的参与者,在刘洪眼里,他们都是伟大奇迹的创造者,伟大壮举的践行者,要尽可能广泛采集记录下他们。

1083是非常有意义的数字,也是一个无比艰难的任务。比如,2024年8月14日,刘洪从成都开车510公里到达云南省昭通县大关镇,找到两位铁道兵老兵访谈,录像、拍照并作了手足印。三伏天冒着高温,来回开车1000多公里,花了三天时间才采集了2位老兵的手足印。值得吗?刘洪说:许多老兵都已进入耄耋之年,每一个机会都要抓住。

2004年8月15日,刘洪去云南大关镇采访二位老兵的合影

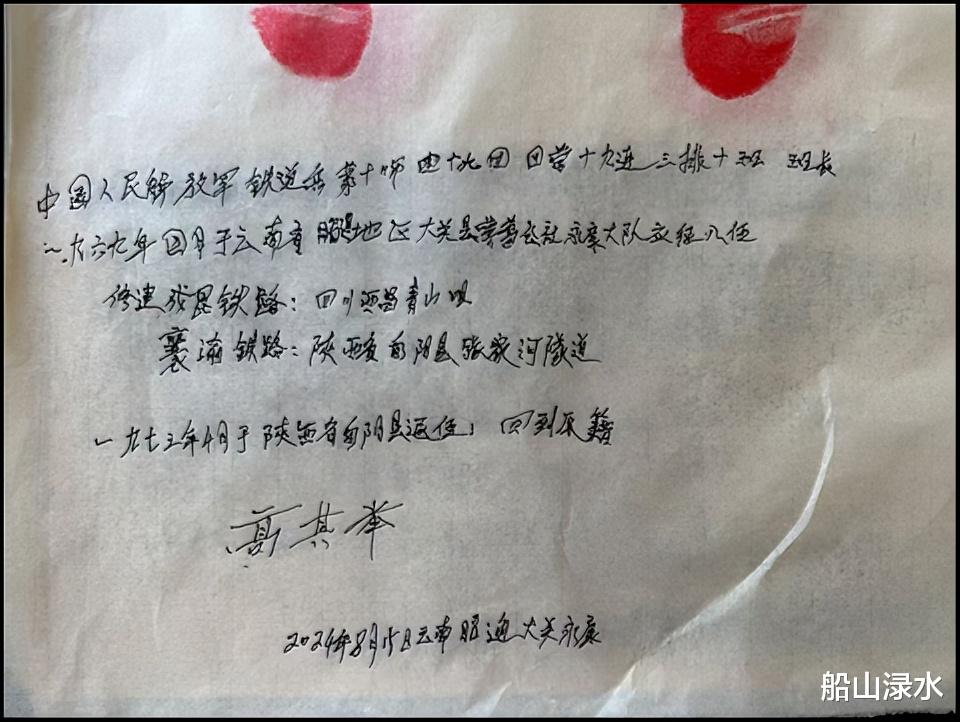

老兵高其举在手印足印下面的亲笔留言与签名

作者简介:

洪承惠,1944年7月出生,1962年自上海复旦大学工农预科应征入伍。铁道兵一师历任战士、班长、干事,参加了成昆铁路大会战。1978年转业,历任上海市杨浦区人民政府科员、镇长、街道办主任等职。2004年8月退休,耗时18年,写作、出版了纪实作品《成昆铁路大会战》、《铁道兵决战成昆线》。

健在的建设者都已进入古稀之年,分布在全国各地,如何能一个一个地联系上他们,再一个一个地上门采访,直至实现1083的目标,得跑多少个二万五千里长征哪!得投入多长的时间、多大的体力、多大的财力呀!这不也是一项壮举吗?

他说:未来,要将建设者的影像、手足印作为成昆铁路“纪念馆”重要藏品,进行陈展,让他们永世长存。

成昆铁路是一座丰碑,刘洪要为这条英雄之路建一座“纪念馆”而贡献自己的全部力量。

【责编 原铁七师老兵 杨春林 参与成昆铁路 襄渝铁路建设】

2025年10月16日