在通往氢能社会的道路上,有一种金属被誉为“天然的气体守门人”——钯(Palladium)。这种银白色金属能有效阻挡几乎所有气体,唯独让氢气自由穿透。凭借这种卓越的选择性,钯成为生产高纯氢气过程中最理想的过滤材料之一。

如今,基于钯的膜材料已在半导体制造、食品加工、化肥生产等领域得到商业化应用。这些膜通常工作在中等温度条件下,用于将混合气体中的氢气分离提纯。但一旦温度升至约 800 开尔文(约 527°C)以上,传统钯膜往往会出现结构失稳、表面断裂或熔滴化的现象,从而失去分离性能。

而麻省理工学院(MIT)的一项最新研究突破了这一瓶颈。MIT 工程师团队研发出一种能够在更高温度下依然保持稳定性能的新型钯基膜。这项创新成果已发表于 Advanced Functional Materials《先进功能材料》期刊。

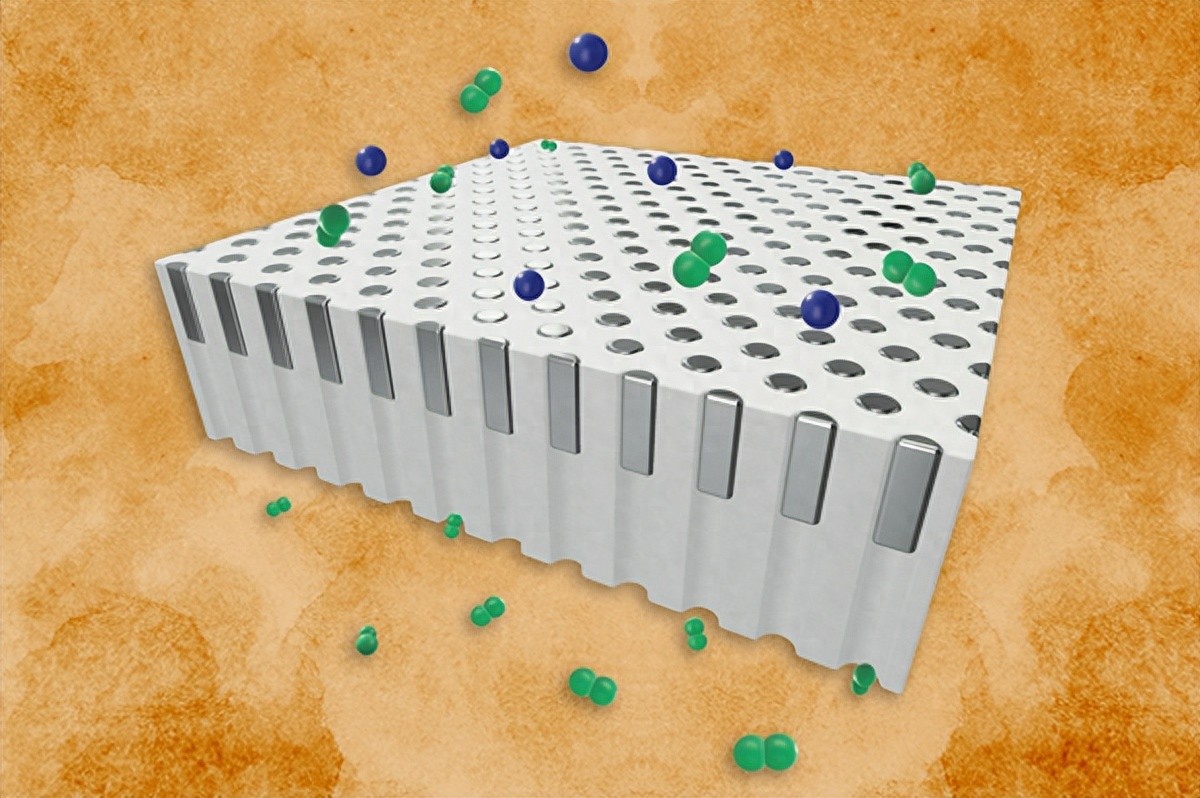

不同于传统的“连续薄膜”结构,MIT 团队的设计灵感来自一个看似简单的想法:让钯以“塞子”的形式嵌入多孔材料的孔隙中。

这种“插栓式”设计的优势在于:当温度升高时,钯原子自然会收缩、重新排列,以降低表面能。如果膜是连续的薄层,收缩会导致断裂或空洞;而如果钯已经以“颗粒塞子”形式稳定嵌在孔隙中,其表面能已接近最低,结构反而更加稳固。

研究团队在实验中使用了孔径约 0.5 微米的多孔二氧化硅基底,并在其孔内沉积钯。随后,他们抛光表面,去除多余的钯层,仅保留嵌入孔中的钯“塞子”。

经过多轮高温测试后,研究人员发现:这类膜在高达 1,000 开尔文(727°C)的极端环境下,仍能稳定运行超过 100 小时,不仅未出现降解迹象,还保持了出色的氢气分离性能。相比传统膜材料,耐热性提升了至少 200 开尔文。

论文第一作者、MIT 机械工程系博士 Lohyun Kim(2024届)表示:“传统钯膜一般在 800 开尔文左右就开始退化,而我们的插栓设计能让钯在更高温下保持完整和高效。”

这种新型膜的出现,有望让多个氢能生产工艺更紧凑、更高效。

目前主流的制氢方式包括蒸汽甲烷重整(SMR)和氨裂解(Ammonia Cracking)。这两种技术都需要在高温环境下分离出纯氢。过去,因钯膜无法承受高温,工程师必须在制氢反应后冷却气体,再通过膜分离氢气。这一“冷却-分离”步骤不仅耗能大,还需要额外的设备。

MIT团队的新设计让膜可直接贴近反应器高温端使用,免去了冷却装置。MIT机械工程系教授、J-WAFS 实验室主任 Rohit Karnik 解释说:“如果能让膜在靠近反应器的高温区工作,就能大幅提升能效,让未来的氢能系统更紧凑、更经济。”

这项研究最初源自 MIT 能源倡议(MITEI)与 Eni S.p.A. 合作的聚变能项目。

在未来的聚变电站中,氢的同位素——氘(deuterium)和氚(tritium)——将在高温反应堆内发生核聚变,产生能量。为了维持反应稳定,系统必须持续分离并循环使用氢同位素,同时去除杂质气体。如果能在反应高温下直接进行气体分离,无需冷却,就能显著简化系统结构并提升能效。

此外,研究团队指出,这种高温钯膜也适用于更现实的氢能产业场景。例如:蒸汽甲烷重整(SMR):传统工艺需多级设备与预处理环节,而若采用新型膜反应器,天然气中的氢气可直接在高温下被分离提取,大幅减少能耗与设备成本。氨裂解(Ammonia Cracking):氨被视为理想的氢载体,可在液态状态下安全运输至加氢站。到站后,通过膜反应器裂解并提取氢气,即可直接供燃料电池使用。该反应通常运行在 800 开尔文左右——正好落在 MIT新膜的工作区间内。

“我们展示了一种新思路:与其做成连续薄膜,不如通过离散化的纳米结构设计,使其在高温下更稳定。”Rohit Karnik 表示。

研究人员强调,目前的成果是概念验证阶段。下一步将继续进行长时间、真实工况下的耐久性测试,以评估其在工业反应器中的可行性。未来,如果该工艺能够量产化,不仅能提高氢气提纯效率,还能降低材料成本,让绿色制氢更具经济性。

原文链接:

1.https://news.mit.edu/2025/palladium-filters-could-enable-cheaper-more-efficient-generation-hydrogen-fuel-1001