俗话说“盛世和尚满街走,乱世道士下山来”,这个略带调侃的说法背后,其实藏着两大宗教对社会问题截然不同的处理哲学。

今天我们就来聊聊:为什么佛教在盛世更活跃,却在乱世选择隐退?为什么道教总在盛世默默修行,却在乱世挺身而出?以及——为什么道教才是真正被低估的「社会担当」?

一、历史密码:乱世道士下山,盛世和尚入世

翻开史书,我们会发现一个有趣的规律:每当山河破碎、民不聊生时,道士们往往背着药篓、拿着拂尘出现在战场上;而当国泰民安、歌舞升平之际,佛教寺庙却如雨后春笋般遍布神州大地。

道教作为土生土长的中国本土宗教,从诞生那一天起,其骨子里就刻着“家国同构”的基因。

从姜子牙助武王伐纣,到张良运筹帷幄助刘邦定天下,再到诸葛亮“鞠躬尽瘁死而后已”,道教人物始终活跃在历史转折的关键时刻。

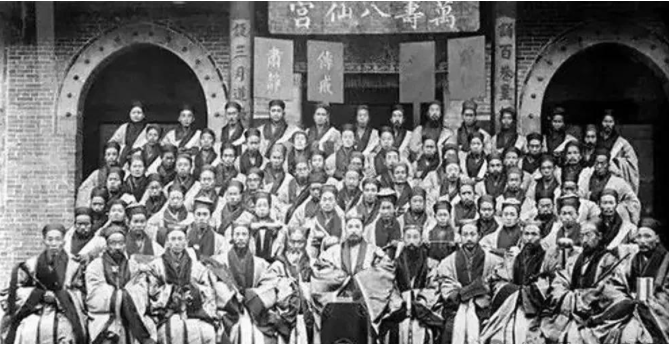

抗日战争时期,武当山道士李圆通道长率弟子下山,为八路军提供情报、救治伤员;茅山道士黎遇航组织“道教抗日救国军”,在枪林弹雨中护送百姓转移。1937年八仙宫道者皆兵,胜利后只有两人归来。这些故事,至今仍被当地老人传颂。

除此之外,道教还有着赈灾济世的传统。道教认为“天道无亲,常与善人”,历史上每逢饥荒,道观往往化身临时粥厂。如清代龙门派道士王常月,曾在华北饥荒时散尽观中积蓄,救活数万百姓。

而佛教呢,作为一个舶来品,自东汉传入中国后,在乱世中靠“因果轮回”、“来世解脱”的教义抚慰人心,但真正繁荣广为传播却是在盛世。

佛教在唐朝贞观年间迎来了它的第一个黄金时代。唐玄奘天竺取经归来后,佛教寺院不仅是信仰中心,更是文化交流的枢纽。长安的大雁塔、洛阳的龙门石窟等,都是盛世佛教艺术的结晶。而这些如果没有强大的人力物力作为后盾,是不可能完成的。

而到了南北朝时期,佛教因过度扩张引发“三武一宗灭佛”,寺院被拆、僧尼还俗。这说明以佛教的秉性,在乱世易成政治和阶级斗争的牺牲品,而”苍天已死,黄天当立“是佛教永远喊不出来的口号。

二、教义差异:济世与超脱的分野

道教像入世的侠客,胸怀天下;佛教则如出世的隐士,两耳不闻窗外事。这种差异,从两者的核心教义就能看出。

道教以「啬」济世,主动担当。道家讲“啬”,即珍惜资源、主动作为。老子说“圣人无常心,以百姓心为心”,要求修行者把百姓的疾苦当作自己的责任。其所提倡的“无为而治”,实际讲的是统治者要顺应社会发展的客观规律,该歇着的时候歇着,该干的时候那就撸起袖子加油干!

在人类科技历史上,火药的发明、中医的发展,都与道教炼丹术密切相关。葛洪的《肘后备急方》、孙思邈的《千金方》,至今仍是中医经典。

从生态智慧上来说,道教主张“天人合一”,反对过度开发。现代道教团体如广州黄大仙祠,积极参与“绿美广东”行动,组织信众植树护林。

相对应的,佛教以「空」超脱,是被动应对。 佛教强调“缘起性空”,认为世间万物皆为虚幻。这种哲学在盛世能提供心灵滋养,但在乱世则易陷入消极避世。对个人来说,在经历逆境时,佛教的思想能给人提供逃避现实的合理情绪价值。

从慈善的角度来说,佛教虽然也有“布施”的传统,但佛教更侧重精神层面。如台湾慈济基金会虽行善无数,但其“人间佛教”理念仍以解脱为终极目标。“王侯将相,宁有种乎?”则是佛教想都不敢想的大逆不道之言。

佛教从来都是在盛世榨取社会财富为己用,这种精致利己主义行为也给佛教带来反噬。历史上佛教多次因财富积累引发皇权猜忌,如北魏太武帝灭佛时,寺院被查出私藏兵器、藏匿妇女,最终招致灾祸。

三、佛缘当道:为何大众更亲近佛教?

说到这,有朋友可能要问了,按你说的,明明道教更有社会责任感,那为何现在许多人自称“有佛缘”呢?而且还是许多社会生活经历比较丰富的人。其实这与释、道两者的传播策略密切相关。

佛教在传播的过程中,更注重仪式感与直观性,他们的宣传资料讲究给受众带来强烈的视觉冲击。

佛教艺术如飞天壁画、鎏金佛像,以强烈的视觉符号引发共鸣。唐代“昆仑儿骑白象”烛台,将异域风情与佛教元素结合,都是文化传播的经典案例。

在推广文案方面,佛教主打一个简单易懂,例如“阿弥陀佛”、“菩萨保佑”等口头禅是朗朗上口,因果报应、轮回转世的故事妇孺皆知,这些都不需要受众有多少文化修养,也不需要太高的智商和悟性。话说回来,佛教在这方面的成功经验,的确是我们现在应该学习的。

而道教呢,则恰恰相反——门槛高,传播含蓄,有不小的哲学深度。《道德经》“玄之又玄”的表述,不但让普通信众望而却步,甚至到今天,一些所谓的国学专家也都还争论不休,但是你看到有任何一个道士来解读《道德经》吗?

所以,道教修行可不是念个“无量寿”就行了的,其内丹术、符箓法等,是需要长期学习才能入门的。

与佛教的张扬不同,道教一贯是低调行事。道教主张“和光同尘”,不事张扬。现代道教团体如广州三元宫,坚持每月为环卫工提供免费斋饭,却几乎看不到在任何媒体上宣传。

除了两个宗教本身的核心价值观不同之外,不同时代社会心理的不同,也导致了二者截然不同的社会特征。

正所谓盛世求心安,当某些商人通过带血的第一桶金发家之后,当大部分普通老百姓衣食无忧时,就倾向于追求精神寄托了。而佛教的“放下执念”“活在当下”,恰好契合这种需求。

道教的“济世救人”是需要付诸行动的,而佛教的“来世福报”则能给予你即时的心理安慰。就好比跑步和刷视频都能产生多巴胺,都能让人产生快感,但是现实中大多数人都会选择刷视频。

有朋友曾问海狼花,是不是因为道教发源于青城山,你是四川人的原因,你才推崇道教。其实不然,海狼花是个唯物主义者,无宗教信仰,但是也打心里认为——被路人忽视的道教,才是与中华民族价值观相符的社会文化。

从姜子牙到丘处机,从抗日战争到乡村振兴,道教始终用行动诠释着“为生民立命”的担当。它不像佛教那样用华丽的仪式吸引信众,却在每个历史关头默默守护着华夏文明的火种。道教人物的出名,都是在民族危亡之际,从没有出过像释永信那样欺世盗名的“盛世名人”。

所以,下次当你路过道观时,海狼花建议你不妨进去坐坐。听听道长讲讲“清静无为”背后的济世情怀,看看那些被岁月侵蚀的石碑上记载的赈灾故事。你会发现:真正的社会责任感,从来不是喊口号,而是像道教这样,把「救人」刻进骨子里,把「担当」融进血脉中。

你听过或者见过哪些道教济世的故事?欢迎在评论区分享,让更多人看到被低估的道教精神!

评论列表