凯里,地处贵州省东南部、黔东南苗族侗族自治州西北部,有“苗岭明珠”之美誉。

1860 年《北京条约》签订后,法国传教士借 “合法传教” 特权,在贵州大规模建教堂和修道院。1905 年,法国人在凯里建立童贞圣母院,并以教堂为中心,向周边各民族的聚居区渗透,通过开设教会学校、医院吸纳教众。本组图片由法国传教士拍摄于上世纪二十年代初,真实记录了一百多年前凯里百姓的生存状况。

凯里古城

1920年代,一群当地百姓站在凯里古城墙前,人群后排有一个戴着鸭舌帽的男子,穿着打扮和其他人格格不入。凯里古城最早建于明正德十一年(1516 年),最初为土城,设有四门。图中的石头城为清乾隆四年(1739 年)所建,墙高一丈,东、西、南、北开有四座城门。

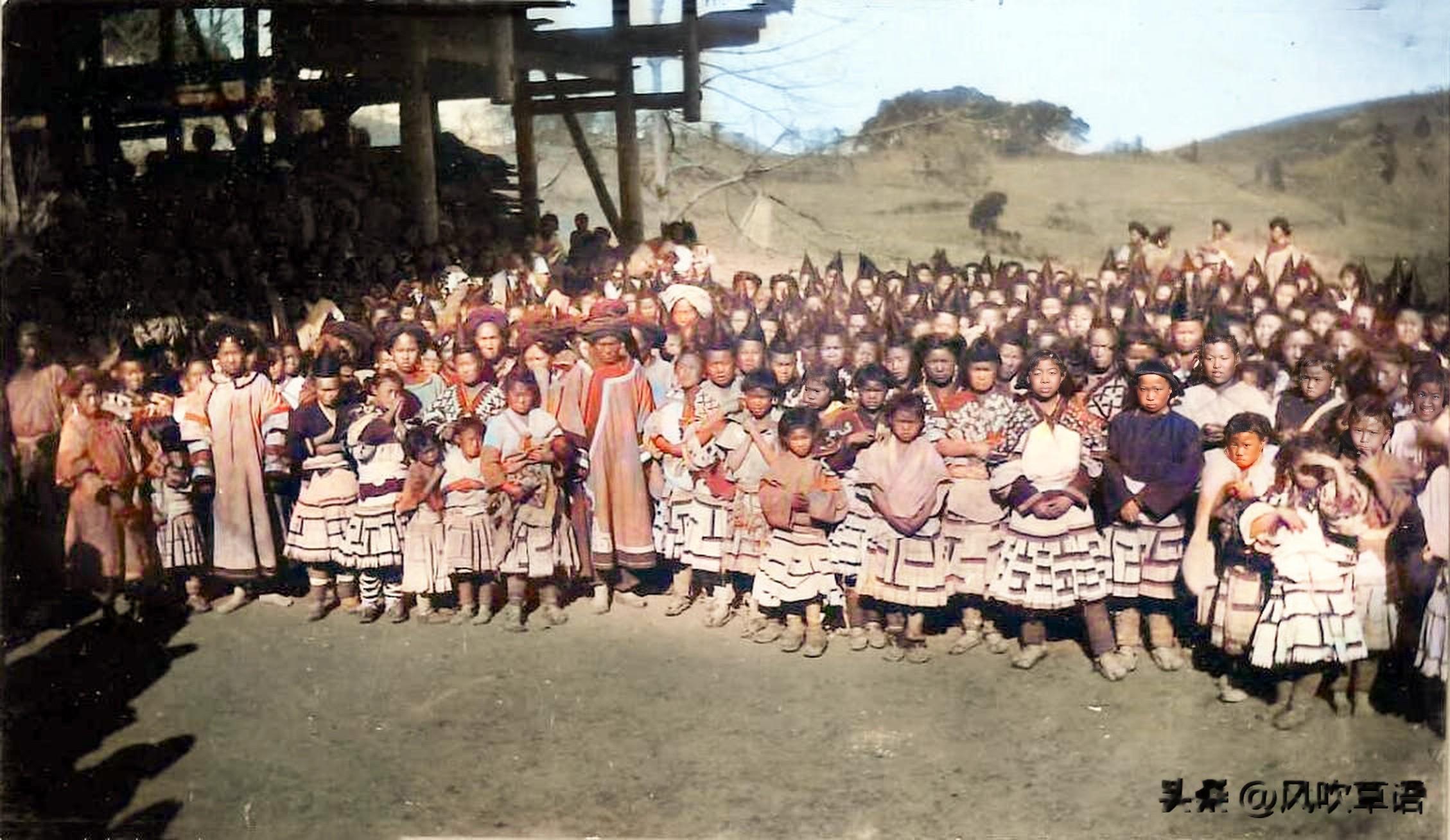

聚会

当地百姓在一座木建筑下聚会。这张照片因保存不善,出现了部分破损,但并不影响人物的呈现,反倒有一种特别沧桑的感觉。

女子

在建筑下聚集的当地女子,有老人、年轻的姑娘,还有一些小女孩,她们身穿各式各样的民族服装,自觉聚集在一处。

男子

在树林间的一片空地上,当地的男人蹲在地上合影。太阳很强烈,有的人在用手里的经书或手掌遮挡着阳光。

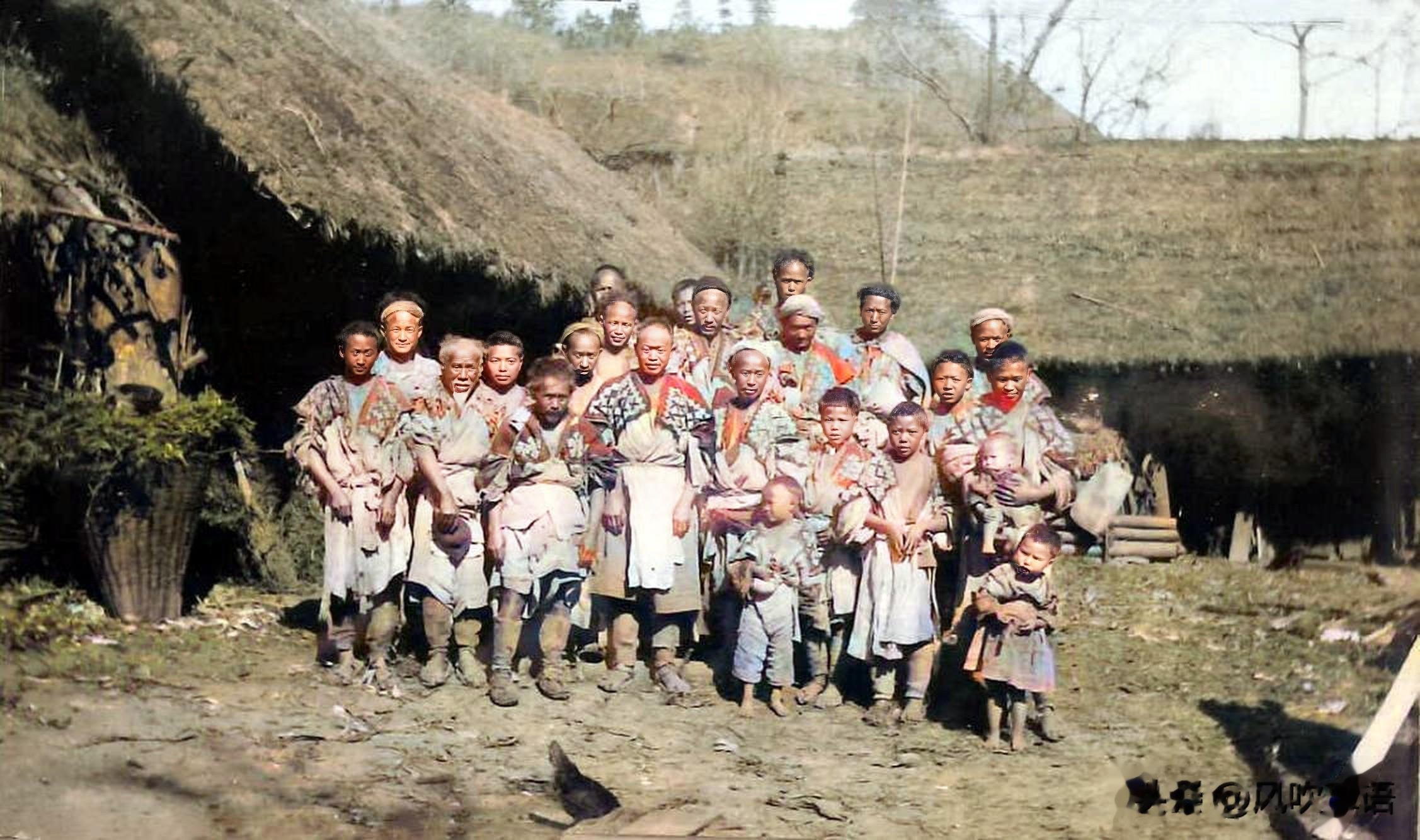

房屋

一群当地男子站在他们的住所旁边,他们所居住的都是茅草屋,看着比较简陋。那时候生活很苦,为了照相,大家都穿上了最好的衣服,但脚下几乎都是草鞋,孩子们基本上都光着脚。

妇孺

很显然,摄影师是有计划地、用相机分类记录下当地百姓的影像。这是一群妇女和儿童在茅草屋前的合影。他还在注释中说明:画面中留着圆髻发型的表明该女性已经是一位母亲。这张照片同样出现了部分缺失,但同样不影响人物的呈现,让人怀疑是出于某种原因有意为之。

仡佬族女子

凯里是一个多民族聚居地,苗、侗、汉、仫佬、畲、布依、水、彝等三十多个民族在此和睦相处。图为一名穿着传统服装的仡佬族妇女站在建筑前的台阶下。

苗族女子

穿着百褶裙的苗族姑娘,在图片原始的注释中,特别说明这些裙子的裙褶多达二十四层。百褶裙是苗族女装的代表款式,用多幅自织窄布拼成。是苗族的标志之一。

合影

一群水族和苗族妇女的合影,她们穿着各自的民族服饰。虽然有所不同,但从中我们也能寻找到相互影响的蛛丝马迹。

城里人

几名身穿不同民族服装的城内百姓站在一栋建筑前,站在最前面的两位是本土传教士。人群身后的房屋很精致,走廊上停着一顶轿子,一条黑狗在旁边觅食。

乡下人

一群从乡下来的青年人站在凯里城墙下,因为是远道而来,他们手里拿着斗笠或者雨伞。其中大多数人都是垂着头,不敢直面镜头。

四青年

这是四个从山地村落来到城内学习的苗族青年,图片旁边的文字解释说,他们来到城内的目的是“学习阅读上帝的话语,以便教导他人”,显然是前来参加培训的。

传教者

这是法国传教士在凯里培养的骨干成员,其中一人捧着经书,他的妻子站在身后,并将一只手搭在他的肩膀上。另外两人抱着孩子,一群壮汉站在后面作背景。

宣讲

这种照片反映的是当然传教士布道的情况。一群人在山坡上的空地上席地而坐,正在听一名顶着斗笠的男子宣讲。

狩猎

当时的中国,很多地方的卫生条件都很差, 身上出现虱子和臭虫是司空见惯的情况。图为一名男子坐在城墙下,另一名男子正在帮助捉头上的虱子。洋人把这种情况戏称为“狩猎”,揶揄之意十分明显。

流浪儿

凯里街头的两名靠乞讨为生的流浪儿童, 蓬头垢面,光着双脚,身上的衣服千疮百孔、破烂不堪。