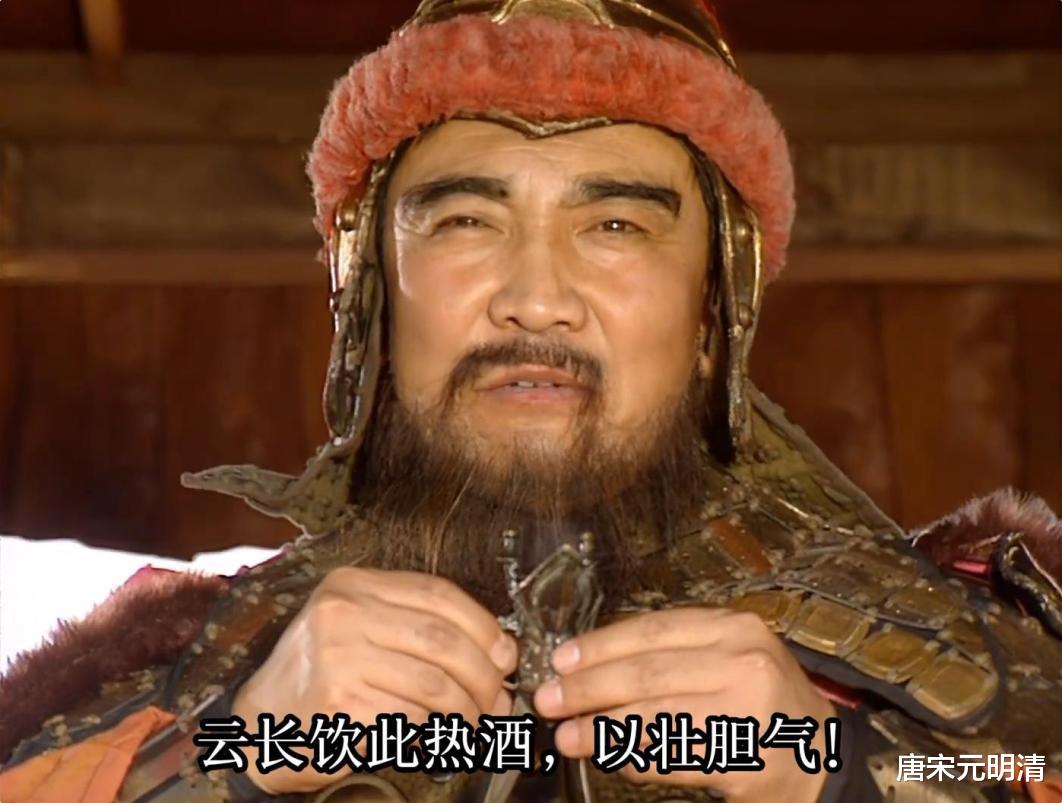

温酒斩华雄是明代罗贯中所著的长篇历史小说《三国演义》第五回“发矫诏诸镇应曹公,破关兵三英战吕布”中的情节,这是表现关羽赫赫武功的第一个重要情节,也是关羽初露锋芒之战,但是这并不是历史事实,历史上他是被孙坚所杀,那么三国演义里面为什么要安排关羽斩华雄而不是历史上的孙坚呢?

其实不光把华雄的人头给了关羽,还把胡轸的人头给了程普,徐荣的人头给了夏侯惇。

讨伐董卓作为讨伐黄巾之后的第二个单元,创作思路依旧是让孙坚和曹操露脸,让刘备露大脸,让其他人不露脸,甚至丢脸——讨伐黄巾单元丢脸的是董卓,讨伐董卓单元丢脸的是袁术。

所以诸侯联军斩获的三颗人头分别给了刘备的第一猛将、孙坚的第一猛将、曹操的第一猛将。

其中华雄这颗人头在历史上真是被诸侯联军斩获的,含金量更高,所以给了关羽。

为了表现华雄的含金量,还把鲍信的弟弟的人头给了华雄,还附赠了祖茂、俞涉和潘凤的人头。

至于胡轸和徐荣,虽然他俩在历史上的分量比华雄重得多,但因为程普和夏侯惇在演义中远不如关羽,所以并没有着力刻画他俩的含金量。

一切的改造都是为总体创作思路服务的。

董卓作为全书第一个成气候的军阀,其势力的构成担负着为演义中的势力构成进行设定的任务,所以他的势力是最清晰的主帅、军师、武将三元结构。

董卓在历史上富有谋略,演义中他的智力被剥离出来了塑造成了军师李儒,董卓在历史上也能打仗,演义中没写他打过的胜仗只写他被张角打得抱头鼠窜的丑态,这下董卓只剩下残暴的性格和野蛮的态度,其形象比历史形象更糟。

董卓势力的智力担当主要是李儒,另外李肃在策反吕布、夜袭孙坚情节中也有智力表现。他俩在杂剧中都有武力,演义设定是谋士动脑武将动手,所以他俩的武力都没得到刻画。

李儒能把“极肥胖”“走及奔马”的董卓当胸撞倒,其身体素质一定非常了不起,绝不是游戏头像中那个干瘦的形象。

李肃担任的是武职,又多次带兵打仗,无疑也有点武力,在杂剧中他的武力相当之高,在历史上他在诛杀董卓时也动手了,但在演义中他从没动过手,连在诛杀董卓时都没动手,他负责的是动脑子欺骗董卓,把动手的任务全交给吕布。

董卓势力的武力担当主要是吕布,他在虎牢关面对关张夹击屹立不倒,称得上虽败犹荣,很多网友喜欢戏言刘备上阵给关张拖后腿了,其实让他上场是给他立功的机会,讨伐董卓单元里没有刘备动脑子的份儿,如果他不上就等于这个单元里他本人什么功劳都没有了,他上阵后三兄弟打败了吕布,并震动董卓使之放弃洛阳,这又是作者给刘备的一个大礼包,他立了这么大的功劳,此时孔融、陶谦就在阵中看着,这是后续青州、徐州情节的逻辑基础。

除吕布外主要就是华雄了,他在这个单元里斩获的人头比吕布还多,并用李肃的计谋打败了孙坚,但孙坚之败的问题主要在不发兵粮的袁术。

吕布用李儒的计谋打败了曹操,但曹操之败的问题主要在按兵不动的诸侯。

孙坚、曹操虽然打了败仗,但他们依旧矫矫不群,他们打败仗一是队友太差,二是对手太强,董卓虽然糟糕但他拥有的是已经成型的势力,士兵的数量和质量都有,谋士和武将也足够出色。孙坚连一个谋士都没有,曹操本人具有智谋但他面对的是李儒。

演义中的董卓虽然智谋和武勇都被分出去了,只保留了残忍嗜杀的恶魔性质,但他作为主帅仍然有两个优点:一是像历史上一样豪爽慷慨,为了拉拢吕布舍得给出宝贝不嫌肉疼;二是听李儒的话,在这个阶段曹操的战争经验还有限,李儒是全书最有智谋的人物。只要吕布听董卓的话,董卓听李儒的话,这个铁三角的实力足以威震天下。

可惜貂蝉一出,董卓的这两个优点全都灰飞烟灭了,他舍得把赤兔马给吕布,但他舍不得把貂蝉给吕布,他听李儒的话,但他为了听貂蝉的话可以不听李儒的话,这下吕布对他离心,李儒对他没救,他彻底成了除了恶魔性质外什么都没有的人了,于是他就被淘汰了。

李肃和华雄分别是智力和武力的二号人物,他俩联手打败了被拖了后腿的孙坚,但程普在败之前杀死了胡轸。

李儒和吕布分别是智力和武力的一号人物,他俩联手打败了被拖了后腿的曹操,但夏侯惇在败之后杀死了徐荣。

孙坚、曹操虽然也是刻画重点,但最重点的无疑是刘备,而刘备团队在诸葛亮出山之前一直都不以智力见长,能加的高光只有武力,于是华雄垫给了关羽,而吕布则由三兄弟合力打败,这下两位守关BOSS全是刘关张解决的,作者的创作思路完美实现了。

所以不必纠结作者把华雄的人头给了关羽,如果遵照历史把华雄的人头还给孙坚所部,例如让他被程普刺死,作者就会把华雄写成和历史上一样渺小,而把胡轸的人头拿去给关羽露脸,作者也会用诸侯武将的人头把胡轸的武力垫高。

总之程普拿到的人头绝对不能比关羽大,孙坚立下的功劳绝对不能比刘备大,如果孙坚在历史上立下的功劳已经无与伦比了,那就只得剥夺他的一部分功劳让给刘备,例如打败吕布、迫使董卓放弃洛阳,这是由总体创作思路决定的。

在这个大前提下,作者也会尊重孙坚的历史形象而让董卓始终将他视为心腹大患,并给由祖茂戴红头巾引开敌人的那次败绩冠上袁术不发兵粮的背景,历史上并未战死的胡轸也成了程普的矛下亡魂。

作者在突出刘备的同时也在着力突出孙坚、曹操的形象,使他们从讨伐黄巾到讨伐董卓一直卓尔不群,让读者感到他们三家活该能分割天下,用来对比的,就只能是争霸失败的袁绍、袁术了。

其实,史书上的华雄就是一个毫无战绩记录,唯一一次露面就是被杀,身份是胡轸的帐下督,孙坚军击败胡轸军,华雄阵亡其中,要不然就凭华雄历史上的真实地位和死法,他能混到现在这个知名度?

胡轸明明是他的上司,结果成了他的手下。明明是因为胡轸和吕布的矛盾导致军队混乱,胡乱跑了一夜,累成孙子以后被孙坚军冲了一波直接挂掉的龙套,然后在演义里成了连杀四将,碾压孙坚的大佬。

演义里的华雄只能说是取了史书华雄的名字然后打造一个虚构强人,历史上的孙坚估计都不知道被他手下的兵冲死的这位“都督”是谁呢……

评论列表