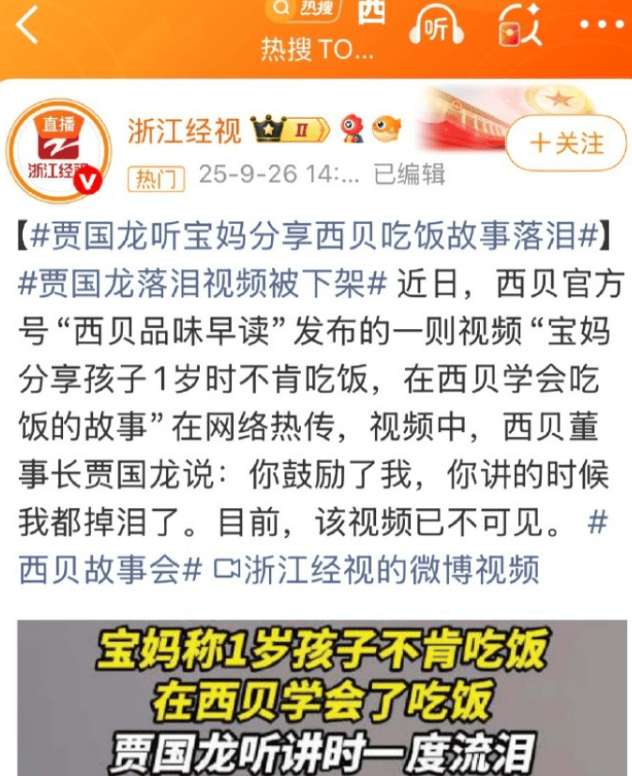

当 “宝妈感谢西贝让 1 岁孩子学会吃饭” 的文案出现在社交平台时,不少年轻网友的第一反应是对着屏幕皱眉 ——1 岁孩子的进食能力本是遵循生长发育规律的自然过程,怎么就成了餐厅的 “功劳”?更遑论 “7 岁孩子哭着要去西贝吃饭” 里近乎刻意的情感绑架,以及 “70 岁大爷要送西贝服务员北京房产” 这种脱离现实逻辑的夸张叙事,每一个细节都像裹着糖衣的尴尬,正常人读来只觉得脚趾能在鞋里抠出三室一厅。

这种 “老板群体受用,年轻群体排斥” 的割裂,在职场中更是表现得淋漓尽致。之前某公司高管公开吹捧女老板的言论,就是典型的例子 ——“没别的要求,就一条要一间离老板比较近的办公室,方便随时汇报”“哪怕每天什么事都不干,就看着她开会就会很幸福”。这番话在网络上刚一曝光,就被网友们群嘲 “油腻”“毫无职业尊严”,大家纷纷调侃 “这哪是高管,分明是追星族”。可在现实职场里,类似的 “献媚话术” 却从未消失。有人会在开会时故意打断同事,只为接过话茬顺着老板的思路往下夸;有人会在朋友圈每天转发老板的动态,配上 “跟着您学习,每天都充满力量” 的肉麻文案;还有人会在团建时抢着帮老板拎包、倒酒,哪怕老板明确表示 “不用”,依旧坚持 “这是下属该做的”。

最矛盾的地方在于,网络舆论和现实职场仿佛活在两个平行世界。在网上,大家对这类献媚行为的态度高度一致 —— 嗤之以鼻、集体吐槽。无论是西贝的 “尴尬故事”,还是高管的 “油腻吹捧”,评论区里满是清醒的声音:“能不能别搞这种低级营销?”“职场不是追星现场,有点职业底线行不行?” 可一回到现实,情况就彻底反转。那些在网上吐槽 “献媚可耻” 的人,可能在办公室里会为了一句老板的认可,瞬间切换成 “夸夸模式”;那些嘲笑西贝故事虚假的人,面对领导提出的 “不合理要求”,依旧会笑着说 “您说得对,我马上落实”。

为什么会出现这种割裂?说到底,是现实职场的 “生存逻辑” 在作祟。网络上的吐槽无需承担代价,大家可以畅所欲言地表达真实想法;可现实里,“脸皮厚” 有时成了一种 “生存技能”—— 会献媚的人,可能更容易得到老板的关注,获得更多的晋升机会;而坚持 “不迎合” 的人,反而可能被贴上 “不合群”“不懂变通” 的标签。就像西贝的故事,明明在网上被骂得狗血淋头,可只要能打动那些掌握决策权的老板群体,能为品牌带来实际的商业利益,这种 “尴尬营销” 就不会停止;职场里的献媚行为,哪怕在网上被群嘲,可只要能让献媚者获得实际的好处,这种 “无底线吹捧” 就会一直存在。

这种割裂背后,其实是两种价值观的碰撞:年轻人追求的是 “真诚、平等、有边界感” 的沟通方式,反感一切刻意的讨好和虚假的赞美;而部分老板和职场 “老油条”,依旧信奉 “吹捧 = 尊重”“迎合 = 懂事” 的旧规则。可随着年轻一代逐渐成为职场主力军,这种旧规则正在慢慢松动。越来越多的年轻人开始拒绝无底线献媚,他们敢于对 “不合理的吹捧” 说不,也敢于戳破 “虚假的感人故事”。或许未来某天,西贝式的 “尴尬故事” 会彻底失去市场,职场里的 “献媚话术” 也会越来越少,那时的舆论和现实,才能真正实现 “清醒的统一”。