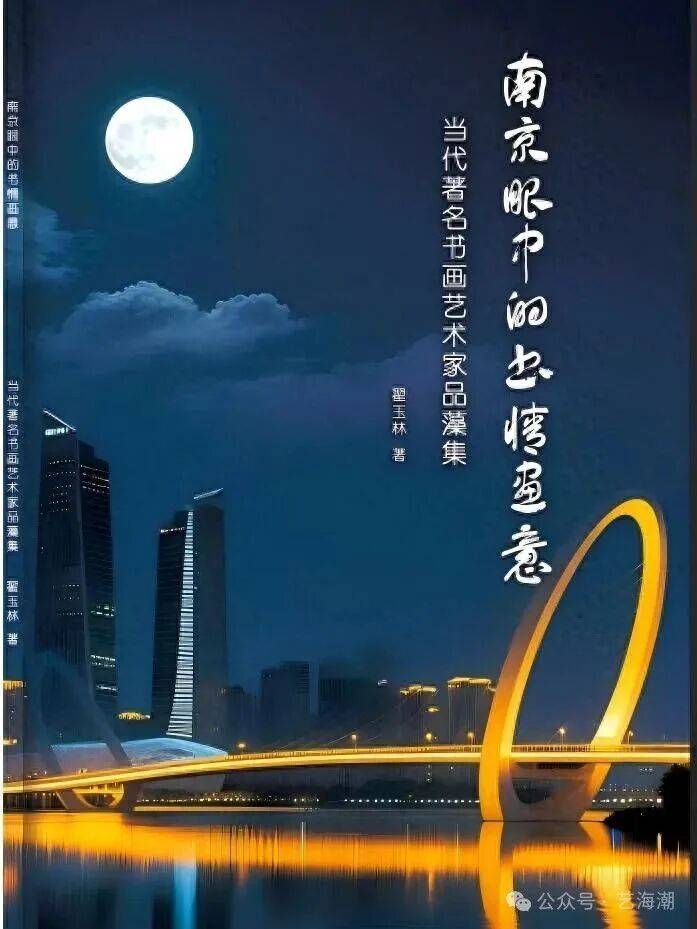

墨语通玄:翟玉林艺术评论的哲学维度、史论建构与当代范式

——兼论《南京眼中的书情画意》的地域文脉根脉深植与水墨实践共振共鸣

文/杨孝祥

引言:以墨为舟,启水墨活化之思

当传统水墨在当代语境中面临“传承断层” 与 “创新失语” 的双重困境,翟玉林艺术评论以 “墨语通玄” 为核,搭建起贯通古今的思想桥梁 ——一边串联方军雄鹰的凌霄之气、王根生鱼画的灵韵之境、周昭平雄鸡的昂然之姿、刘小玲笔墨的刚柔之趣,一边以哲学为骨、史论为脉、实践为肉,构建起 “技法 — 情感 — 文脉 — 哲思” 的评论体系。

而《南京眼中的书情画意》聚焦南京地域的水墨实践,其对“金陵文脉传承” 的深耕与 “本土水墨活化” 的探索,恰与翟玉林艺术评论形成 “普遍范式 — 地域个案” 的共振共鸣:前者为传统水墨当代转化提供理论框架,后者则以地域实践为该框架注入鲜活样本,二者共同指向 “让笔墨回归文化本质” 的核心追求。

一、哲学维度:以哲观艺,解构“墨语” 的精神内核

翟玉林艺术评论从不止步于浅层审美描述,而是以现象学、阐释学、解构主义、存在主义为思想工具,层层剖开“墨语” 的表层技法,直抵艺术本质与人性温度。这种 “穿透形式、抵达内核” 的解读逻辑,正是 “墨语通玄” 的核心要义,也为《南京眼中的书情画意》观察地域水墨实践提供了哲学参照。

(一)现象学还原:回到“墨语” 的本真现场

胡塞尔“回到事物本身” 的理念,在翟玉林艺术评论中转化为对 “墨语” 细节的极致聚焦。解读方军大写意雄鹰时,不套用 “气势雄浑” 的泛论,而是紧盯 “宣毫腾挪间,鹰喙如篆印般沉实入纸,羽翼飞白似流云掠过晴空” 的笔墨轨迹,让 “以书入画” 的本质从细节中显现 —— 笔锋的提按不是技术动作,而是 “诗书画同源” 的具象心跳。这种 “重本真、去标签” 的视角,与《南京眼中的书情画意》记录本土艺术家时的态度一脉相承:书中描写刘小玲书法《云卷云舒》,同样摒弃 “女性书法必柔媚” 的刻板认知,聚焦 “浓墨起笔如远山含黛,盘旋笔势似流水映月” 的笔墨本真,既见女性细腻,又显 “横画如壁立千仞” 的刚劲,恰是地域实践对 “墨语” 本真的呼应。

(二)阐释学循环:古今“墨语” 的时空对话

伽达默尔“视域融合” 理论,在翟玉林艺术评论中成为 “墨语” 跨时空的对话机制。论方军书法 “二次创作” 时,精准捕捉到 “古今视域的碰撞”:方军书写苏轼《念奴娇・赤壁怀古》,“涨墨摹江涛浩渺,是对宋代‘浪淘尽’时空哲思的解码;折钗股现山石嶙峋,是当代笔墨语言的创新表达”,传统与当代在 “墨语” 中交融成 “第三重意义空间”。这种 “古今对话” 的逻辑,在《南京眼中的书情画意》中体现为对金陵文脉的追溯:书中梳理刘小玲所属的 “金陵女性书家谱系”,从萧娴 “铁笔破柔媚” 的碑学传统,到林散之 “灵动气韵” 的草书影响,再到刘小玲 “碑帖融合” 的个人实践,正是以地域文脉为线索,让 “墨语” 接通千年传统,与翟玉林艺术评论的 “文脉意识” 形成共振。

(三)解构主义策略:打破“墨语” 的符号桎梏

德里达对“二元对立” 的消解,在翟玉林艺术评论中体现为对 “墨语” 固化认知的突破。评刘小玲书法时,直面 “刚柔 = 性别” 的偏见:“其隶书横画取‘壁立千仞’之刚,捺画含‘流水映月’之柔 —— 刚柔从不是贴给性别的标签,而是笔墨生命的一体两面”;同时打破 “诗书画割裂” 的认知,指出其 “将‘雨打芭蕉’的诗意转化为飞白如雨点、淡墨似蕉叶的‘墨语’”。这种 “破立结合” 的解读,也见于《南京眼中的书情画意》对周昭平雄鸡的分析:书中拒绝 “大写意 = 粗率” 的误区,强调其 “《一笔金鸡傲立乾坤》中,鸡冠浓墨如烈火显刚劲,雏鸡淡墨似童真藏温润”,让 “墨语” 脱离形式桎梏,回归 “以意驭笔” 的本质,与翟玉林艺术评论的解构思维形成共鸣。

(四)存在主义关怀:“墨语”即生命的直观表达

萨特“介入美学” 的思想,让翟玉林艺术评论充满生命温度。评王根生鱼画时,将 “积墨分染” 升华为 “生命哲学的实践”:“鱼鳃分染如脉搏跳动,墨色堆叠似细胞增殖,从淡墨到浓墨的过渡如生命生长的节律”,而其 “拍卖鱼画助学” 的行为,更让 “墨语” 成为 “艺术介入社会的宣言”。这种 “笔墨载情、艺术向善” 的追求,在《南京眼中的书情画意》中同样鲜明:书中记录周昭平疫情期间创作《守望黎明》,雄鸡昂首朝东,墨色浓淡间似有微光,“墨语” 传递的 “希望与守护”,恰是地域艺术家对时代情感的回应,与翟玉林艺术评论的存在主义关怀形成深度契合。

翟玉林先生与中国水墨艺术研究院方军院长留影

二、史论建构:以史为脉,锚定“墨语” 的文脉坐标

翟玉林艺术评论始终保持清醒的史论意识,为“墨语” 搭建 “传统谱系 — 当代定位 — 跨文化对话” 的三维坐标,这种 “为笔墨寻根、为实践定位” 的逻辑,也为《南京眼中的书情画意》深耕地域文脉提供了方法论参照,让 “地域文脉根脉深植” 不再是抽象概念,而是有迹可循的实践。

(一)传统文脉的谱系梳理:为“墨语” 寻根

翟玉林艺术评论擅长从艺术史脉络中,为“墨语” 找到清晰的 “家族基因”。评方军雄鹰时,构建 “鹰意象的精神谱系”:从《山海经》烛龙图腾的神秘,到潘天寿猛禽气象的雄浑,再到方军 “诗书画融合” 的精神张力,“墨语” 中的鹰从自然摹写升华为精神图腾;评王根生鱼画时,梳理 “工笔鱼画的技法谱系”:从宋代院体 “格物致知” 的写实,到元代文人 “写意精神” 的意境,再到 “积墨分染” 的 “道艺合一”,工笔 “墨语” 完成 “形 — 意 — 道” 的升华。这种 “谱系思维” 在《南京眼中的书情画意》中落地为地域文脉的挖掘:书中为南京本土艺术家梳理 “金陵水墨谱系”—— 如方军的书法承 “金陵书派” 的碑帖融合传统,周昭平的雄鸡接 “江南花鸟画” 的写意文脉,让地域 “墨语” 的传承有根可溯,恰是对翟玉林艺术评论 “文脉梳理” 方法的在地化实践。

(二)当代语境的精准锚定:为“墨语” 定位

翟玉林艺术评论敏锐捕捉当代艺术的核心议题,为“墨语” 找到 “破局” 价值。针对书法 “复制僵化或形式游戏” 的困境,将方军 “二次创作” 定位为 “破局之道”;针对花鸟画 “程式化或粗鄙化” 的困境,将周昭平雄鸡定位为 “新写意典范”;这些 “问题导向” 的定位,让 “墨语” 的当代价值清晰可见。《南京眼中的书情画意》则以地域视角回应这些当代议题:针对 “地域艺术如何避免同质化”,书中强调刘小玲 “承金陵碑学却注女性视角” 的个性实践;针对 “工笔画如何平衡技与道”,书中肯定王根生 “积墨分染” 的 “道艺合一”,这种 “地域回应当代” 的定位,与翟玉林艺术评论的 “问题意识” 形成共振,证明地域实践与普遍范式的共通性。

(三)跨文化视野的比较:为“墨语” 拓界

翟玉林艺术评论不局限于本土语境,以“墨语” 为媒介搭建中西对话桥梁。评方军雄鹰时,对比西方表现主义:“如蒙克《呐喊》的情感宣泄,却以水墨黑白灰为基调;似梵高《星空》的动感,却含东方‘虚实相生’的智慧”;评刘小玲书法赴意展出时,指出其 “用‘飞白如纱’的墨语,让西方观众读懂东方沉静之美”。这种 “跨文化对话” 的视野,也为《南京眼中的书情画意》打开思路:书中提出 “金陵水墨的国际表达”,认为方军的雄鹰、刘小玲的书法可借 “地域墨语” 传递东方精神,如《南京眼中的书情画意》所期待的 “让南京水墨成为跨文化沟通的视觉语言”,正是对翟玉林艺术评论 “墨语拓界” 理念的地域呼应。

三、当代范式:以实践为基,构建“墨语” 的活化路径

翟玉林艺术评论提炼出“传统水墨当代活化” 的评论范式,核心是 “三重融合”(技法与哲思、传统与当代、精英与大众的融合),这一范式不仅为评论界提供方法论,更成为《南京眼中的书情画意》观察地域水墨实践的理论参照,让 “水墨实践共振共鸣” 从理念落地为可操作的路径。

(一)范式核心:“三重融合”的评论逻辑

技法与哲思的融合:翟玉林艺术评论让“墨语” 承载哲学重量。如评方军《听涛》:“行草的‘涌’与留白的‘静’,是‘刚柔共生’的东方哲思”;评王根生鱼画:“‘积墨分染’的层叠,是‘阴阳相生’的《周易》智慧,如数十层墨色堆叠鱼身,淡墨‘阴柔’与浓墨‘阳刚’交织,恰是哲思的具象落地”。《南京眼中的书情画意》记录的地域实践也遵循这一逻辑:书中描写方军在南京创作的《横绝九霄》,“‘横’取《石门颂》势喻火箭轨迹,‘绝’以飞白摹航天器灼烧,技法创新中藏‘科技与传统共生’的哲思”,正是地域实践对 “技法载哲思” 的呼应。

传统与当代的融合:翟玉林艺术评论主张“传统为根,当代为枝”。方军 “二次创作” 是 “晋唐法度 + 当代情感”,刘小玲书法是 “萧娴风骨 + 女性视角”,让 “墨语” 既 “有古意” 又 “接地气”。《南京眼中的书情画意》中的地域实践同样如此:书中记录周昭平在南京社区创作雄鸡图,“以‘工写兼擅’的传统笔墨,画‘邻里守护’的当代主题,让雄鸡成为社区温情的象征”,这种 “传统笔墨写当代生活” 的实践,与翟玉林艺术评论的 “古今融合” 逻辑完全契合。

精英与大众的融合:翟玉林艺术评论兼顾学术深度与大众可读性。评周昭平雄鸡,既谈“写意谱系” 的学术定位,又用 “颈羽湿墨如父爱温润” 引发共情;评方军雄鹰,既析 “篆隶笔意入画” 的专业逻辑,又以 “羽翼飞白似流云” 让大众直观感受美。《南京眼中的书情画意》也追求这种 “雅俗共赏”:书中解读王根生鱼画,既分析 “积墨分染” 的技法精微,又用 “鱼群游动如生命欢歌” 的通俗表达,让南京市民读懂工笔之美,这种 “地域评论的大众性”,与翟玉林艺术评论的 “精英 — 大众平衡” 形成共鸣。

(二)实践价值:“可落地”的活化路径

翟玉林艺术评论从解读中提炼出“传统活化” 的具体路径:方军 “情感转译”、王根生 “道艺合一”、刘小玲 “个性破立”、周昭平 “主题回应”,这些路径为《南京眼中的书情画意》中的地域实践提供了参照。如《南京眼中的书情画意》记录南京青年艺术家借鉴这些路径:“以‘情感转译’路径创作‘秦淮河畔’主题书法,将‘桨声灯影’的当代体验转化为‘飞白如波、淡墨似雾’的墨语;以‘个性破立’路径探索‘金陵剪纸与水墨’的融合,既守剪纸的地域符号,又用‘积墨’丰富层次”,证明翟玉林艺术评论的范式对地域实践的指导价值。

(三)范式展望:开放框架下的共振生长

翟玉林艺术评论的范式并非“固化标准”,而是 “开放框架”—— 可拓展 “数字水墨”“跨界水墨” 等新领域,可纳入青年艺术家的创新实践。这种 “开放性” 也为《南京眼中的书情画意》预留了生长空间:书中提出 “未来可聚焦南京‘数字水墨’实践,如用水墨动画演绎《红楼梦》的金陵场景,让地域文脉借新媒介‘活’起来”,这种展望与翟玉林艺术评论的 “范式拓展” 理念一致,体现二者在 “传统活化” 上的共同追求。

一路繁花/翟玉林 摄

结论:墨语通玄,共振共生的水墨新境

翟玉林艺术评论以“墨语通玄” 为核,构建起 “哲学 — 史论 — 实践” 的完整范式,为传统水墨当代活化提供了 “中国化” 的理论框架;而《南京眼中的书情画意》以地域为锚,深耕金陵文脉,记录本土水墨实践,为该范式提供了鲜活的 “地域个案”。二者的共振共鸣,证明 “传统水墨的活化” 既需要 “墨语通玄” 的普遍理论指引,也需要 “地域文脉深植” 的具体实践支撑 —— 前者让地域实践避免 “碎片化”,后者让普遍范式避免 “空泛化”。

从翟玉林艺术评论中的方军、刘小玲,到《南京眼中的书情画意》中的南京本土艺术家,从“墨语通玄” 的哲学高度,到 “地域文脉” 的在地深度,二者共同书写着传统水墨的当代答案:让笔墨不仅是 “技术”,更是 “文化载体”;不仅是 “地域符号”,更是 “普遍精神”;最终让千年水墨在 “通玄” 的哲思与 “地域” 的温度中,永续新生。

(本文作者系中国水墨艺术研究院副院长,中国散文学会会员,中华诗词学会会员。)