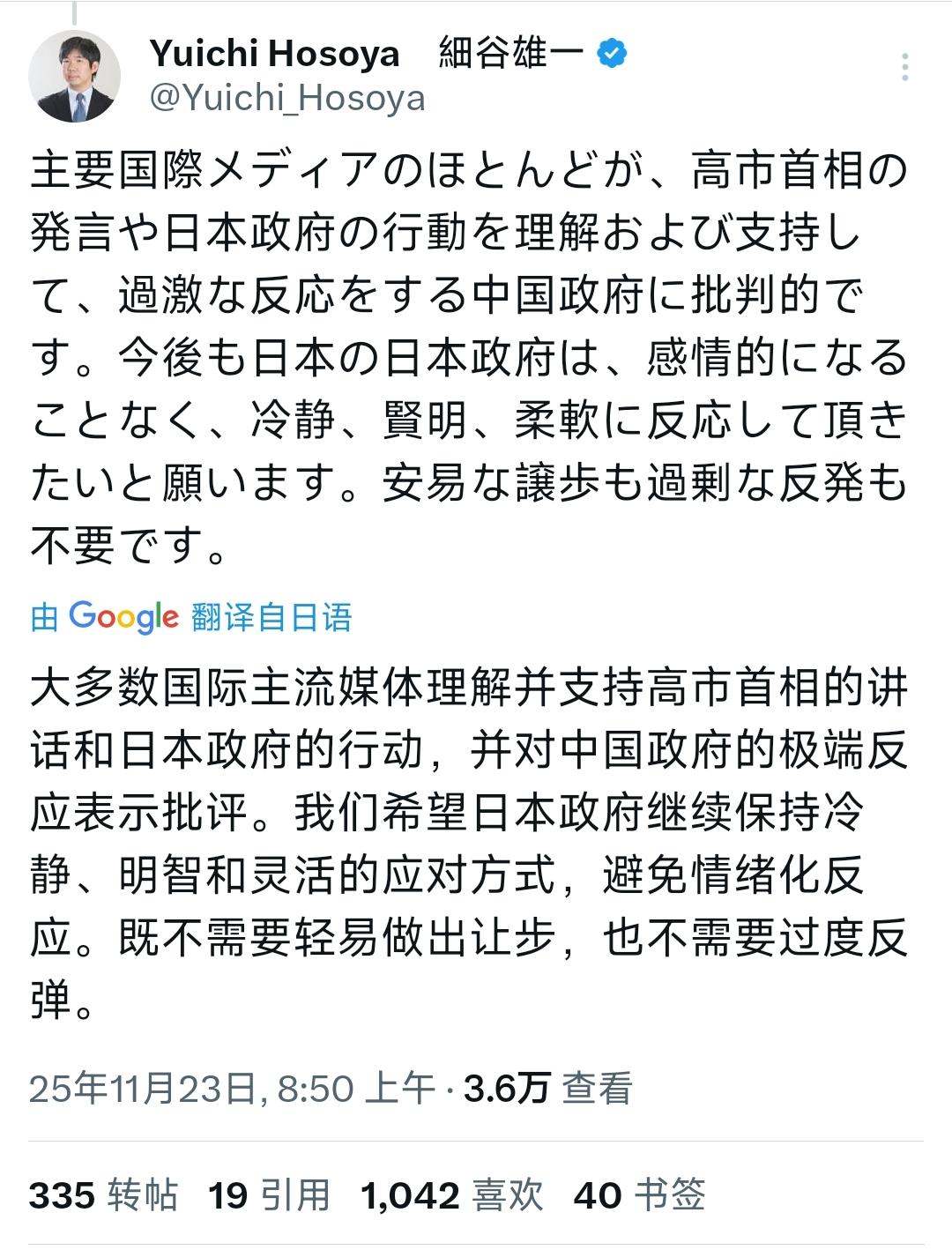

11月23号,日本学者细谷雄一的这个观点还是挺具有代表性的。他认为国际主流媒体的绝大部分都站在高市早苗一边,认为中方的反制行动过头了,并且表示批评。这其实是目前日本一系列动作的主要政策依据。 细谷雄一是目前日本国际关系学界有政策影响力的几个人之一。之前有机会也旁听过他的一些发言。他和自民党的政治人物,尤其是菅义伟的关系很近,目前对于日本的外交政策也有一定的咨询角色。 说实话,我对于他的判断并不认同。如果是国际上那个反华的小圈子,比如对华政策的议员联盟,那当然对高市早苗是支持的。但对于绝大部分的国际媒体或者政客来说,他们还是尽量避免在台海问题上表态,特别是在中日之间选边站队。 将细谷雄一的这番话放在聚光灯下,我们能看到一幅有趣的图景,它不仅仅是关于一个学者的个人见解,更像是一面镜子,映照出当下日本社会在处理对华关系时的一种微妙心态。 这种心态的核心,似乎是在寻求一种外部世界的“背书”,以此来确认自身行为的正当性。而高市早苗,这位在日本政坛以强硬和保守著称的政治人物,恰好成为了这个叙事链条中的关键一环。 她的每一次公开发言,每一次对敏感议题的触碰,都像是在测试水温,不仅测试北京的底线,也在测试国际社会的反应阈值。 要理解这个逻辑,就不能不提高市早苗的身份背景。她作为前首相安倍晋三的得意门生,深得其政治理念的精髓,尤其是在安保和国家认同方面。 她访问台湾,与当地政治人物会面,这些行为在她和她的支持者看来,是捍卫“民主自由”的必要之举。然而,在另一方眼中,这无疑是对一个中国原则的公然挑战。 这种巨大的认知差异,使得任何对她的行为的解读,都变得异常复杂。而细谷雄一的观点,就是为这种复杂性提供了一个简化的答案:看,国际主流社会都支持她,所以我们的路子是对的。 这个“答案”真的可靠吗?当我们把视线从日本的内部讨论转向更广阔的国际舆论场,会发现情况可能并非如此简单。细谷雄一所说的“国际主流媒体”,具体指的又是哪些媒体呢? 如果仔细梳理一下,不难发现,那些对高市早苗表示明确赞赏,或者对中国反制措施进行激烈批评的声音,大多集中在一些立场鲜明的西方媒体评论版面,或者是一些本身就带有强烈意识形态色彩的政策研究报告中。 它们的声音确实响亮,但能否代表“绝大部分”,恐怕要打上一个巨大的问号。 真正具有全球影响力的通讯社和主流大报,比如路透社、美联社、BBC或者《纽约时报》,它们的报道方式则要谨慎得多。这些媒体的记者和编辑,更倾向于将高市早苗的行为描述为“可能引发地区紧张局势的举动”,同时也会客观呈现中方的反应和立场。 他们的报道框架,重点在于事件的“影响”和“风险”,而不是对某一方进行“站队式”的道德评判。 这种相对中立的报道姿态,恰恰印证了题目中后半部分的判断:绝大多数国际媒体或者政客,还是尽量避免在台海问题上明确表态。因为对于他们来说,维持地区的现状和稳定,远比支持某一个国家的政治人物更重要。 这就引出了一个更深层次的问题:为什么像细谷雄一这样有影响力的学者,会产生这样一种与国际舆论主流有所偏差的认知?这背后可能反映了一种“信息茧房”效应。 当一个决策圈或者学术圈,长期与持有相似观点的群体互动,他们接收到的信息就会不断强化自身的既有立场。他们可能更关注那些支持自己观点的报道,而忽略或者轻视那些不同的声音。 久而久之,这种被筛选和放大了的声音,就会被误认为是“国际主流”的共识。这种认知上的偏差,一旦被转化为政策制定的依据,其潜在风险不容小觑。 日本的“一系列动作”,从大幅增加防卫预算,到讨论拥有“对敌基地攻击能力”,再到新版《国家安全保障战略》中对中国前所未有的明确指摘,无疑都是在为未来的不确定性做准备。 而细谷雄一的观点,无疑为这些政策的出台,提供了一种看似来自外部的合法性支撑。它告诉日本国内的民众和国际社会:我们不是在单方面改变现状,我们的行动是得到了国际社会默许甚至支持的。 然而,事实的真相可能更加复杂和模糊。国际政治的舞台上,沉默和模糊往往比明确的表态更常见。许多国家在台海问题上选择“战略模糊”,是为了给自己留下最大的外交空间。 他们既不希望看到台海生变,也不愿意被卷入大国之间的直接对抗。这种“不表态”本身,就是一种最真实的表态。 那么,将这种普遍的谨慎和沉默,解读为对高市早苗这类政治人物行为的默许,这究竟是一种清醒的战略判断,还是一厢情愿的自我安慰?这个问题,或许值得我们每一个人深入思考。对于这种认知上的差异,你又有什么看法呢?

评论列表