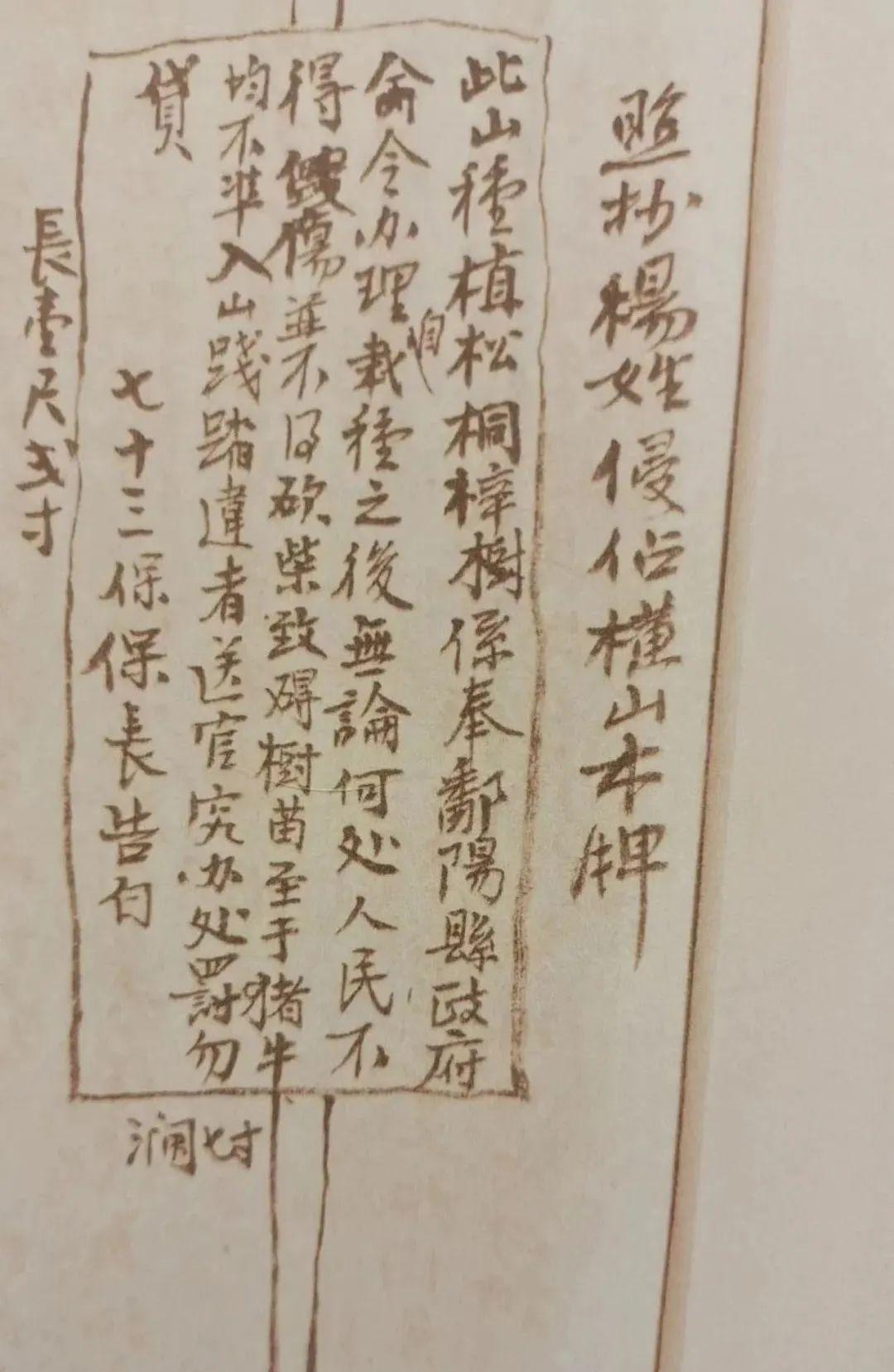

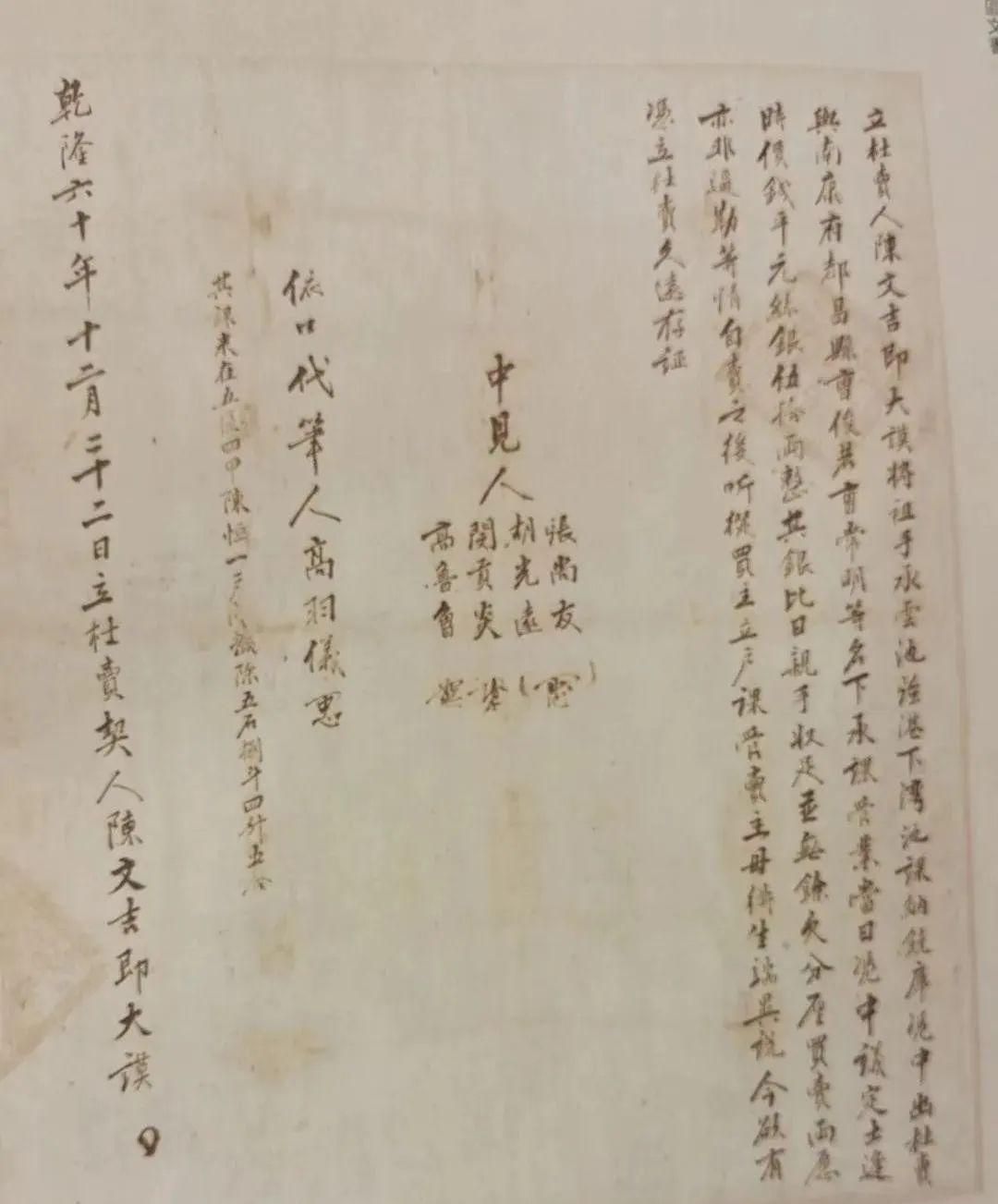

鄱阳湖畔六百年拉锯战两姓为300平方公里湖产从明清打到当代 一座群岛,两个宗族,一场跨越六个世纪的争夺。 鄱阳湖北岸的都昌曹姓与湖对岸的鄱阳杨姓,为长山群岛的湖港柴山权属,从官府公堂打到现代勘界,四百多平方公里的水域见证了太多恩怨纠葛。 这场纷争的起点充满时代印记。 元末明初,都昌墈上枣树下曹氏十七世祖,通过缴纳四百石课米的方式,获得了包括长山群岛在内的大片湖域权属。 明洪武年间,十八世祖又买下横山地块,让曹氏在鄱阳湖的根基愈发稳固。 而长山群岛作为连接多地的航道要冲,不仅有渔业之利,更有航运价值,自然成了各方争夺的焦点。 明清两代是纷争最激烈的时期,两百多年里可查的官司就有五十多起。 康熙年间曹氏买下强山部分地块,乾隆年间又因权属问题与杨姓对簿公堂,有一场诉讼甚至持续二十年直至京城。 当时的宗族为了守住祖业,可谓想尽办法,曹氏铎公穿铁靴打官司的故事,至今仍在当地流传,成为宗族坚守的象征。 这种通过法律手段争夺资源的方式,在当时的鄱阳湖周边并不少见,不少宗族都曾为湖产边界争执不休。 1949年的一场意外,让这片水域的权属问题增添了沉重色彩。 解放军一支运粮船队在长山群岛遭遇匪徒袭击,整船军粮沉没,一个排的官兵壮烈牺牲。 这件事也让新政权意识到,明确水域权属、加强湖区管控的重要性。 新中国成立后,湖港草洲收归国有,但政府并未完全否定传统生产习惯,而是试图在历史沿革与新制度之间寻找平衡。 1953年的调处堪称经典,南下干部杨区长的一句“天下贫雇农是一家”,用简单直接的方式划分了临时边界。 看得见的山归鄱阳,望不到的山归都昌,这样的划分虽粗糙却有效,让持续多年的纷争暂时平息。 本来想这种划分可能会留下隐患,但没想到双方都认可了历史管理习惯,各自守住了约定的边界。 改革开放后,权属界定走向规范化。 1988年省渔政部门主导协调,确认恢复历史管理习惯;2000年全国勘界,横山及周边岛屿正式划归都昌;2009年,相关村委会领到《山林权属证》,这场跨越六百年的纷争终于尘埃落定。 从宗族私占到国家所有,从口头约定到法律凭证,长山群岛的权属变迁,正是中国基层治理不断完善的缩影。 这场持续六个世纪的湖权之争,本质上是资源稀缺引发的生存博弈。 明清时期的宗族通过纳粮、购地、诉讼确立权属,新中国通过行政手段规范边界,不同时代有不同的解决方式,但都围绕着公平合理利用资源的核心。 如今的鄱阳湖碧波荡漾,曾经的纷争已成为历史,留给后人的不仅是一段故事,更是关于资源分配与基层治理的深层思考。 都昌曹姓与鄱阳杨姓的六百年纠葛,见证了鄱阳湖的沧桑变迁,也折射出中国人对家园的坚守。 从宗族博弈到国家统筹,从官司法讼到依法确权,每一次权属调整都顺应了时代发展。 这片水域承载的不仅是渔产资源,更是一部跨越千年的基层治理史,值得后人细细品味。