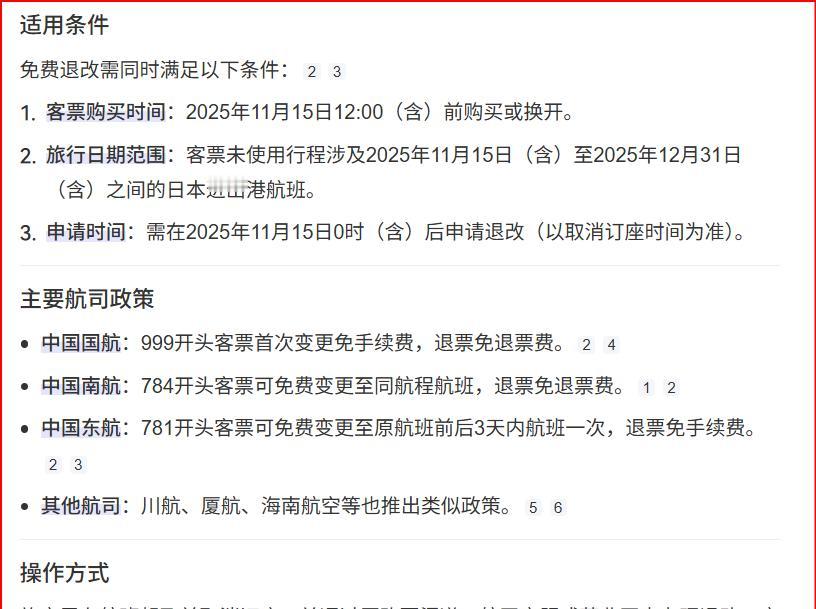

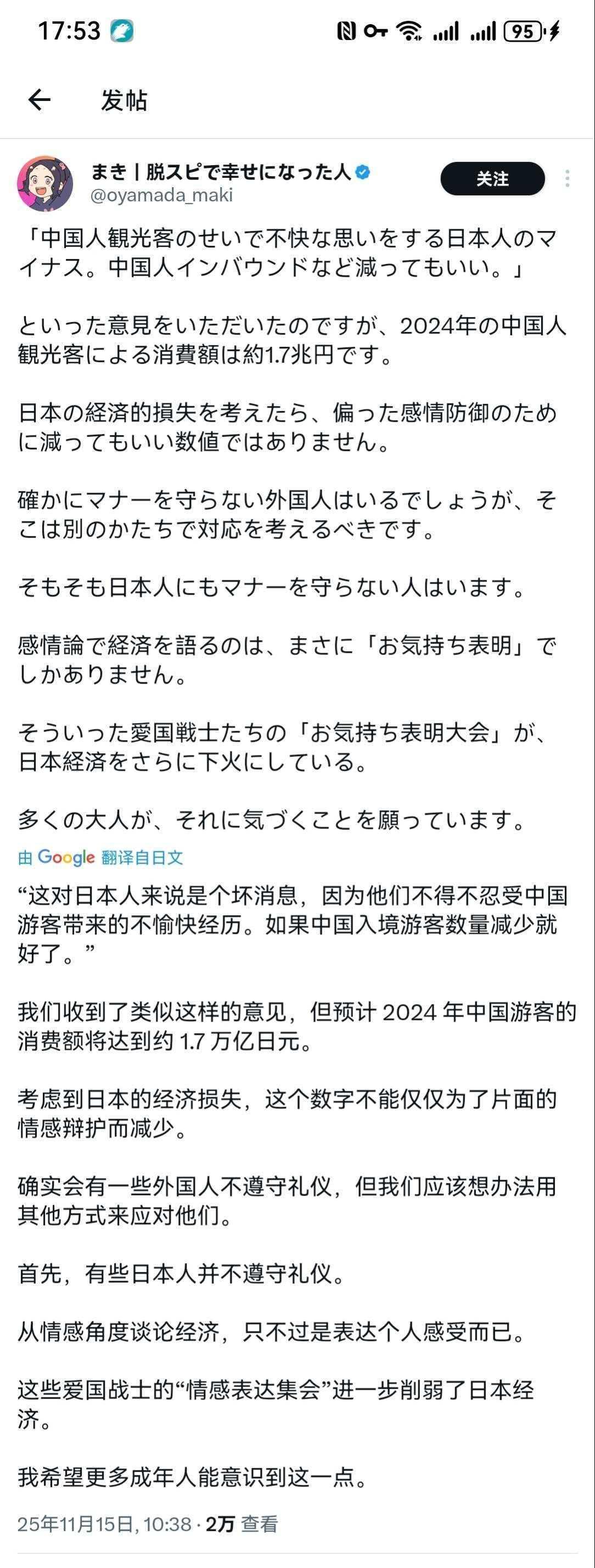

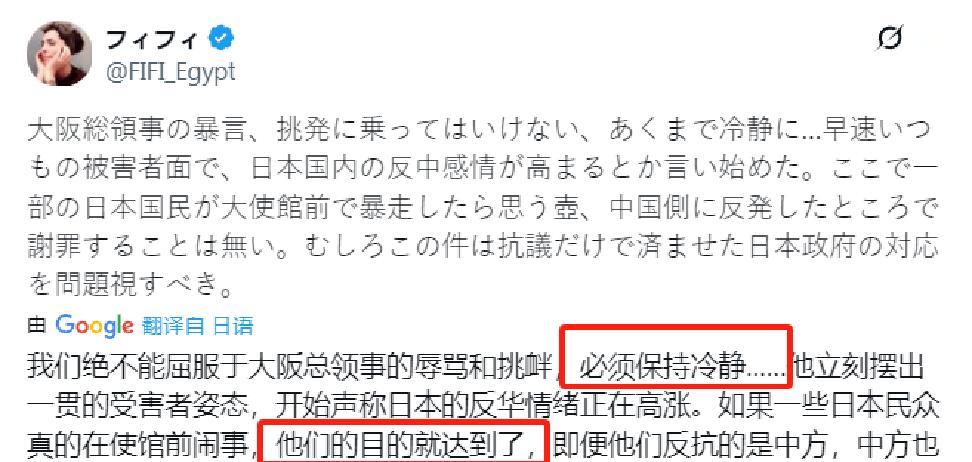

果不其然。 中国这边突然宣布了出行提醒。 消息一出来,舆论立刻转向“机票”和“行程”。据媒体报道,部分航司对日本航线开放退改,有日本网民在社交平台表示已离开中国或准备离开。日本多家媒体开始讨论影响面,焦点落在游客、供应链和企业预期。 具体到旅行端口,航司的规则一改,需求曲线就会收缩。对照看日本入境市场,近年恢复速度不均衡,中国客源波动最敏感。不管数字有多高,变动都直达机场和酒店的排班,企业当月账面就体现压力。这种连锁反应不需要很大的动作就能放大。 从安保角度看,风声紧时,海上和空中更看操作规范。东海这条线过去十年都在按流程走,常态巡航、通报、识别、记录。日本一边加快装备节奏,一边拉紧演训频次,气氛确实更紧,但双方把握分寸依旧存在。 装备层面,日本订购了百余架F-35,其中B型准备在“出云”级上使用。2021年“出云”号与美军完成起降测试,甲板改装持续推进。中国这边,075两栖攻击舰“海南”“广西”“安徽”投入使用,远海投送能力成型。两条路子的加法都在进行,但都还在规矩框里走。 再往南西诸岛看,日本在与那国岛、石垣岛等地上马导弹与警戒部队,强调“岛链”节点。与之对比,中国海空常态巡航穿越宫古海峡早已不是新鲜事,航路透明、频次稳定,信号传递清楚。大家都在把“存在感”落到日历和航线图上。 海上执法更细。东海邻近海域,海警编队和日本海保船的跟随、拍照、广播几乎是固定流程。这类场面紧张,但基本不越线。对比日本把部分海保训练与海自合练的做法,中国的海警、渔政、港航各自分工,维持日常秩序的同时减少误判空间。 回到市场层面,日本媒体这两天的讨论集中在汽车、电子、旅游三块。中国市场体量在那里,任何变动都会穿到订单和库存。对照看跨国企业的年报,风险段落里东亚不确定性早已单列,提醒本来就写在纸面上,这次只是被快速放大。 航空公司是第一层缓冲垫。规则一旦调整,乘客选择和行程规划马上跟着变。这类动作多半不会涉及更深层的敏感议题,但会把“风险感知”的阈值降低。对照过去几年区域风浪,交通口岸的反应通常领先其他行业半步。 舆论的热度不是主战场,但会牵动边缘。短视频平台上的轻松内容和段子,叠加航司公告、媒体讨论,就构成了一幅“实时面板”。这个面板上,最重要的是节奏感:动作小、反馈快、链条长。 稳定的关键还是专业端把控。海空通联要清晰,执法边界要明确,民用交通要有备选方案。对照日本近期密集演训,区域紧张不等于失控。只要流程在、记录在,气氛再紧,边缘也不会破。 这次的提醒像一个开关,大家立刻看反应、看跟进。企业会调度,个人会权衡,媒体会分析。把信息摆在台面上,让每个端口照章走,是最稳的选择。 立场不变:理性控节奏,动作要准。该说的说,该做的做,不抢话筒,不乱出手。把握住海上、空中和民用三个层面,局面就稳。