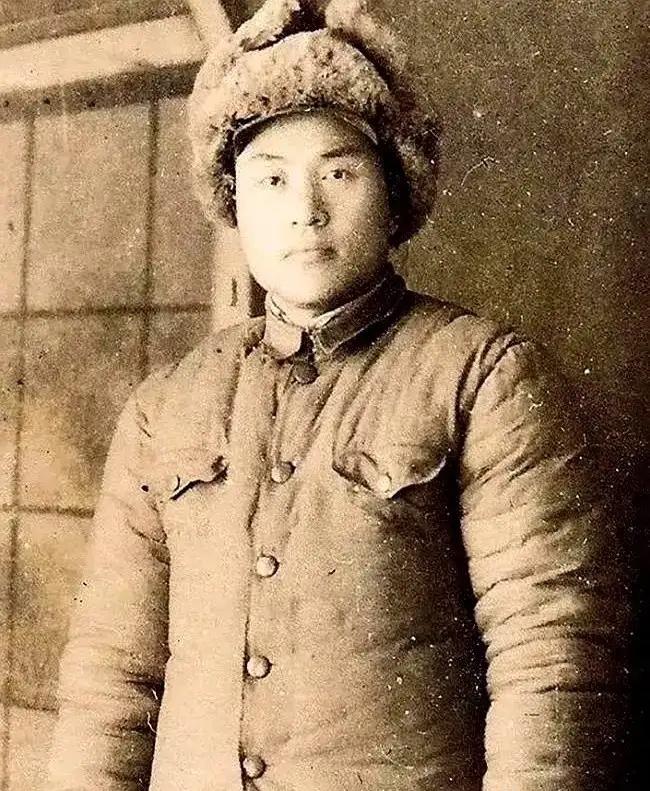

1942年,侦察股长凌少农,私下向日本人购买布料,对方说:“你看起来像军人?”凌少农回道:“没错,我就是新四军!”原以为,凌少农会被日本人出卖,没想到顺利完成交易。 谁能想象,1942年的江南敌后战场,新四军连过冬的布料都凑不齐。那年冬天来得格外早,寒霜刚过,战士们还穿着补丁摞补丁的单衣,有的甚至光着脚穿着草鞋,冻伤的士兵越来越多。更急人的是,后方医院的绷带早已用尽,伤员们只能用破布条包扎伤口,感染的风险越来越大。作为新四军某部侦察股长,凌少农看着战友们受苦,心里像针扎一样,暗下决心一定要弄到布料。 当时的敌后根据地,被日军的封锁线围得水泄不通,粮食、药品、布料等物资全靠秘密渠道筹措。正规的商人要么被日军控制,要么不敢跟新四军交易,凌少农跑了好几个镇子,都空手而归。就在他一筹莫展时,侦察员带来消息:无锡城郊有个日本商人,叫松本,专门做布料生意,只要给够价钱,什么生意都敢做,甚至私下跟游击队有过零星交易。 凌少农知道这是趟险棋。松本虽然是商人,但毕竟是日本人,一旦泄露消息,不仅自己性命难保,还会给部队带来灭顶之灾。可看着战士们冻得发紫的手脚,看着伤员们痛苦的呻吟,他还是咬了咬牙:“就算是龙潭虎穴,我也得闯一闯!” 出发前,他把配枪藏在腰间,换上一身普通百姓的粗布衣服,只带了两名侦察员,趁着夜色赶往无锡城郊。 交易地点约在一间废弃的仓库里。凌少农一进门,就看到松本站在一堆布料后面,身边跟着两个身材高大的保镖,眼神警惕地打量着他。松本四十多岁,穿着西装,说着一口不太流利的中文,开门见山:“你要的粗布、纱布各多少?价钱可比市场价高三成。” 凌少农刚报出数量,松本突然话锋一转,指着他的肩膀说:“你的肩膀很宽,走路姿势很直,看起来像军人?” 空气瞬间凝固。身边的侦察员下意识地摸向腰间,凌少农却抬手制止了他们。他知道,这时候越是隐瞒,越容易引起怀疑。松本既然敢做黑市生意,就不会轻易跟日军通风报信,他要的只是利益。凌少农挺直腰板,眼神坦然地看着松本:“没错,我就是新四军。这些布料,是给战士们做冬装、给伤员做绷带的。” 松本愣了一下,显然没料到他会如此坦诚。他沉默了片刻,走到凌少农面前,仔细打量着他:“新四军?不怕我把你交给皇军?” 凌少农笑了笑,语气平静却坚定:“你要是想交差,就不会跟我在这里交易了。你做生意是为了赚钱,我买布料是为了救人,我们各取所需。” 他顿了顿,补充道:“而且,你应该清楚,皇军对你私下做生意的事也不会容忍,真闹起来,你也没好果子吃。” 这话戳中了松本的软肋。当时日军内部腐败严重,不少商人靠着黑市交易发大财,松本就是其中之一。他虽然是日本人,但对日军的残暴和高压统治也心存不满,更重要的是,新四军给的价钱实在诱人,足够他赚一笔巨款。松本权衡利弊后,点了点头:“好,我信你一次。布料现在就能给你,钱必须当场结清。” 凌少农让侦察员把带来的银元交给松本,看着布料被装进马车,心里悬着的石头终于落了地。临走时,松本突然叫住他:“下次有生意,还可以找我。但你要记住,不要让第三个人知道我们的交易。” 凌少农点了点头,转身带着布料,趁着黎明前的黑暗,顺利返回了根据地。 回到部队后,战士们看着整车的布料,都激动得欢呼起来。后勤部门连夜赶工,没过几天,新的冬装就发到了战士们手中,伤员们也用上了干净的纱布。师长拍着凌少农的肩膀说:“你小子胆子真大,敢跟日本人当面认身份,真是艺高人胆大!” 凌少农却笑着说:“不是我胆大,是松本心里有数,他知道跟我们交易,比跟皇军打交道更靠谱。” 其实,凌少农的胜利,不仅靠胆识,更靠对人心的精准把握。他知道,松本作为商人,利益永远是第一位的,只要让他看到足够的好处,又让他意识到泄露消息的风险,交易就有可能成功。更重要的是,新四军在敌后战场的影响力,让松本不敢轻易得罪——他知道,新四军虽然装备简陋,但战斗力强,而且深得百姓支持,真要撕破脸,他根本讨不到好。 1942年的这次交易,成为凌少农军旅生涯中的一段佳话。在那个物资极度匮乏的年代,无数像凌少农一样的新四军战士,靠着智慧和勇气,在敌人的封锁线上开辟出一条条“生命线”。他们不仅要跟日军作战,还要想尽办法筹措物资,保障部队的生存和战斗力。 凌少农的故事,让我们看到了新四军战士的多面性——他们既是战场上冲锋陷阵的勇士,也是谈判桌上机智灵活的外交官;既有着坚定的革命信仰,也有着洞察人心的智慧。在艰难困苦的环境中,正是这种刚柔并济的品格,让新四军能够在敌后战场站稳脚跟,不断发展壮大,最终赢得了抗战的胜利。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。