1864年3月30日,淮军以大炮轰塌杭州凤山门城垛约3丈,破城而入。太平军拼死堵御,将淮军全部赶出。30日,淮军水陆各营又分攻武林、钱塘、凤山、望江、清泰各门,听王陈炳文率太平军顽强抗击,终因军力不支,于当夜北走德清,逃跑了。杭州于次日晨失陷。 城墙上的硝烟还没散尽,断裂的城砖混着暗红的血渍,在初春的冷风中凝结成触目惊心的色块。第一次破城被赶出时,淮军的炮火已经在凤山门撕开了狰狞的缺口,太平军士兵用断裂的刀矛、拆下的门板堵在缺口处,有的人连盔甲都没来得及穿,赤着胳膊就冲上去拼杀。城楼下,淮军的呐喊声、大炮的轰鸣声震耳欲聋,城楼上,太平军的嘶吼与刀剑碰撞声交织,每一寸土地都在经历生与死的较量。 没人知道那天有多少太平军士兵倒在缺口处。一个十六七岁的小兵,脸上还带着稚气,胸口被炮弹碎片划开一道深可见骨的伤口,却依然死死抱住一个淮军士兵滚落城墙;一位老兵,腿被打断,就坐在城墙上,用长枪刺穿了三个敌人的胸膛,直到力竭被乱刀砍倒。听王陈炳文站在城楼之上,战袍被硝烟熏得发黑,脸上溅满了不知是敌人还是战友的血,他拔出腰间的佩剑,高喊着“与城池共存亡”,声音嘶哑却带着不容置疑的决绝。 可决心终究抵不过实力的悬殊。1864年的太平天国,早已不是全盛时期的模样。天京被湘军围困数月,粮尽援绝,浙江战场成了孤立无援的据点,陈炳文麾下的太平军,大多是历经多年征战的老兵,伤病缠身,补给更是断绝了许久。他们手里的武器,多是大刀、长矛,少数火器还是从清军手里缴获的旧货,而淮军装备的是西洋大炮,炮弹呼啸而来,城墙如同纸糊一般被轻易轰塌。 第二次攻城来得更猛烈。淮军水陆并进,武林门的江面上,炮船一字排开,炮弹密集地砸向城墙;钱塘门、清泰门的城下,淮军士兵踩着云梯往上冲,前面的人倒下,后面的人立刻补上,像潮水般源源不断。太平军士兵已经连续奋战了十几个时辰,没吃一口饭、没喝一口水,嘴唇干裂出血,胳膊因为挥舞武器太久而酸痛难忍,可没人退缩。有百姓自发提着水桶、搬着石头跑到城墙上帮忙,妇女们在城下烧开水、包扎伤员,杭州城的军民,用血肉之躯筑起了最后一道防线。 陈炳文看着身边越来越少的士兵,心里像被刀割一样。他知道,再守下去,就是全军覆没。天京还在等着援军,浙江的太平军还有残余力量,若是在这里拼光了,不仅救不了杭州,还会让太平天国在东南的最后一点希望彻底破灭。夜幕降临的时候,炮火暂时停歇,陈炳文召集残余将领,沉默了许久才开口:“不是我们不战,是实在战不动了。留得青山在,才有翻盘的机会,今夜,我们撤往德清,保存实力,再图后事!” 这个决定,让很多士兵红了眼眶。他们舍不得这座守了多年的城池,更舍不得那些并肩作战的弟兄,可没人反驳。夜色如墨,太平军将士们趁着夜色,悄悄撤出杭州城,没有喧哗,只有脚步声和偶尔的咳嗽声。路过城郊的村庄时,有百姓提着灯笼出来送行,有人塞给士兵们干粮,有人抹着眼泪说“将军们要保重,一定要回来啊”,陈炳文回头望着灯火中的杭州城,泪水模糊了视线,他知道,这一撤,再回来就难了。 次日清晨,淮军进入杭州城时,看到的是一座空荡荡的城池,只剩下断壁残垣和来不及撤离的老弱妇孺。这场战役,太平军伤亡近万人,淮军也付出了三千余人的代价。根据《太平天国史》记载,杭州失陷后,太平天国在浙江的统治彻底瓦解,东南战场的局势急转直下,仅仅三个月后,天京就被湘军攻破,太平天国运动宣告失败。 很多人骂陈炳文“逃跑”,可很少有人知道,他撤往德清后,收拢残余兵力,继续抗击清军,直到同年10月,在江西不得不率部投降。有人说他是叛徒,可在那个大厦将倾的时代,他已经做到了自己能做的一切。1864年的杭州之战,不是一场简单的胜负较量,而是太平天国运动走向覆灭的缩影,是旧时代农民起义在封建势力与外来技术冲击下的必然结局。 这场战役,也让我们看到了战争的残酷。无论是太平军士兵的顽强抵抗,还是百姓的自发支援,都藏着对家园的热爱;而淮军的步步紧逼,背后是腐朽王朝的苟延残喘。历史的车轮滚滚向前,太平天国运动虽然失败了,却动摇了封建统治的根基,为后来的革命埋下了种子。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

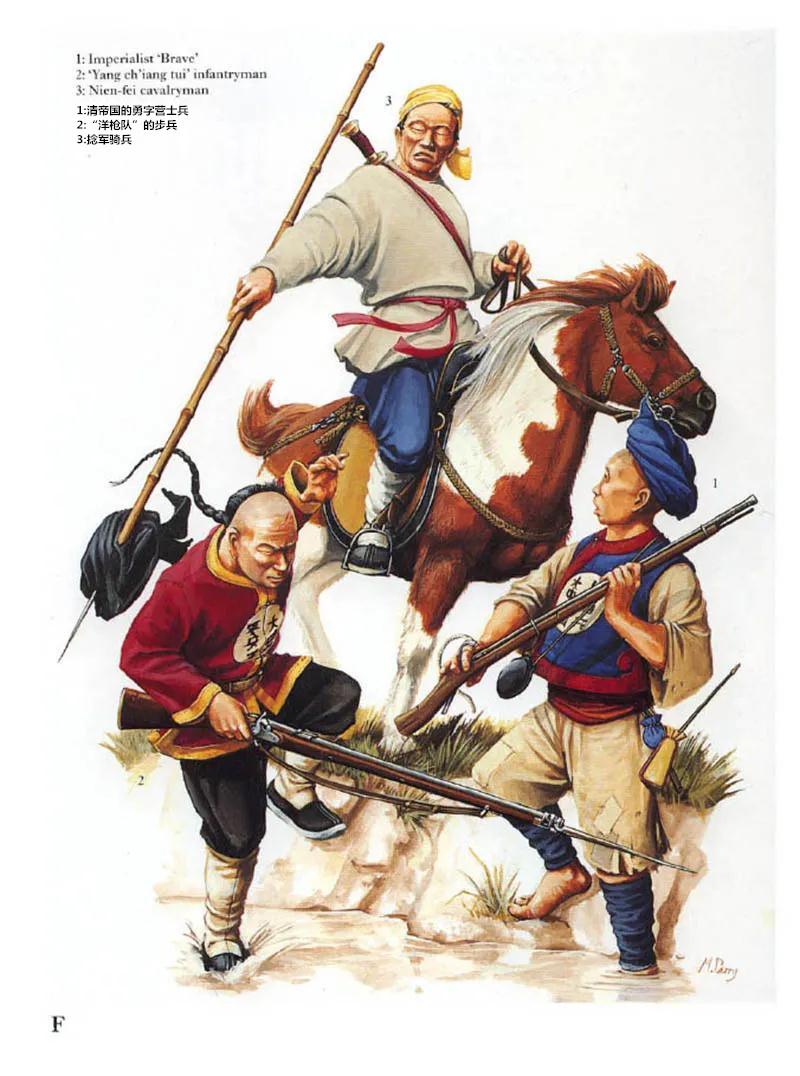

![鸦片战争的血泪史历历在目[6]](http://image.uczzd.cn/131986946703558949.jpg?id=0)