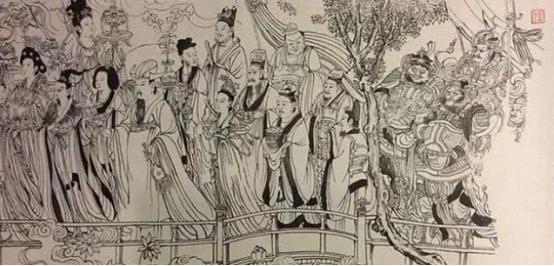

1937年,徐悲鸿在香港时,遇到一个德国人售卖四箱古画,当徐悲鸿看到第三箱时,突然大喊一声:“下面的不看了,我就要这一件!”对方开口就要1万元,徐悲鸿却不假思索的同意了。 徐悲鸿与《八十七神仙卷》的缘分说来话长。两次重金赎画,徐悲鸿付出的代价难以估量,但他从未有过一丝后悔。 在那个山河破碎、文物四散的年代,很多珍贵的古物要么被侵略者掠夺,要么在战乱中损毁,要么流落海外不知所踪。徐悲鸿深知,中国的艺术瑰宝一旦流失,可能就永远无法回归故土,后世子孙也将无缘一睹风采。 他的坚持背后,不只是为了一幅画作,而是想要守护中国文化根脉的决心。所以,当他在德国人手中看到《八十七神仙卷》时,毫不犹豫的买下了。 对方开价一万元,那无疑是一笔巨款。而这笔钱,正是徐悲鸿准备举办抗战筹款画展的全部家当。 有人不理解:在民族存亡的关头,把钱拿来买一幅画会不会太奢侈了?毕竟那时候的百姓连吃饱穿暖都是奢望。 可这看似矛盾的抉择,恰恰是一个艺术家在乱世中抢救文明的自觉。如果说枪炮能守住疆土,那么文化才能守住民族的根。徐悲鸿看得明白,一旦这样的国宝流落海外,即便战争胜利了,文化的根脉也已断裂。 然而,《八十七神仙卷》的传奇才刚刚开始。1942年,这幅被徐悲鸿视若生命的画作,在空袭中被盗。他沉浸在悲痛中无法自拔,把错误全都归结到自己身上,怪自己没能守好国宝。 可他明明已经做到了极致:吃饭、睡觉画不离身,就连警报响起,都要先藏画、再藏人。如今画丢了,徐悲鸿作为一个文化守护者的信念也跟着丢了。 但奇迹发生在两年后。当画作重新在成都出现时,徐悲鸿不顾病体,日夜作画筹款,不惜举债二十万元,外加自己的四十幅作品,再次咬牙“赎”画。这一买一赎之间,是徐悲鸿最悲壮的誓言。 在日军践踏华夏大地的至暗时刻,还有很多像徐悲鸿这样的艺术家,用自己特有的方式构筑着另一条战线。他们深知,军事上的胜负决定家国存亡,文化上的传承,却承载着民族尊严。 如今,《八十七神仙卷》在中国的博物馆展出,炎黄子孙得以目睹“天衣飞扬,满壁风动”的风采。而每一个驻足凝视的人,不仅能从中感受到直击人心的艺术力量,更能体会一个知识分子,在民族危难时的不屈风骨。 有些东西的价值,无法用金钱衡量。那些穿越战火留存至今的文物,每一件都是我们先辈存在的证明,是文明延续的物证。 而文化的传承与守护,从来都不是太平盛世的闲情逸致,是值得我们用敬畏之心延续的火种。对此你有什么看法?欢迎在评论区留言讨论。正能量 致敬文化传承 信息来源: 中国作家网|徐悲鸿与古画《八十七神仙卷》的悲欢离合 文|墨海 编辑|史叔

![都说了,南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中,烟雨烟雨,不是大火就是水灾[笑着哭]重修吧](http://image.uczzd.cn/923206624113532108.jpg?id=0)

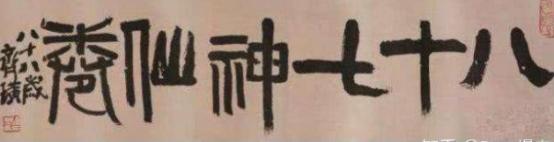

![哇,你直接报告博物馆吧,当文物处理[微笑]](http://image.uczzd.cn/7161889313366037520.jpg?id=0)