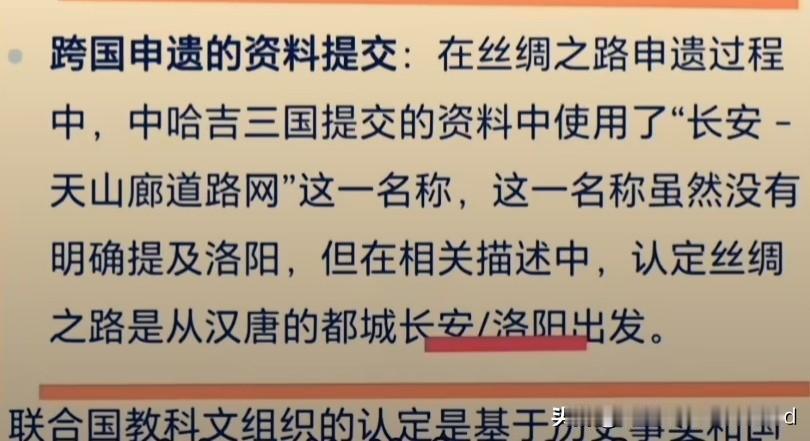

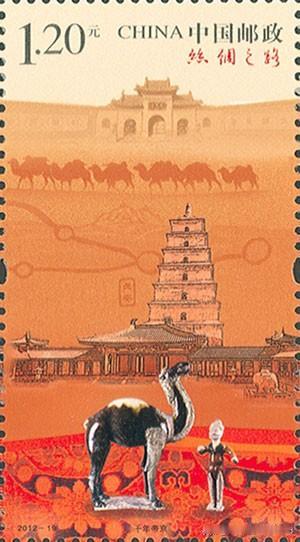

让丝绸之路起点回归历史 ——驳丝绸之路双起点论 丝绸之路作为连接古代东西方文明的商贸与文化动脉,其起点的界定始终应锚定历史事实与核心逻辑。近年来兴起的丝绸之路“双起点论”,将长安(今西安)与洛阳等同视为丝路起点,看似兼顾两地历史,实则混淆了起源性起点与阶段性起点的本质区别,模糊了汉唐时期丝路发展的核心脉络,更弱化了长安在丝路形成与繁荣过程中的主导地位。这种论调违背了历史发展的客观规律,亟需予以厘清和驳斥。 “双起点论”的核心谬误,在于无视丝绸之路起源于长安的铁证。丝绸之路的形成绝非偶然,张骞出使西域的壮举是其诞生的标志性事件。公元前138年与公元前119年,张骞两次奉汉武帝之命出使西域,皆从西汉都城长安出发。正是这两次出使,打破了中原与西域间的隔绝状态,搭建起中原王朝与西域诸国乃至中亚、西亚地区官方往来的桥梁,为丝路贸易、文化交流铺平了道路。此后西汉设河西四郡、置西域都护府,以长安为中枢构建起丝路早期的交通与管理体系,西域的物产、文化沿此路东传长安,中原的丝绸、铁器、农耕技术也从长安启运西传。这一系列奠基性事件均以长安为核心展开,长安作为丝绸之路起源性起点的地位,是由历史进程本身决定的,具有不可动摇的唯一性。而洛阳在这一关键起源阶段,并未参与丝路的开拓,更谈不上起点功能,“双起点论”强行将其与长安并列,本质上是对丝路起源史的刻意改写。 长安在汉唐时期对丝绸之路的核心主导作用,是洛阳无论在持续时间还是影响力上都无法比拟的。西汉之后,历经魏晋短暂过渡,隋唐时期长安再度成为帝国都城,丝路也随之进入鼎盛阶段。唐代长安作为世界级都会,是丝路东方无可争议的核心枢纽。长安西市作为专门的国际贸易市场,汇集了波斯、大食、天竺等数十个国家的商人,形成了规模庞大的外商聚居区,丝绸、瓷器、香料、珠宝等商品在此集散流转,构成了丝路贸易的核心循环。在行政与军事层面,唐代安西都护府、北庭都护府对西域的管辖调度,均以长安的决策为核心,确保了丝路中段的畅通无阻。文化交流上,玄奘西行取经从长安出发,佛教经典经长安中转译介至中原各地;西域的音乐、舞蹈、绘画等艺术形式也在长安落地生根,融入中华文明体系。反观洛阳,其所谓的“起点”身份仅局限于东汉一朝。东汉迁都洛阳后,虽有班超经营西域等相关活动以洛阳为统筹据点,但这只是政权中心迁移后的阶段性调整。彼时丝路的核心物资如丝绸、铁器,仍多产自以长安为中心的关中地区,再转运至洛阳西传;西域使节与商人前往中原,也常以长安为重要目的地。东汉之后,洛阳便再未成为丝路的核心枢纽,其影响力仅局限于特定时段,与长安贯穿汉唐、持续主导丝路繁荣的地位相去甚远。 “双起点论”的致命缺陷,在于将长安的核心起点与洛阳的阶段性起点错误等同,混淆了二者的主次关系与本质区别。长安的起点身份,兼具起源性、持续性与核心性三重属性。它不仅是丝路的开拓起点,更是汉唐多数时期丝路贸易、政治调度、文化交融的中心,其影响力贯穿丝路发展的全过程,决定了丝路的走向与规模。而洛阳的起点身份,仅源于东汉都城东迁的政治因素,是特定历史阶段的区域性中枢,其功能更多是承接长安主导下的丝路流量,缺乏对丝路的开创性与全局性影响。二者如同主干与旁支,长安是支撑丝路发展的核心主干,洛阳只是特定时期的分支节点,绝不能混为一谈。 更值得警惕的是,“双起点论”模糊了“起源”与“阶段”的历史边界,实质上否定了长安作为丝路起源性起点的核心价值。丝绸之路的核心意义,不仅在于商路本身,更在于其开启的东西方文明对话的历史进程,而这一进程的起点正是长安。若强行将阶段性的洛阳抬至与长安同等的起点地位,无异于割裂了丝路发展的历史脉络,消解了张骞开拓西域等历史事件的标志性意义。 历史事实不容混淆,主次关系岂能颠倒。丝绸之路的起点界定,必须回归历史本源:长安是丝绸之路无可争议的起源性起点与汉唐时期的核心起点,洛阳仅为东汉时期的阶段性节点。“双起点论”无视历史差异、混淆概念的论调,既不符合史料记载,也违背了文明发展的逻辑。唯有摒弃这种模糊化的认知,才能真正尊重丝绸之路的历史脉络,传承好这条文明动脉承载的历史记忆与文化价值。 汉唐丝绸之路,始终以长安为核心,洛阳只是短暂的东汉时期的阶段性枢纽。阶段性的起点,不等同于起点。 历史的脉络,西汉,东汉,隋唐。 而丝绸之路正是叙述这一时期, 夹角这一时期中间段的洛阳, 怎么是丝绸之路的起点? 而双起点更是否定丝绸之路起点长安的核心价值。 丝绸之路, 叙述西汉,东汉,盛唐的贸易通道, 夹在中间的洛阳是起点吗? 双起点又从何而来? 起点竟没有了唯一性? 还叫起点吗? 让丝绸之路的起点回归历史!