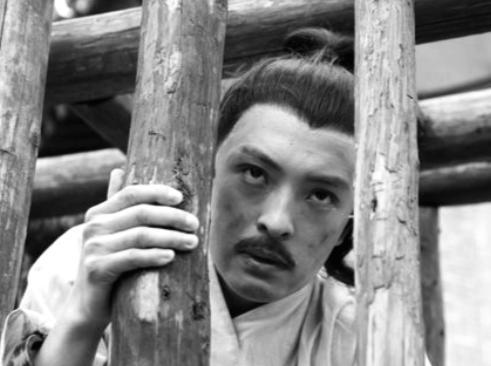

朱元璋处决女婿欧阳伦前,马皇后亲自去天牢送饭,发现女婿囚服袖口里绣着三个字,她看完面如死灰,回宫后对朱元璋说:杀,必须杀。 欧阳伦的悲剧是从一个高起点开始的。他出身不凡,中了进士,娶了安庆公主,直接成了皇帝女婿,封驸马都尉。 这在明初那个动荡刚定、制度未稳的时代里,已经是人生顶配。更难得的是,朱元璋和马皇后对这位女婿起初是认可的,甚至可以说是爱屋及乌,连安庆公主和欧阳伦的婚姻也曾被史书称为“感情融洽”。 明代初年,为防止外戚干政,朱元璋制定了一整套针对皇亲国戚的限制措施,尤其对驸马这个身份格外“关照”。 驸马不能入朝为官,不能参与政权,其子也不得任职京官。简单说就是:吃皇粮可以,但别想着插手政事。 这种安排看似合理,实则让不少驸马陷入一种身份上的真空——有爵无权,有名无实。欧阳伦就是在这种制度缝隙中,走上了一条不归路。 从目前已有的史料来看,欧阳伦的问题并不是一朝一夕形成的。他沉迷奢华,修建府邸不计成本,接受各地官员的重礼,甚至染指国家高度管控的茶叶贸易。 茶叶在今天或许只是生活消费品,但在明初,它是国家战略资源,是用来与西北少数民族交换马匹的重要物资。 朱元璋当年亲自制定《茶马法》,明确禁止私自贩运,违者重罪,甚至可凌迟处死。欧阳伦偏偏选择了这条红线反复横跳,还不是小打小闹,而是大规模调度人手,动用官车,组织车队跨省走私。 事情的转折点发生在陕西蓝田。当地税吏在查验货物时,被欧阳伦派出的家奴周保等人粗暴殴打,这已经不是违法,而是直接挑衅国家权威。 朱元璋知道后震怒,说了一句“朕才行一法,乃首坏之”。这句古语翻译成现代汉语大概是:我刚立的规矩,最先破坏的居然是我们自己人。 这种愤怒里,夹杂着羞辱感。法不容情,尤其当破坏法律的是皇室中人,那就更加不能轻饶。 马皇后和安庆公主曾多次为欧阳伦求情,毕竟那是亲女婿,女儿的丈夫,家庭关系摆在那里。但朱元璋迟迟未下决断,他知道这不是单纯的家事,而是国法与家情的对撞。 就在这个进退维谷的节骨眼上,马皇后亲自去了天牢探视。据说她看到欧阳伦囚服袖口里绣着三个字,不知是“恨终生”还是“怨朱皇”,总之不是悔意,而是怨气。 这一眼看完,她回宫后神色大变,面如死灰,最终对朱元璋说了那句决定命运的话:“杀,必须杀。” 欧阳伦最终被赐死,周保等人也一并问斩。这件事在当时引发极大震动,不是因为欧阳伦的身份有多高,而是因为皇帝真的动手整治了自己的女婿。 这是一个信号,告诉所有官员:反腐不是说说而已,哪怕你姓朱、哪怕你是皇亲国戚,踩了红线,一样要付出代价。 然而,这场雷霆手段背后也暴露出制度的双刃剑属性。朱元璋为了防止外戚干政,设计了一整套限制制度,但这些制度在削弱驸马权力的同时,也让他们陷入了“有头无路”的尴尬境地。 欧阳伦作为一名进士出身的文官,本有施展才华的空间,却被身份所限,不能入仕,不能发声,不能在朝堂上建功立业。长年累月的边缘化,很容易让人心理失衡,最终走向铤而走险。 欧阳伦案的深层意义,不在于一个驸马的生死,而在于它揭示了国家治理中权力、制度与人性的复杂关系。法律的尊严不容侵犯,制度的设计不能留白,人性的诱惑必须用制度去约束。 朱元璋能杀欧阳伦,是因为他有绝对的权威,但未来的帝王能否持续反腐,靠的就不能只是“杀”字当头,而是让制度成为笼子,让权力在制度中运行。 如今回看这段历史,我们能感受到的不只是一个人的沉浮,更是那个时代对法治的探索与挣扎。欧阳伦的命运固然令人唏嘘,但他身上的每一个选择,都是制度与人性博弈的结果。 在权力面前,亲情可以是软肋,也可以是铁证;在法律面前,身份不再是护身符,而是必须接受更严格约束的起点。这或许才是朱元璋真正想传达的治理逻辑。 素材来源:《明史·公主传》、《明太祖实录》卷一百四十八、《国榷》卷七