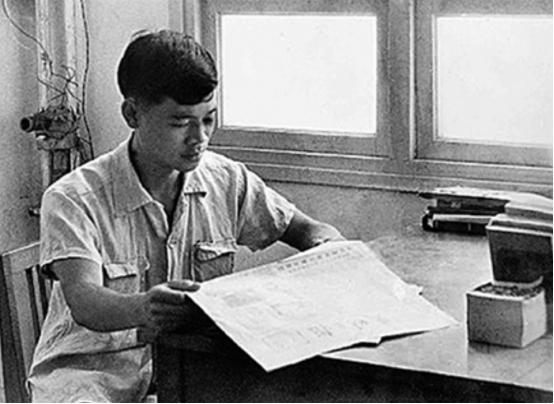

航天专家罗健夫,从发现癌症到去世仅仅只有4个月的时间,去世后,医生根据他的遗愿解剖他的遗体时才发现,他的体内竟布满了肿瘤! 罗健夫,1935年出生在湖南湘乡,1951年,还差一学期初中毕业的他主动报名参军,在部队里利用业余时间学完了高中全部课程,1956年顺利考入西北大学原子物理系。 毕业后,他辗转多个单位,最终扎根在航天科技集团九院771所,一头扎进了微电子技术研究领域。 上世纪60年代末,国家急需自主研发图形发生器,这种设备看似粗笨,却是导弹与火箭“大脑”嵌入式计算机的核心制图工具,能让中国半导体设备的制图制版从人工迈向自动化,摆脱被“卡脖子”的困境。 这个几乎没有资料、没有样机、甚至缺乏专业人才的空白项目,最终落到了罗健夫的肩上。 为了攻克技术难关,罗健夫把图书馆当成了第二个家,电子线路、自动控制、精密机械、应用数学,凡是项目需要的知识,他都从零开始恶补。 为了看懂国外前沿资料,他挤出时间自学了第二外语。 那些年里,工作室的灯常常亮到凌晨,他饿了就啃块冷馒头,困了就躺在地板上的塑料板上打个盹,就连中秋节这样的团圆日子,也只是独自一人在工作室里度过。 有一次,团队里负责计算机的技术员突然被调走,项目陷入瘫痪,他没有抱怨,而是白天做实验、晚上学计算机,硬生生顶上了缺口。 1972年,国内首台图形发生器成功问世,机器运转的那一刻,团队成员激动落泪,他却只是平静地放下螺丝刀,转身继续琢磨改进方案。 三年后,性能更优的Ⅱ型图形发生器研制成功,1978年获得全国科学大会奖时,他却悄悄把自己的名字排在了申报名单的最后。 1981年,Ⅲ型图形发生器的研制进入关键阶段,罗健夫开始感到胸口阵阵剧痛。 但看着手头紧迫的项目进度,他选择了隐瞒,只是偶尔揉一揉胸口,就又投入到图纸和实验中。 同事们劝他去医院检查,他总说等忙完这一阵再说,这一拖就是三个多月。 直到1982年2月,他在实验桌前突然晕倒,被紧急送往医院,才确诊为晚期淋巴癌,医生告知他最多只剩几个月时间。 即便如此,病房也成了他的临时工作室,床头堆满了科研资料,每天都要和团队通电话讲解技术细节。 护士建议他使用镇痛剂缓解疼痛,却被他拒绝,他怕药物影响思维,还想趁着清醒多帮同事们梳理思路。 夜里疼得睡不着,他也不愿叫醒护士,自己摸黑走到洗手间,回来后继续翻看资料。 生命垂危之际,他不仅向党组织缴纳了最后一次党费,还反复叮嘱医生,死后要把遗体捐献给国家用于医学研究,希望能为后续的癌症治疗提供一点帮助。 1982年6月16日,罗健夫停止了呼吸,年仅47岁。 他用生命的最后四个月,完成了Ⅲ型图形发生器全部电控设计,把未竟的事业毫无保留地交给了同事。 当医生们按照他的遗愿进行解剖时,才终于明白他生前承受了怎样的痛苦。 他全身布满的肿瘤早已侵蚀了他的身体,胸腔里的肿瘤像盘踞的怪兽,将胸骨挤压得失去了支撑力。 在场的医护人员无不落泪,他们难以想象,这个在工作中始终充满激情、从不喊苦喊累的科研专家,是如何在这样的病痛折磨下,坚持到了生命的最后一刻。 罗健夫的事迹很快传遍全国,1983年他被国务院追授为全国劳动模范,后来又当选“100位新中国成立以来感动中国人物”和“最美奋斗者”,被誉为“中国式的保尔”。 如今,图形发生器早已被更先进的技术取代,但他留下的精神却成了771所乃至中国航天的“传家宝”。