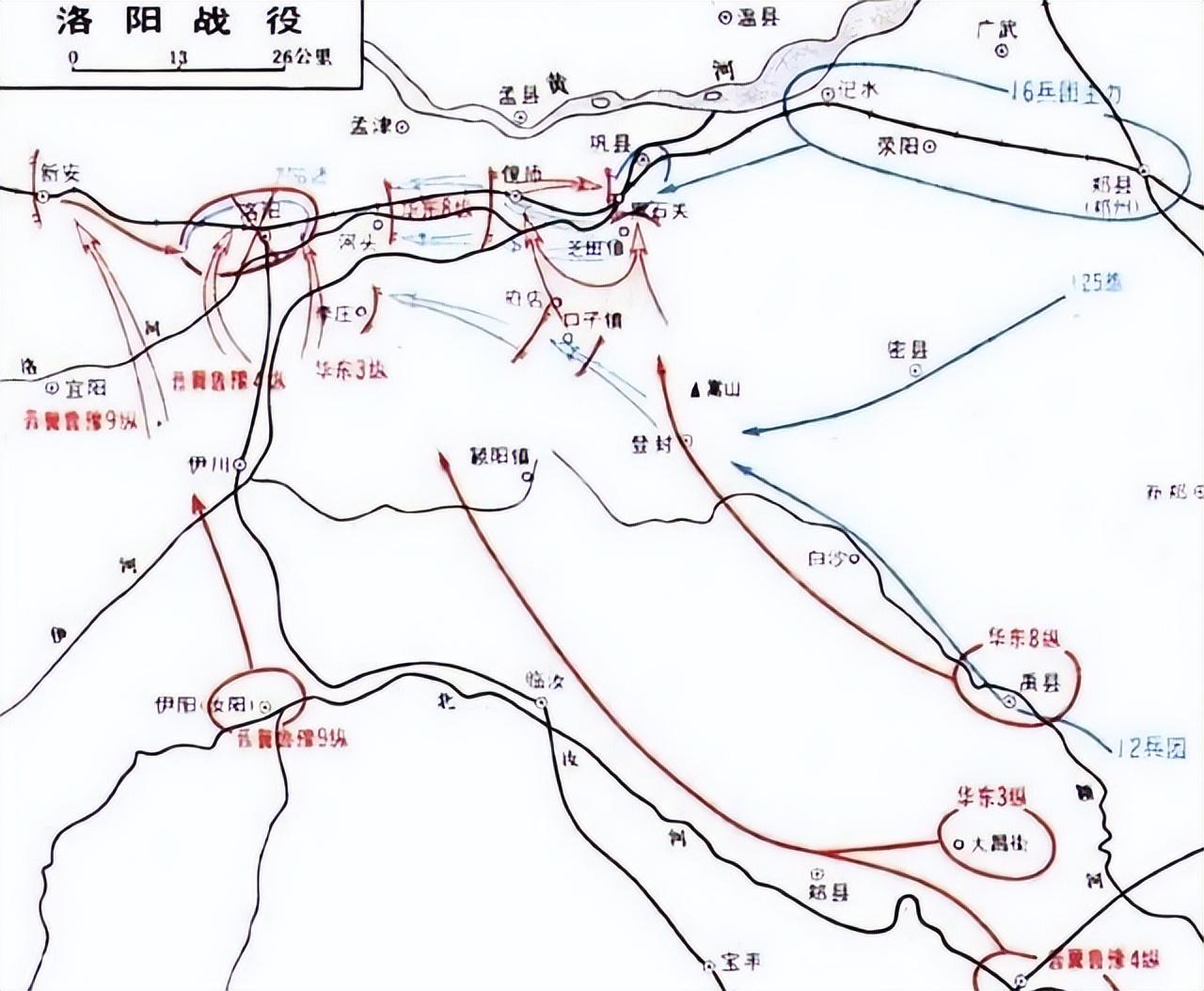

谁能想到两个原本不相干的人,居然会被命运拴到了一起,成了新中国最“不搭”的一对夫妻。 1959年冬天,51岁的中年男人邱行湘攥着特赦通知书走出大门,他是黄埔五期、少将军衔,洛阳战役里被俘,在功德林接受了十年改造。 组织问他想做什么工作,他小心翼翼地说:“我有力气,做搬运工就行。” 没想到话传到周总理耳朵里,立马被否了:“他是人才,该当国家干部。”就这样,邱行湘从战场转身,被安排进南京市政协,成了一名文史专员。 邱行湘每月60块钱,放在南京属于中等偏上水平,但这钱他得分成三份:20块寄回溧阳老家赡养年迈的母亲,自己留40块过日子。 他搬进鼓楼附近的单位宿舍,房间里就一张木床、一张书桌、两把椅子,穿着洗得发白的中山装,曾经指挥千军万马的手,开始学着生炉子、补袜子。 邻居们对他的印象就是个安静的“邱先生”,会写材料、脾气和气,没人知道他有“小蒋介石”的外号,甚至跟蒋介石还有一段君臣情分。 在邱行湘对门,住着纺织厂女工张玉珍,三十多岁,离过婚,一个人带着俩孩子,十七岁进厂,靠计件工资养家糊口,日子不富裕,但她手艺好,烧得一手地道南京菜。 1960年初春的一天清晨,邱行湘的煤炉老是熄火,他蹲在门口急得满头汗,张玉珍下夜班路过,二话不说,直接夹了自家炉里烧红的煤球递过去:“邱先生,这样引火快。” 张玉珍发现这个“老干部”经常就着咸菜泡饭打发一餐,久而久之,她常让孩子们端点多余的饭菜过去。 别看生活简单,红烧肉、腌笃鲜这些家常味,邱行湘已经好多年没尝过了,每当发工资,他又会绕到供销社,买点糖果、小人书,偷偷塞给张玉珍的孩子。 有一回,男孩摔破了膝盖,邱行湘翻出改造时学的急救知识,笨手笨脚地给包扎好,张玉珍十分感动,但她却什么都说不出来。 时间久了,两个人的关系慢慢有了变化,但双方却太过都木讷,这样下去,估计百年之后也还只是暗恋。 1961年春天,街道主任和邱行湘的老同学邱维达(原国民党74军军长)来看望老朋友,结果一眼就看出了门道。 他满腹狐疑的左看看右看看,这俩人明明有感情,喜欢就在一起啊,一直僵着干什么,难道以后到墓碑前再表白吗? 着急上火的邱维达直接请两人吃饭,开门见山:“玉珍本分能干,行湘你需要个家,你们都是苦过来的,该互相搭个伴。” 邱行湘还是犹豫,自己“战犯”的身份,会不会拖累张玉珍和孩子?张玉珍见他犹豫,一咬牙说:“日子是过出来的!” 1962年腊月二十八,两个人踩着积雪去民政局登记结婚,婚礼在政协食堂办的,没有婚纱、没有钻戒,邱行湘穿上唯一的新衣服,深蓝色的确良中山装,张玉珍用红绳别了朵小花,桌上就摆着邻居们凑的几道菜。 婚后第一天,邱行湘醒来,发现灶台上已经冒烟,张玉珍正在熬他爱喝的小米粥,那一刻,他突然想起战死沙场的第一任妻子陈懿,眼眶一热。 平淡的日子过起来,才知道什么叫烟火人间,邱行湘的工资全部上交,张玉珍精打细算,总能让饭桌上有荤有素。 他白天整理抗战史料,晚上教继子写字,那天,孩子第一次把“邱伯伯”喊成了“爸爸”,他特意买了一只烧鸡庆祝。 张玉珍把他的中山装熨得平平整整,补袜子的时候,还会在袜底多加一层棉布。生活里没有大风大浪,只有互相体贴、默默守护。 1965年春天,57岁的邱行湘迎来老来得子,取名邱晓辉,寓意“重获光明”。 老来得子的将军整个人都变了,他清晨抱着摇篮去菜场,傍晚在路灯下给孩子讲故事,政协同事打趣他:“邱专员现在是家庭总指挥!” 有次全国政协组织参观团,溥仪、杜聿明等人都来看望,看到邱行湘给孩子喂饭,大家都感叹:“行湘这才是真的重生了。” 当然,特殊年代里,邱行湘的历史身份也曾引来风波,张玉珍始终站在前头:“他现在就是写材料的普通干部,过去的事跟孩子无关。” 邱行湘也把所有锋芒都收起来,从不谈自己当年战功,只讲改造心得,把气度和担当都藏进了柴米油盐。 1983年,曾经攻破洛阳城的“洛阳营”营长张明,已经是南京军区副司令员,特意登门拜访。两个昔日对手握手言和,张玉珍端出的红烧肉成了和解的见证。 人生的最后一站,邱行湘走得很安详,1996年12月,88岁的他在南京病逝,临终前,他紧紧握着张玉珍的手:“当年在洛阳城头,从没想过自己还能有这样的日子。” 张玉珍红着眼眶,带着笑调侃:“你这家里的‘大将军’,总算能歇着了。” 邱行湘和张玉珍从一颗煤球开始,用几十年柴米油盐收尾,把历史的厚重都融进了最寻常的人间烟火里。这才是最真实的温情,也是那个年代最打动人心的传奇。 参考信源: 被蒋介石赞为"黄埔的模范生" 邱行湘被俘记 2009年07月21日 人民网

评论列表