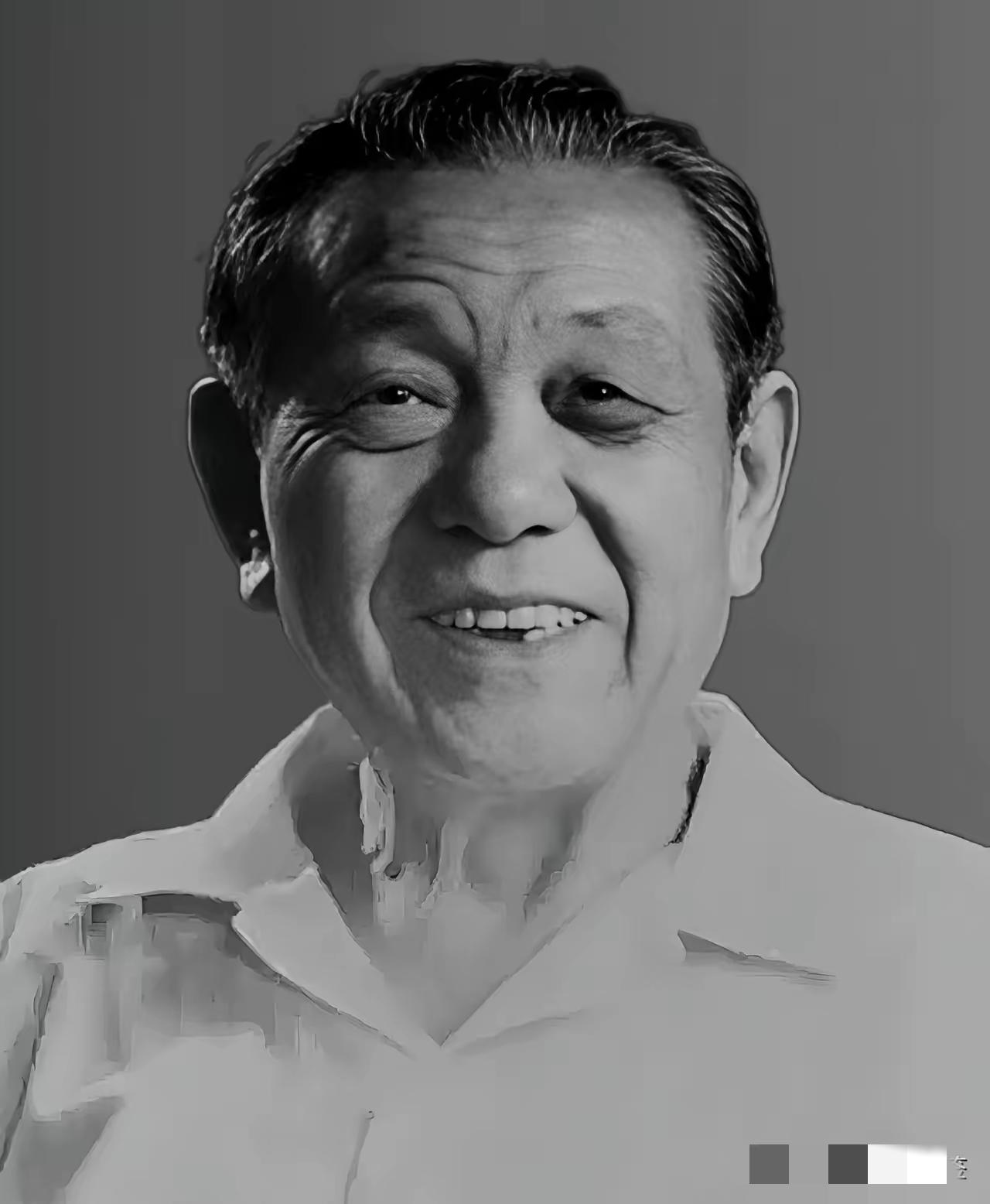

新中国理论物理第一人,他曾说“回国不需要理由,不回国才需要理由”! 请你停留片刻为我们这位中国两弹元勋,送上一束花,留下一颗爱心,为他说一句“致敬民族脊梁”吧 这位掷地有声的科学家,正是被钱学森盛赞“无论在哪里都能顶起一片天”的彭桓武。 1950年,已在英国学术界站稳脚跟的彭桓武,拒绝了爱丁堡大学的终身教职,毅然登上回国的轮船。 这句“回国不需要理由”,不是空洞的口号,而是地缘政治夹缝中,中国科学家对国家的硬核担当。 1949年新中国成立时,全球正陷入冷战格局,美苏的核垄断让中国面临“有国无防”的困境。美国国务卿艾奇逊直言“中国无法制造原子弹”,苏联也对核技术严防死守,这种地缘政治压力,让中国必须走上自主核道路。 彭桓武的选择,是基于对国家需求的精准判断。他在英国时已是顶尖理论物理学家,师从量子力学奠基人玻恩,和海森堡、狄拉克等科学巨擘共事,甚至获得了英国皇家学会的“贝蒂奖”——这是首次有华人获此殊荣。 当时他的研究方向是核物理,而这正是原子弹的核心理论基础,他很清楚,自己的知识能解国家燃眉之急。 更关键的是,他看透了“科学无国界”的虚伪,1948年,美国开始限制华人科学家参与敏感研究,钱学森被软禁的消息传到欧洲,让彭桓武意识到,异国他乡的学术成就,终究护不了祖国的安全。 1950年他启程时,英国海关特意搜查他的行李,生怕带走核心资料,而他早有准备,只带了几本基础著作和自己的研究手稿——真正的核心技术,早已刻在他的脑子里。 提到两弹元勋,很多人先想到钱学森的统筹、邓稼先的实验攻坚,却很少有人知道,彭桓武是两弹的“理论掌舵人”。没有他搭建的理论框架,后续的实验都无从谈起。 1958年,核工业部组建原子能研究所,彭桓武牵头成立理论物理室,这是中国第一个专门研究核物理理论的团队。 当时团队里大多是刚毕业的大学生,连核物理的基础教材都稀缺,彭桓武既当老师又当研究员,亲手编写讲义,带着学生从最基础的量子力学、核反应理论学起。短短三年,这个团队就培养出周光召、于敏等后来的科学大家,形成了中国核物理理论的“人才梯队”。 原子弹研制的关键阶段,出现了一个核心难题:核材料的临界质量计算。这个数据直接决定原子弹的设计是否可行,算错一步就可能导致实验失败,甚至造成人员伤亡。 彭桓武带领团队,在没有超级计算机的年代,只用算盘和手摇计算机,夜以继日地演算。为了确保数据准确,他们采用三种不同的理论方法交叉验证,最终算出的临界质量数据,和后来实验结果的误差不超过0.5%——这在当时的技术条件下,堪称奇迹。 更难得的是,他在氢弹研制中起到了“破局”作用。1964年原子弹爆炸成功后,氢弹研制陷入瓶颈,核心是“如何实现热核反应的自持燃烧”。 彭桓武提出“氢弹原理快速验证方案”,跳出传统思路,建议先通过理论计算和小型实验验证核心原理,再推进整体设计。这个方案大大缩短了研制周期,为1967年氢弹成功爆炸节省了至少两年时间。 彭桓武的低调,在科学界是出了名的。1999年国家授予“两弹一星功勋奖章”,他是获得者之一,领奖时明确强调:“这个奖不是给我个人的,是给整个理论团队的”。 尤为可贵的是,他曾两次拒绝院士头衔——1955年中国科学院评选首批院士,他以“资历不够”推辞;1980年再次评选时,他主动让贤,推荐年轻科研骨干。 他常说:“科学研究是集体的事业,一个人的力量再大也有限”。当年他回国后,主动把自己的办公室让给年轻研究员,自己则挤在一个临时隔间里办公;每次团队取得突破,他在汇报时总是把年轻人的名字放在前面,自己则只字不提主导作用。 另有一则细节鲜为人知:1978年全国科学大会召开,彭桓武作为代表发言,发言稿中无一句自我标榜,重点强调“要给年轻人更多机会,让他们放开手脚搞研究”。当时有人劝他“多提提自己的贡献”,他回应:“国家认可我的工作,让我能继续搞研究,这就够了”。这种格局在当下更显珍贵。 原子弹研制期间,实验装置多次出现异常,工程师们查不出原因,只好请教彭桓武。他到现场后,没有直接下结论,而是仔细观察装置的运行过程,翻阅了大量实验数据,最终发现是中子反射层的设计存在缺陷。 他用简单的数学公式推导,给出了修改方案,工程师们按图修改后,实验立刻取得了突破。有工程师后来回忆:“彭先生的理论不是飘在天上的,而是能落地解决问题的”。 彭桓武一生践行“回国不需要理由”的誓言,用理论为祖国撑起一片天,却始终低调内敛,甘居幕后。这种“功成不必在我,功成必定有我”的境界,是民族脊梁的真实写照。 今天,我们缅怀他、致敬他,更要将他的精神融入日常工作和生活,用实干和担当为国家发展贡献力量。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。